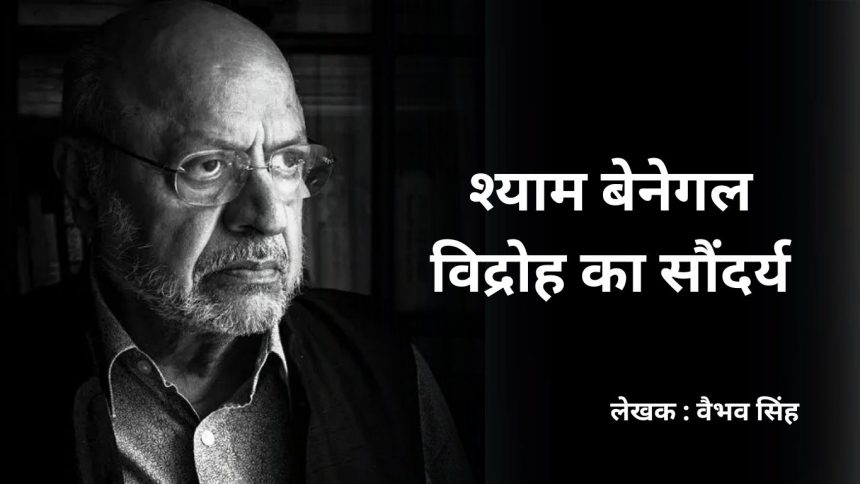

श्याम बेनेगल पर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ लिखा जाना अभी बाकी है। आलोचक वैभव सिंह ने श्याम बेनेगल की निर्देशकीय यात्रा की शुरुआती तीन फिल्मों का गहराई से विश्लेषण करते हुए दिखाया है कि वे भारतीय सिनेमा में सामंत विरोधी सौंदर्य दृष्टि की स्थापना करने वाले सबसे महत्वपूर्ण निर्देशकों में थे। सामंतवाद के अवसान की करुण व्यंग्यपूर्ण कथाएं तो सिनेमा में और जगह भी आईं, लेकिन सामंती मूल्य बोध और संरचनात्मक हिंसा की जटिलताएं जिस तरह श्याम बेनेगल ने उकेरीं वैसा उनके पहले शायद नहीं हुआ। इसे समझने के लिए यह अंतर्दृष्टि संपन्न आलेख जरूर पढ़ा जाना चाहिए।

***

भारतीय सिनेमा अंतर्विरोधों से ग्रस्त रहा है। उसे कभी भी ठीक से यह मालूम नहीं रहा कि स्वतंत्रता के बाद के समाज में उसे कोई बड़ी परिवर्तनकारी भूमिका निभानी है, न कि केवल लाभ कमाना है। चूँकि लोकप्रिय सामाजिक दायित्वों का कुछ अंश स्वीकारते हुए तथा कुछ लोकप्रिय हो चुके आदर्शों का हमसफ़र होने से सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की गारंटी थी इसलिए वह लाभ-मुनाफ़े और सामाजिक भूमिका के गठबंधन के साथ खड़ा हो गया। वह मूर्तिभंजक नहीं होना चाहता था, पर वह नवाचारी विचारों के साथ संकोच से खड़ा भी दिखना चाहता था। इस सिनेमा ने बड़ी आबादी को प्रभावित तो किया है, उनका जोरशोर से मनोरंजन भी किया है, पर कुल मिलाकर वह भारतीय समाज के अनगिनत अंधेरों को राजनीतिक व बौद्धिक रूप से प्रदीप्त नहीं कर सका है।

सत्तर के दशक में हिन्दी सिनेमा में जब ‘आईकोनिक फिल्ममेकर’ श्याम बेनेगल का आगमन हुआ तब यह उम्मीद धीरे-धीरे जगने लगी कि हिन्दी सिनेमा और उसकी कला की भी समाज में कोई गंभीर भूमिका हो सकती है। सिनेमा के भीतर भी ऐसी गंभीरता हो सकती है जो केवल सतही या दिखावे की न हो बल्कि जो प्रामाणिक किस्म की गंभीरता हो और उसका निरपेक्ष भाव से परीक्षण किया जा सकता है।

इस लेख में श्याम बेनेगल की तीन सबसे आरंभिक फिल्मों—‘अंकुर’, ‘निशांत’ और ‘मंथन’ पर चर्चा की गई है। ये फिल्में उस दौर में आईं जब एक तरफ़ राजनीति और कलाजगत में आम आदमी की बढ़ती केन्द्रीयता को बहुत सूक्ष्म अक्लमंदी के साथ एंग्री यंगमैन जैसे सस्ते फार्मूले में बदलकर उससे अपार पैसा कमाने की कोशिशें चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर केवल मुम्बई तथा उसके आसपास के अपराध-जगत व रोमांस की कहानियाँ दिखाकर लोगों की अभिरुचियों को सनसनीखेज सामग्रियों का गुलाम बनाया जा रहा था।

श्याम बेनेगल ने पहली फिल्म ‘अंकुर’ (1974) से लेकर अन्तिम फिल्म ‘मुजीब द मेकिंग आफ के नेशन’ (1923) तक कई फिल्में बनाई हैं, जिनपर विस्तार से गंभीर चर्चा हो सकती है। उनके द्वारा निर्देशित धारावाहिक जैसे ‘भारत एक खोज’ (1988) तथा फिल्म ‘सूरज का सातवां घोड़ा’ (1992) ने उनके प्रशंसकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की। उन्हें फ्रेंच सिनेमा के जीनियस निर्देशक जीन गोडार्ड की तरह ऐसे निर्देशक के रूप में देखा गया जिनके पास सिनेमा बनाने से पहले सिनेमा के बारे में कुछ विशेष विचार थे, और उन विचारों को सिनेमा में व्यक्त होना था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं।

यहाँ उनकी तीन आरंभिक फिल्मों पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सभी फ़िल्में सामन्तवाद की आलोचना करने वाली फिल्में हैं। ये फिल्में अपने दर्शकों को केवल समस्याओं से परिचित नहीं कराती, बल्कि घोर-विषम समस्याओं से घिरे ग्रामीण जनजीवन में सामान्य स्त्री पुरुषों के स्वप्न, संघर्ष, जिजीविषा और पुनर्जीवन की प्रवृत्तियों से भी अवगत कराती हैं।

अपनी पहली ही फ़िल्म ‘अंकुर’ के माध्यम से श्याम बेनेगल ने आंध्र-तेलंगाना के सामन्तों के उद्दंड-अतिक्रमणकारी व्यवहारों और यौनलिप्साओं की आलोचना की। फ़िल्म यह दिखाने में सफल रही कि इसके जरिए श्याम बेनेगल किसी खास खलनायक चरित्र नहीं बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था के बारे में दर्शकों को सजग कर रहे हैं। वे कृषि संसाधनों को नियंत्रित कर शक्तिशाली बने सामन्तों के कुंठित घरेलू जीवन तक पहुँचना चाहते हैं। एक किस्म के पागलपन और असभ्य संसार की वास्तविकता के खराब नाटकीकरण के बगैर कैमरे, पटकथा, पार्श्वध्वनि व अभिनय के सहारे यथार्थ को समझने में दर्शकों की मदद करना चाहते हैं।

संभवतः सिनेमा का समूचा आर्थिक कारोबार इस बात पर निर्भर होता है कि वह नायक व खलनायक की सबसे आकर्षक छवियों को पर्दे पर उतार दे। उसमें सामाजिक व्यवस्था जैसे किसी सवाल में उलझने का खतरा एक सीमा से अधिक न मोल लिया जाए। मगर श्याम बेनेगल का समानान्तर सिनेमा इसका ठीक उलटा करता था। वह नायक-खलनायक की छवि, गानों-संगीत के क्रम, षड्यंत्र तथा भावुकतापूर्ण संवाद की संरचना को भंग करता था। उनके सिनेमा में बगैर बचकानी उपदेशात्मकता के भी सामाजिक यथार्थवाद की प्रविधियों का इस्तेमाल किया जा सकता था जो आज़ादी के बाद के राष्ट्रीय जीवन की आलोचना के लिए अनिवार्य था।

श्याम बेनेगल की फिल्मों में सामाजिक प्रश्नों को लेकर स्वस्थ चिन्तन के विकास में दर्शकों की मदद के भाव को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ‘अंकुर’ ऐसी ही फिल्म है जिसमें सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक अपने को सामाजिक यथार्थ के ठीक बीचोंबीच खड़ा पाता है। सिनेमा के किरदार तथा उन किरदारों को देखता दर्शक एक सयुंक्त लक्ष्य से बंधे दिखते हैं। वे दोनों ही देखते हैं कि पट्टेदारों यानी जमींदारों के वर्चस्व का दौर खत्म हो रहा है, पर उनकी संतानें विलुप्त हो चुके पुरखों की मध्यकालीन आदतों से चिपटी हुई हैं।

फ़िल्म में जमींदार के युवा वारिस को बीए की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं मिलती है क्योंकि वे मानते हैं कि अधिक पढ़ाई करने से केवल मुंशी जैसा वाहियात पद ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए उसे सुदूर ग्रामीण इलाके में जमीन-जायदाद की देखरेख के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी घरेलू नौकरानी से होती है जिसका पति गूँगा-बहरा है। वह उसके पति को ताड़ी चुराकर नशा करने के आरोप में पिटवाता है जिससे वह घर छोड़ भाग जाता है। फिर वह नौकरानी को संरक्षण देने का वादा कर अपनी रखैल बना लेता है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी आती है और उधर नौकरानी भी गर्भवती हो चुकी होती है। वह नौकरानी को घर से निकलवा देता है।

नौकरानी का पति जब लौट आता है तो उसे अपने मन में बैठे डर के कारण कोड़े से पीटता है। फ़िल्म का प्रतीकात्मकता से भरा रोमांचक अन्त वहाँ होता है जहाँ एक गरीब बच्चा उस जमींदार के घर पर पत्थर फेंक कर भाग रहा है।

अपनी सशक्त पटकथा में यह फिल्म लैंडस्केप सिनेमा का भी अद्भुत नमूना है जिसमें कैमरा दूर से बहुत सारे ग्रामीण दृश्यों जैसे धान के खेत, साइकल-बैलगाड़ी में आते-जाते लोग, बावड़ी, फुदकते पक्षी, दालान, फूस की झोपड़ी, मेड़-तालाब व पगडंडियों को कलात्मक रूपों में दिखाता है। साथ ही मनुष्य और प्राकृतिक परिवेश की संबद्धता को भी उभारता है।

फ़िल्म में घरेलू नौकरानी की भूमिका शबाना आज़मी ने निभायी है। उन्होंने बहुत सफल अभिनय नहीं किया है पर फिर भी वो असहनीय नहीं है। इस फिल्म का दर्शकों पर यह प्रभाव जरूर पड़ता है कि वे दलित स्त्रियों के ऐतिहासिक यौनशोषण पर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह ऐसे यौन शोषण हैं जो केवल धमकी या हिंसा के बल पर नहीं बल्कि मुलायम संरक्षण, बराबरी देने के वादे, भोलेभाले रोमांस और शारीरिक निकटता के क्षणों में किए गए सुनहले वादों को आपस में गूंथकर तैयार चीजों के बलपर संभव हो जाता है। इसमें भूख व असुरक्षा से बेहाल स्त्री आसानी से अनाज-रोजगार पर एकाधिकार रखने वाले सामंत के लिए रखैल, दासी, वेश्या या अवैध संतान पैदा करने वाले प्राणी की भूमिका को स्वीकार कर लेती है।

यह फिल्म किसी स्त्रीवादी पाठ से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण है। गौर से देखने पर लगता है कि श्याम बेनेगल अपनी पहली फिल्म से ही स्त्रियों की सामाजिक दशा के प्रति संवेदनशील दिख रहे हैं। उनके स्त्री पात्रों के माध्यम से भारतीय समाज की गरीबी, जातिगत शोषण, बदनामियाँ, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, गैर-बराबरी की सारी गुप्त व प्रकट मनोवृत्तियाँ खुलकर सामने आ जाती हैं।

‘अंकुर’ की वह शोषित नौकरानी निस्संदेह एक पीड़ित औरत है, पर उसकी कहानी में भारतीय समाज में निहित मानवीय मूल्यों से विद्वेष, न्यायसंबंधी विचार के प्रति उपेक्षा-उदासीनता, शक्तिशाली लोगों की जी-हुजूरी करने का यथार्थ रूपायित हो जाता है। जिस प्रकार मूल्यांकन के मापदंडों पर विफलता व हिंसा से ग्रस्त पुरुष केवल निजी नियति को व्यक्त नहीं करता है, उसी प्रकार पीड़ित स्त्री किरदार भी किन्हीं बड़े सामाजिक यथार्थ के ठोस प्रतिबिंबन का काम करने लग जाते हैं।

श्याम बेनेगल की अगली फिल्म ‘निशांत’ (1975) भी एक जमींदार घराने के चार पुरुष सदस्यों द्वारा एक स्कूल मास्टर की पत्नी के अपहरण एवं उसके संग बार-बार के बलात्कार पर केंद्रित है। वह अध्यापक, जिसकी भूमिका गिरीश कर्नाड ने निभाई है, अब ग्रामीण सामन्तवाद के घेरों में प्रवेश करते शिक्षित वर्ग का प्रतीक है जो संविधान-कानून की व्यवस्था को भी आज़माना चाहता है और उसके प्रति आधुनिक विश्वासों से भरा हुआ है।

इस फिल्म में सामाजिक स्पेस और कामलोलुप पुरुष-दृष्टि के सवाल ख़ासतौर से उभरते हैं। खेत, सड़क, पंचायत, पड़ोस आदि का पूरा दायरा मवाली किस्म के सामन्तों व उनके परिजनों के अंकुश में है और वे शराब-सेक्स-गुंडागर्दी को अपनी विरासत के प्रदर्शन का हिस्सा मानते हैं। वे डरे हुए रहते हैं, पर उनकी क्रूरता भरी आँखें मंदिर के स्वार्णाभूषणों से लेकर आम लोगों की जमीन तक को कब्जे में करने का इरादा प्रकट कर रही हैं।

श्याम बेनेगल इस फिल्म में मुख्यधारा के सिनेमा के प्रचलित फार्मूलों के प्रलोभन के आगे हथियार डालते भी दिखते हैं। वे फिल्म की पटकथा में ऐसे सफल प्रतिशोध को परिकल्पित करते हैं जो यथार्थ में दुर्लभ होता है पर मनोरंजन जगत में कुछ आशाएँ लेकर आए लोगों में सन्तोष की भावना पैदा करता है।

स्कूल का अध्यापक अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पुजारी की मदद से विद्रोही जनजागरण करता है और सामन्त की हवेली पर हमला करा देता है। उसकी पत्नी को उसका सामन्त प्रेमी बचाते-बचाते खुद भी मारा जाता है, पत्नी भी मर जाती है। फिल्म का मुख्य नायक अभी भी दुःखांत को भोग रहा, पर दर्शकों के लिए जमींदार व्यवस्था का हिंसक उन्मूलन सुखांत का अनुभव देता है।

यह ऐसा सिनेमा है जिसमें पारंपरिक कृषि समाज पर शासन करने वाले वर्ग की सारी निकृष्टताएँ तथा उस वर्ग के साथ समझौते करने वाले शहरी प्रशासन तंत्र की क्षुद्रताएँ एकसाथ प्रकट हो जाती हैं। ‘अंकुर’ की रखैल स्त्री की तरह इसमें भी एक अपह्रत स्त्री का दारुण दुःख व चीत्कार उस सन्नाटे को भंग करते हैं जो सरकारी समारोहों व प्रायोजित दैवीय प्रवचनों में विक्रय के लिए उपलब्ध भारतीय समाज की रंगबिरंगी तस्वीरों के बल पर सायास पैदा किया जाता रहा है। यह आम सहमति के विरोध में बना आलोचनात्मक सिनेमा है जिसमें उसकी अन्तर्वस्तु की ताकत से क्राफ्ट भी प्रभावशाली बन जाता है।

उनकी तीसरी फिल्म ‘मंथन’ (1976) की कथा सबसे अधिक सामाजिक है और वह व्यक्तिगत जीवन की आपदा के बल पर सामाजिक अन्याय को व्यक्त करने के तौर तरीके से भिन्न है। फिल्म शुरु होती है दूध के लिए सहकारी समिति बनाने का प्रयास करने वाले एक युवा नायक की श्रमपूर्ण भागदौड़ से और उसके प्रयासों को सन्देह की दृष्टि से देखने वाली ग्रामीण औरतों की गतिविधियों से। लेकिन यह फिल्म व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जानी गई दुग्ध क्रान्ति के चित्रण से कहीं अधिक गहन-गंभीर कथावस्तु तक अपने दर्शकों को ले जाती है।

यह फ़िल्म दिखाती है कि समाज में बहुत नीचे अर्थात् जड़ों तक जिन शक्तियों का वर्चस्व है, वे किसी भी सहकारी आन्दोलन व आर्थिक परिवर्तन लाने वाली सामूहिकता का विरोध कर रही हैं। जब वे यह दावा करती हैं कि समाज में अमीर-गरीब, ऊँच-नीच का फ़र्क नहीं होता जैसी बातें केवल कहने की हैं, तो उनका दावा सत्यता के निकट ही होता है। गाँव में पहले से दूध एकत्र करने वाला मिश्रा कारोबारी व गाँव का घमण्डी सरपंच गाँव की दलित आबादी के भी विरोधी हैं जिसे सहकारी आन्दोलन में शामिल किया जाता है।

इस फ़िल्म में जानवरों का डॉक्टर ही परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है और वह लगभग किसी अटूट-अदम्य आस्था की तरह मानता है कि गरीबी-बेचारगी से त्रस्त गाँव के जीवन में भी ढेरों अच्छाइयाँ हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। उसके प्रयत्नों को विफल करने के लिए गंगा डेयरी का मालिक मिश्रा उसपर गाँव की औरत (स्मिता पाटिल) से बलात्कार का आरोप लगवा देता है। दलितों के घर में आग लगवाकर उन्हें ही बलवे के आरोप में जेल भिजवाता है। इस तरह सहकारी आन्दोलन टूट जाता है।

लेकिन श्याम बेनेगल का निर्देशकीय अंतःकरण शायद निराशाजनक गीत गाने वाले कवियों जैसा नहीं है बल्कि वे समस्त द्वंद्ववाद के बाद भारतीय समाज के आगे बढ़ने के बारे में आश्वस्त हैं और अपने दर्शकों को भी निराशा से बचाना चाहते हैं।

एडवर्ड सईद के शब्दों में, ‘प्रत्येक बुद्धिजीवी उदासी और दृढ़ता को एकसाथ जीता है।‘ श्याम बेनेगल भी उसी प्रकार अपने चरित्रों का निर्माण करते हैं। ‘मंथन’ में भी दलित किरदार भोला विपरीत हालात से पैदा उदासियों के बाद सहकारी समिति को फिर से गठित करता हुआ दिखता है। उसकी कोशिश स्वतंत्र हो चुके देश के बुद्धिजीवियों के उस आशावाद से भी भिन्न नहीं है जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि भविष्य को हमेशा ही अतीत से बेहतर होना ही होगा।

यह फिल्म अपने समकालीन सिनेमा जगत के सामने अपनी समूची विशिष्टता को स्थापित करने में कामयाब हुई है और इसने भारतीय गाँवों के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है। रमेश सिप्पी की ‘शोले’ और श्याम बेनेगल की ‘मंथन’ लगभग आसपास ही रिलीज़ हुई थीं। शायद एक साल के अन्तर पर। लेकिन ‘शोले’ ने गाँव को केवल बिकाऊ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया। उसे डकैत, ठाकुर के प्रतिशोध, होली-गीत, घाघरा-चोली वाली चंचल ताँगेवाली, इश्क-प्रेम तक सीमित रखा। नायक के हाथ में बंदूक है और नायिका के जिस्म पर कामोत्तेजक वस्त्र और वह हर समय चुलबुली बातें करने में निपुण है। ऐसी फिल्म बनाने वाले फ्रेंच निर्देशक जीन गोडार्ड की उस प्रसिद्ध पंक्ति का व्यवसायिक अनुसरण करते दिखते हैं जिसने कहा था कि फिल्म बनाने के लिए मुझे केवल बंदूक और लड़की की आवश्यकता होती है।

इसके विपरीत किसानों के चंदे से बनी ‘मंथन’ में ज्यादा तीखे ढंग से गाँव के जातिवाद, दलित चेतना, बराबरी के संघर्ष, गुटबाजी, स्त्रीद्वेष और सहकारी आन्दोलन को बाधित करती जाति संरचना के यथार्थ का चित्रण किया गया। इसकी नायिका किसी भी झोपड़ी और बदहाल आवासों के बीच का जाना-पहचाना दीन-दलित चेहरा है। पर दूर शहरों में बैठे लोग यही सोचते रहे कि ‘शोले’ वाला गाँव ही असली गाँव है, जबकि ‘मंथन’ वाला गाँव केवल बोरिंग ‘राजनीतिक कंसट्रक्ट’ है।

‘मंथन’ जैसी फ़िल्म को देख आज इक्कीसवीं सदी के ग्रामीण सच को काफ़ी कुछ पहचाना जा सकता है। सिनेमा और साहित्य समाज को बदल नहीं सकते पर वे समाज को उसके सही रूप में पहचानने के हक की रक्षा अवश्य कर सकते हैं जिसमें श्याम बेनेगल की ऐतिहासिक भूमिका को विस्मृत नहीं किया जा सकता।

—वैभव सिंह