1882 ई. में छपी ‘एक अज्ञात हिन्दू औरत’ की पुस्तक ‘सीमंतनी उपदेश’ से हिन्दी की समकालीन दुनिया का परिचय डॉ. धर्मवीर ने कराया जिनके सम्पादन में मूल संस्करण के आधार पर इसका दूसरा संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ था। इस क्रांतिकारी पाठ को हाथों-हाथ लिया गया, लेकिन वह अज्ञात हिन्दू औरत आगे लगभग 28 सालों तक अज्ञात ही रही। कुछ साधार और कुछ निराधार अनुमान लगाने के प्रयास चलते रहे।

अंतत: अपने शोध के आधार पर चारु सिंह को ही, ‘आलोचना’ में क्रमश: 2016 और 2020 में प्रकाशित अपने आलेखों के द्वारा, ‘अज्ञात हिन्दू औरत’ की हरदेवी के रूप में पहचान करने और उनके बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित रूप में आलेखबद्ध करने का श्रेय जाता है। ‘आलोचना’ के नवीनतम अंक में प्रकाशित उनका नया, लगभग चालीस हजार शब्दों का आलेख हरदेवी के साथ उनकी लंबी यात्रा के गंतव्य की तरह है।

यहाँ चारु सिंह अभिलेखीय सामग्री के साथ इतिहासकार के बरताव की सैद्धांतिक परख करते हुए अपने पिछले कामों की सीमाओं को चिह्नित कर रही हैं और नए सिरे से हरदेवी के ऐतिहासिक आख्यान को ऐसा आकार दे रही हैं जहाँ ‘कहानी बस उस स्त्री की नहीं रह जाती, …शोध प्रक्रिया की कहानी भी बन जाती है’।

यहाँ पढ़िए उस आलेख के दो हिस्से। पूरा आलेख ‘आलोचना’ के अंक-78 में पढ़ा जा सकता है।

***

यह फ़रवरी 1888 की शुरुआत रही होगी। ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय की पगडंडियों पर बर्फ़ की एक मोटी चादर—सी बिछी थी। हिंदुस्तानी लिबास को गर्म कपड़ों से ढँके एक लड़की, इन बर्फ़ीली पगडंडियों को पार करती हुई ‘टेलेरियन इंस्टिट्यूट’ की ओर बढ़ी जा रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी। उसकी अपनी किताब। जो अभी-अभी छपकर देश से आई थी। यह किताब, वह अपने समय के मशहूर प्राच्यविद् मैक्स मुलर को भेंट करने वाली थी।

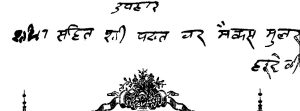

उन्नीसवीं सदी के अंत में लिखी गई इस युवती की यह किताब अब भी ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के ‘बोडलीयन पुस्तकालय’ में सुरक्षित रखी है। उसके हस्ताक्षर के साथ। इस अनगढ़ नागरी हस्ताक्षर की बनावट, शब्दों का चुनाव और व्याकरण; सभी इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि लेखिका के द्वारा हिन्दी की इस लिपि को अपनाए अभी बहुत दिन नहीं हुए होंगे। वह किताब जिसके पहले पन्ने पर विक्टोरिया की एक ख़ूबसूरत तस्वीर के ऊपर अपने हाथों से उसने लिखा था,

“उपहार …श्रद्धा सहित श्री वख्त वर मैकस मुलर…हरदेवी”

यह हस्ताक्षर मुझे अनायास ही राल्फ टेलर की दुनिया में ले जाता है जहाँ एक छोटे-से हस्ताक्षर ने इतिहासकार के सामने एक पूरी-की-पूरी दुनिया ही ला खड़ी की थी। हालाँकि, यह हस्ताक्षर इस किताब की लेखिका से राल्फ टेलर की तरह मेरी पहली मुठभेड़ का ज़रिया न था। इस हस्ताक्षर को देखने के काफ़ी अरसे पहले से मैं हरदेवी को जानती थी लेकिन लंदन जुबिली में मौजूद इस हस्ताक्षर के साथ तमाम नए सवाल, एक नई दृष्टि उस जीवन को देखने की मिलने लगी। कैसे इन सूत्रों में एक समूची कहानी, जीवन का कोई खोया हुआ सुंदर अध्याय छिपा रहता है, अब इस ओर ध्यान गया।

हिंदुस्तान से लंदन पढ़ने गई यह ‘शिक्षण-प्रशिक्षु’ युवती या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की छात्रा उस वक़्त ‘मारिया ग्रे’ आदि किस संस्था में पढ़ रही थीं, यह जानकारी अभी भविष्य के गर्भ में है। उस सूचना की बजाय कुछ दूसरे ज़्यादा ज़रूरी सवाल अब ध्यान खींचने लगे—इस हस्ताक्षर की कहानी क्या होगी? क्या मैक्स मुलर ने यह भेंट स्वीकार करते वक़्त लेखिका से उसकी किताब पर हस्ताक्षर माँगा होगा? क्यों उन्हें यह ज़रूरी लगा होगा? इस छोटी-सी किताब को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में दाख़िल कराते वक़्त उनके मन में क्या ख़याल आए होंगे? क्या उन्हें इस युवती में कुछ ऐसा दिखा था जिसकी महक वे सुदूर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे? उसी वर्ष के सितंबर माह में लंदन जुबिली नाम का यह पहला हिन्दी रिपोर्ताज ऑक्सफ़ोर्ड के पुस्तकालय में संरक्षित कर लिया गया। मैक्स मुलर को ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के इस ‘टेलेरियन इंस्टिट्यूट’ पुस्तकालय में योगदान के लिए भी याद किया जाता है।

आख़िर क्या वजह रही होगी कि हरदेवी नाम की यह युवती मैक्स मुलर को अपनी किताब भेंट करने गई थी? ज़रूर वह उनके कामों से परिचित रही होगी। ज़रूर संस्कृत की इस अध्येता ने उनके व्याख्यान सुने होंगे जो वे तरह-तरह की सभाओं में दिया करते थे और जो उनकी लोकप्रियता का आधार थे। हरदेवी अपने दो साल के लंदन प्रवास में केवल मैक्स मुलर से ही तो नहीं मिली होंगी। ज़रूर वह अपने समय के तमाम दूसरे विद्वानों से मिली होंगी।

फिर क्या वह केवल मैक्स मुलर ही थे जिन्होंने इस युवती को इस योग्य समझा और उसे उसकी किताब के रास्ते ऑक्सफ़ोर्ड में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर लिया? या हरदेवी की किताबों की चर्चा दूसरे विद्वानों के बीच भी थी? क्या वह किताब बस लंदन जुबिली ही थी जिसे लेकर वे मैक्स मुलर से मिलने गईं थीं? या फिर उनकी रचना सीमंतनी उपदेश भी उन दिनों किसी चर्चा में शामिल थी? इसी से जुड़ा सवाल यह भी है कि क्या हरदेवी उस रोज़ बस वहाँ यह किताब भेंट करने गई थीं? इन सवालों के उत्तर हमें हरदेवी के जीवन से गुज़रते हुए ही मिल सकते हैं।

***

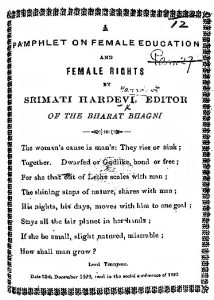

हरदेवी का पूरा नाम श्रीमती हरदेवी था। भारत भगिनी पत्र के क्वींस प्रेस वाले रजिस्ट्रेशन में उनका नाम बीबी हरदेवी भी मिलता है। पंजाबी उन्हें बीबी हरदेई बुलाते थे। श्रीमती हरदेवी के नाम में जुड़े इस श्रीमती को आधुनिक अर्थ में ‘मिसेज़’ का पर्याय नहीं समझना चाहिए। इस नाम का उनके विवाह से कोई संबंध नहीं था और विवाह से पहले भी अपनी किताबों और पत्रिका पर यही नाम लिखती थीं। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी उनकी चर्चा होती थी, तो श्रीमती हरदेवी के ही रूप में। फ्रेडरिक पिंकट, राधाकृष्ण दास और रामविलास शर्मा जैसे हिन्दी में रचे-बसे लोगों को यह नाम श्रीहरि देवी लगता था और हम इक्कीसवीं सदी के लोग उन्हें हरदेवी बुलाने में ही सहज हैं। कौन जाने, हमारे मुँह से हरदेवी सुनना उन्हें अपमानजनक लगता।

विवाह के बाद हरदेवी ने कुछ दिन के लिए अपने नाम में जोड़ा—“धर्मपत्नी मि. रोशन लाल, बी.ए., बारिस्टर एट लॉ।” हालाँकि, मालूम होता है जल्दी ही उन्नीसवीं सदी की यह स्त्री इस नए परिचय से उकता गई और वापिस श्रीमती हरदेवी ही उनकी पत्रिका पर छपने लगा। यह स्थिति दोबारा बदली 1903 में। अब वापिस हरदेवी का परिचय उनकी अपनी ही पत्रिका में रोशन लाल की धर्मपत्नी के रूप में दिया जाने लगा था। यह नए बने उपसंपादक की कृपा थी जिन्होंने पत्रिका हाथ में आने के बाद अपना भी नाम कवर पर देना शुरू किया और हरदेवी के नाम के लिखने की शैली को भी बदल दिया। उनका अपना नाम हर अंक में धीरे-धीरे एक-एक आकार बड़ा होता चला गया और एक वक़्त ऐसा भी आया, जब वह हरदेवी के नाम जितने ही बड़े अक्षरों में छपने लगा। भारत भगिनी का कवर उस वर्ष में इस पत्रिका के इतिहास की एक दिलचस्प कहानी कहता है। रोशन लाल और हरदेवी के विवाह की कहानी पर कुछ देर में लौटेंगे। पहले इस क़िस्से पर चलते हैं।

भारत भगिनी नाम की यह पत्रिका 1889 से शुरू होकर 1911 तक, क़रीब दो दशक तक नियमित रूप से निकलती रही। पहले मासिक, फिर पाक्षिक के रूप में। हालाँकि हरदेवी ने एक जगह बड़े स्पष्ट रूप में इसे जनवरी 1886 से शुरू हुआ बताया है और इसे हिन्दी की पहली स्त्रियों की पत्रिका कहा है। 1886 की बसंत पंचमी को लंदन के लिए शुरू हुई उनकी यात्रा और बाद के अंकों में भारत भगिनी की उम्र के जोड़ने पर हमें यह बात ठीक नहीं लगती।

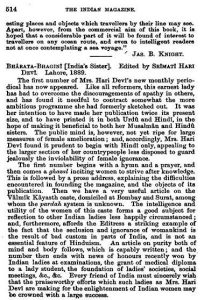

संभावना है, उन्होंने पत्रिका के कुछेक अंक निकाले हों और लंदन की यात्रा के कारण उसका प्रकाशन बाधित हुआ हो क्योंकि ‘लंदन यात्रा’ के सभी डायरीनुमा नोट्स ‘प्यारी पाठिकाओं’ को संबोधित हैं, जिससे आभास होता है कि पाठिका और लेखिका का एक पूर्व परिचय मौजूद है। हरदेवी की इस पत्रिका की द इंडियन मैगज़ीन में छपी समीक्षा भी इसका प्रकाशन 1889 सिद्ध करती है।

यह समीक्षा उसके पहले अंक की है। जब तक कोई दूसरी मज़बूत वजह समझ न आए हम इसे जनवरी 1889 में शुरू हुई पत्रिका ही मानेंगे जिस माह को प्रत्येक वर्ष हरदेवी उसकी सालगिरह के रूप में याद करती थीं।

1902 की बात है जब पत्रिका के मैनेजर की एकाएक मृत्यु हो गई। यही वह साल था जब वे महाराष्ट्र में रमाबाई के शारदा सदन से लेकर बंबई की सभाओं तक हर जगह ‘नारी शिल्पालय’ का मसौदा लिए भटक रही थीं। वहाँ से लौट कर हरदेवी ‘पुरानी खाँसी’ (Bronchitis) के कारण गंभीर रूप से बीमार रहने लगीं। जैसे-तैसे वे इस पत्रिका को खींच रही थीं। लिखने का काम तो वे हमेशा करती ही रही थीं, अब छपवाने से लेकर पोस्टल और दूसरे तमाम कामों की व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई।

इन सब दबावों का ही असर रहा होगा कि एक वक़्त आया जब हरदेवी जीवन की आशा छोड़ने लगीं। यह वह समय था जब उनका वक़्त या तो रोग-शैया पर या स्वास्थ्य-यात्राओं में कभी कश्मीर तो कभी कुमाऊँ के पहाड़ों पर प्रवास करते हुए बीतने लगा। इन सभी को उन्होंने यात्रा-वृत्तांतों में दर्ज किया है। उस वक़्त पत्रिका के बंद करने की नौबत आ गई थी। वह पत्रिका जिसे वह ‘प्राणों से भी प्रिय’ कहा करती थीं। तब पत्रिका बंद न करनी पड़े, यह विचारकर उन्होंने एक पंडित हेमराज वैद्य को मैनेजर बनाया। इसके साथ ही इस पत्रिका में एक नया पद उनके लिए रचा गया—उपसंपादक।

शायद अनकहा समझौता यह रहा होगा कि हेमराज इस पत्रिका से स्त्री शिक्षा का काम जारी रखेंगे और बदले में बिना दाम दिए इस पत्रिका में अपने दवाख़ाने और दवाइयों का प्रचार कर सकेंगे। पत्रिका के कार्यालय में उन्हें एक कमरा दवाख़ाने का काम करने के लिए भी दिया गया। उनके पति रोशनलाल ने हेमराज की अनुशंसा में एक लंबी चिट्ठी पत्रिका के लिए लिखी जिसमें हेमराज की दवाइयों की प्रशंसा की गई थी। ऐसे में हिन्दी के साहित्यिक जगत से बाहर का एक व्यक्ति जिसका असल व्यवसाय कुछ और था, उसे पत्रिका का कर्ता-धर्ता बनाकर हरदेवी मुक्त हुईं। हेमराज ने भी पत्रिका सम्भालते ही इसकी जानकारी दी कि :

संपादिका जी बहुत काल से रोगग्रस्त हैं जिसके कारण वे बहुत ही निर्बल हो गई हैं तथापि वे इस निर्बलता की अवस्था में अपनी इस पत्रिका को दो 2 मास की इकट्ठी ही निकालकर चलाते रहे हैं किंतु अब उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि पत्रिका बंद की जाए जिससे कि मैंने इस सेवा को करना स्वीकार किया। मेरी बहिनों और भाइयों आप तनिक विचार तो कीजिए कि आपकी यह प्यारी भारत भगिनी पत्रिका जो 14 वर्ष से आपकी सेवा कर रही है वह अब बंद हो जाए तो शोक ही इस वार्ता का है कि प्रथम ही भारतवर्ष में स्त्री जाति के सुधार के लिए बहुत ही कम पत्र छपते हैं तथापि इस उपयोगी पत्रिका को भी बंद किया जाए तो बहुत ही शोक है इसलिए यह मेरी ऊपर की प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए।

—हेमराज वैद्य

हेमराज जी की इस सदाशयता के बावजूद कई चीज़ें मनुष्य के वश से बाहर होती हैं। वह बस अपनी शैली से जीता चला जाता है और अनजाने ही कुछ ऐसा कर जाता है जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं। 1903 का साल पत्रिका से हरदेवी के निशान मिटाए जाने का साल है। यह अनजाने ही हुआ। वर्ष-भर में इस पत्रिका में हरदेवी की केवल तीन रचनाएँ छपीं और भारत जीवन के सम्पादक बालमुकुंद गुप्त को हरदेवी का लिखा एक उत्तर। अभिलेखीय वृत्तांत का यह हिस्सा दर्ज करना महत्त्वपूर्ण है जो एक पाठक और शोधार्थी के रूप में मैंने इस वर्ष के अंकों को पलटते हुए महसूस किया।

भारत भगिनी के 1903 के अंकों को पढ़ते हुए पत्रिका की शैली और विचारधारा में एक अनायास शिफ़्ट देखने को मिलता है। इस पत्रिका की संयत भाषा-शैली की जगह अचानक एक क्रोधित भाषा और पुरानी धर्म-सहिष्णु उदार विचारधारा की जगह एक संकुचित आर्यसमाजी दृष्टि ने ले ली। सहसा हरदेवी के वर्षों पुराने मित्रों का अपमानजनक उल्लेख इस पत्रिका में होने लगा। लेखों के लिए निर्धारित पन्नों पर हेमराज की दवाओं का प्रचार छपने लगा। साथ ही आर्य समाज से जुड़ी ख़बरें बड़ी प्रमुखता से पत्रिका की जगह घेरने लगीं।

हरदेवी, जो ख़ुद ब्रह्म समाजी थीं उन्हीं की पत्रिका ब्रह्म समाजियों के प्रति ऐसी शत्रुतापूर्ण बातें लिखने लगे, आश्चर्य का विषय था। अचानक संपादकीय लेखों में आर्य समाज से अलग सभी—मूर्तिपूजकों, मुसलमानों, ईसाइयों या ब्रह्म समाजियों को लेकर असहिष्णुता दिखलाई देती है। हरदेवी तो यह भेद नहीं मानती थीं। हरदेवी के विद्यालय में मुसलमान और ब्राह्मण विधवाएँ पिछले ही वर्ष एक साथ दाखिल की गई थीं। रमाबाई जो हरदेवी की बचपन की मित्र थीं, हरदेवी हमेशा उनकी प्रशंसक रहीं। यहाँ तक कि उनके धर्म परिवर्तन को भी समर्थन दिया। रमाबाई ने भी अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमन में हरदेवी के दो लेखों को उद्धृत किया था। इस वर्ष पत्रिका में रमाबाई को लेकर भी कुछ कड़वी बातें छपीं। 1904 के अंकों में जाकर इन सवालों का उत्तर मिला। यह उत्तर था ‘हमको आवश्यकता है’ नाम का यह छोटा-सा विज्ञापन :

“हमको आवश्यकता है।

हम को एक अच्छे सुयोग्य आर्य उपदेशक की आवश्यकता है जिनका काम आर्य सभाओं में भ्रमण करके वैदिक धर्म का प्रचार करना होगा और साथ ही हमारे औषधालय का कुछ काम करना पड़ेगा। वेतन 10 रुपये से 15 रुपये तक योग्यतानुसार दिया जाएगा। सफ़र खर्च इससे अलग देंगे और औषधालय के कामों में भी कुछ कमीशन दिया जाएगा। दरख़्वास्तें जल्दी आनी चाहिए।

—पंडित हेमराज वैद्य विशारद, लुहारी मंडी बाजार लाहौर।”

विज्ञापन दिया था उपसंपादक महोदय ने अपने नाम और निजी पते के साथ। यह विज्ञापन जैसे मेरे तमाम प्रश्नों का जवाब था और पत्रिका में आए इस अस्वाभाविक और एकाएक परिवर्तन का कारण स्पष्ट करता था। अपने आर्य समाजी पति रोशनलाल के जिस परिचित को हरदेवी ने अपनी पत्रिका सौंप दी थी, वह एक आर्यसमाजी प्रचारक था। यह हेमराज वैद्य पत्रिका हाथ में आते ही उसमें लेखों के लिए निर्धारित पन्नों पर अपने दवाखाने का विज्ञापन छाप रहे थे और बची हुई जगहों पर आर्य समाज का प्रचार कर रहे थे या बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण से स्त्री समस्याओं पर विचार कर रहे थे।

पत्रिका का स्तर गिरता जा रहा था। इसी बीच भारत मित्र के मुँहफट संपादक बालमुकुंद गुप्त से संभवत: पत्रिका की ऐसी हालत देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने एक लेख लिखकर इसकी समीक्षा कर दी। गुप्त जी भी लाहौर के ही थे। उन्होंने अपनी सुपरिचित शैली में इस पत्रिका का मज़ाक़ उड़ा डाला। भारत मित्र के इस क़दम के दो परिणाम हुए। पहला तो हरदेवी और बालमुकुंद गुप्त के बीच कुछ समय के लिए तनातनी रही। दूसरा नतीजा हुआ कि 1903 के दिसंबर से हरदेवी की वापसी हुई और वह भारत भगिनी पत्रिका दोबारा सँभालने लगीं।

हरदेवी की इस वापसी के साथ पत्रिका में जीवन तो लौट आया लेकिन कुछ परिवर्तन स्थायी हो गए थे। इसमें से एक था—पत्रिका पर आर्य समाज का प्रभाव। अब ‘विविध समाचार’ और दो दूसरे लेख हेमराज लिखते थे और संपादकीय और मुख्य सभी लेख हरदेवी। हेमराज को अब भी अपने लेखों में आर्य समाजी होने और आर्य समाज का प्रचार करते रहने की छूट थी। जिस सीमा को वे ‘विविध समाचार’ में ख़बरों का संकलन करते हुए अपनी अटपटी टिप्पणियों और आर्य समाजी उपदेशों के रास्ते थोड़ा और खींचते-बढ़ाते रहते थे। इसके बावजूद हरदेवी के लेखों के रास्ते पत्रिका वापस अपनी पुरानी राह पर चल पड़ी।

हेमराज की मेहनत और प्रचार कुशलता का फल था कि पत्रिका के ग्राहक बढ़कर पंद्रह सौ हो गए और यह पत्रिका 1905 से पाक्षिक निकलने लगी। इनमें से कई ग्राहक शैक्षिक संस्थाएँ थीं। इस तरह के सब्सक्रिप्शन में एक पत्र के तमाम पाठक हुआ करते होंगे। जैसे जालंधर के कन्या महाविद्यालय जैसी संस्थाओं के। (हालाँकि यह संस्था पत्रिका की पुरानी ग्राहक थी) दूसरा फल था पत्रिका में नई लेखिकाओं का आना। ऐसे में, दूसरों के इतने लेख आने लगे कि हरदेवी के लिखे हुए लेख कई-कई अंकों तक पत्रिका में जगह पाने की प्रतीक्षा में धरे रह जाते। इसलिए बाद के अंकों में हरदेवी की रचनाएँ तुलनात्मक रूप से कुछ कम मिलने लगती हैं।

हरदेवी और रोशनलाल

लंदन से लौटकर हरदेवी ने एक और दुस्साहसी क़दम उठाया। यह था, उच्च जाति की एक हिंदू विधवा का प्रेम-विवाह। बरेली निवासी रोशनलाल लंदन से 1887 में बैरिस्टरी की पढ़ाई करके लौटे और इलाहाबाद में वकालत करने लगे। रोशनलाल जाति से सक्सेना गोत्र के कायस्थ थे और हरदेवी भटनागर। कैसे एक जाति के भीतर भी छूत-छात की एक पूरी संरचना बसी होती है, यह हरदेवी और रोशनलाल के विवाह के क़िस्से से सामने आता है।

हरदेवी के विवाह का क़िस्सा न सिर्फ़ हिन्दीभाषी समाज का एक महीन चित्र खींचता है। यह चित्र अकादमिक जगत और हमारे वक़्त के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में मौजूद पूर्वाग्रहों और इन पूर्वाग्रहों से उनके इतिहास-लेखन की प्रामाणिकता पर पड़नेवाले प्रभावों को दर्शाता है। यह पूर्वाग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनमें से एक है—हिन्दीभाषी समाज की कट्टरता और पिछड़ेपन में ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा होना।

हरदेवी के ब्याह का क़िस्सा इस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ता है। साथ ही यह कुछ तथ्य भी सीधे करता है। यहाँ हम अपनी बात शुरू करने से पहले रोशन लाल की वह ऑबिच्युरी दे रहे हैं जो सच्चिदानंद सिन्हा के प्रतिष्ठित पत्र द हिंदुस्तान रिव्यू में छपी थी और उम्मीद है अपने ‘श्वसुर’ और मित्र के लिए उन्होंने ख़ुद ही लिखी थी :

श्री रोशनलाल कार्यकर्ताओं के उस प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा थे जिन्होंने उत्तर भारत में आर्य समाज की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लगभग आधी सदी तक जनता के उत्थान के लिए काम किया। उनका जन्म 1858 में तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रांत के बरेली ज़िले के फरीदपुर में एक सम्मानित ज़मींदार परिवार में हुआ था। युवा रोशन लाल की शिक्षा पारंपरिक पद्धति से फारसी में हुई और चौदह वर्ष की अवस्था में ही वे उसमें निपुण हो गए। उनकी कॉलेज की शिक्षा अलीगढ़ में हुई, जहाँ स्वर्गीय सर सैयद अहमद खान से उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वे शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और छात्र जीवन में ही वे आर्य समाज के प्रति समर्पित हो गए थे। उन्हें कई अवसरों पर दयानंद का भाषण सुनने का अवसर मिला था।

उन्होंने स्वामी दयानंद के भाषणों को कई बार सुनने और उनके तथा उनके विरोधियों के बीच प्रसिद्ध चर्चाओं में भाग लेने का मौका मिला। उस महान ऋषि की विद्वत्ता और व्यक्तित्व से वे इतने प्रभावित हुए कि आजीवन उनके अनुयायी बने रहे। अलीगढ़ से वे पंजाब चले गए, जहाँ उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में दाखिला लिया और 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय के पहले स्नातक दल के सदस्य बने। 1884 में वे इंग्लैंड गए और 1887 की शुरुआत में बार एट लॉ के लिए बुलाए गए। वे अपने समुदाय के शुरुआती लोगों में से एक थे जिन्होंने विदेश यात्रा की—ऐसा कदम जो उस समय के रूढ़िवादी समाज में जोखिम से भरा था।

इसके बावजूद, जब वे वापस लौटे तो उनके मित्रों और संबंधियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उत्तरी भारत के कई प्रमुख नगरों में सम्मानित किया गया। 1887 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और शीघ्र ही अपने पेशे में ख्याति प्राप्त कर ली।

1890 में श्री रोशन लाल का विवाह दिवंगत श्रीमती हरदेवी जी से हुआ, जो राय बहादुर कन्हैयालाल—लाहौर के प्रसिद्ध इंजीनियर—की विधवा पुत्री थीं। वे एक प्रबुद्ध और समाजसेवी महिला थीं और हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका भी थीं। इस विवाह ने समुदाय में काफ़ी विरोध उत्पन्न किया, लेकिन यह अशांति अधिक समय तक नहीं रही और धीरे-धीरे शांत हो गई।

1890 में, श्री रोशन लाल लाहौर में बस गए क्योंकि इलाहाबाद की जलवायु श्रीमती रोशन लाल के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी। उन्होंने लाहौर के मुख्य न्यायालय में अपनी वकालत शुरू की। वे लाहौर आर्य समाज में गहरी रुचि लेते रहे और कई वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। वे परोपकारिणी सभा के सदस्य भी थे और उन्होंने आर्य समाज की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना, लाहौर में गुरुदत्त भवन का निर्माण, पटियाला मामले में आर्य समाजियों का बचाव आदि शामिल थे।

वास्तव में, लाहौर में उनके तीस वर्षों से अधिक की बहुमुखी गतिविधियाँ इतनी अधिक थीं कि उनका उल्लेख कर पाना कठिन है। नि:संदेह, उनकी सेवाएँ अपार थीं। 1920 में उन्होंने वकालत से संन्यास ले लिया। इसके बाद, अपने जीवन के अंतिम समय तक, जो पिछले सितंबर में 75 वर्ष की आयु में समाप्त हुआ, उन्होंने अपना अधिकांश समय ग्रीष्मकाल में सोलन में बिताया।

उनके प्रयासों से वहाँ स्थानीय आर्य समाज के लिए एक भव्य भवन का निर्माण हुआ। वे आर्य समाज के एक उत्साही कार्यकर्ता थे और अपने पूरे जीवन को धार्मिक सुधार, सामाजिक उत्थान और शैक्षिक प्रगति के महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन से, उत्तर भारत में विशेषकर आर्य समाज और सामान्य रूप से सुधार आंदोलन को अपूरणीय क्षति हुई है।

यह ऑबिच्युरी रोशन लाल की एक संक्षिप्त जीवनी का काम लेने के लिहाज़ से यहाँ दी गई है। यह रोशन लाल को महज़ आर्य समाज की निगाह से देख रही है जबकि उनका सार्वजनिक जीवन जैसा कि इसमें लिखा भी है, पाँच दशक का रहा है और इससे बहुत व्यापक है। इसका स्रोत उनके परिवार के ही एक सदस्य हैं—सच्चिदानंद सिन्हा। इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि आने वाली चर्चाओं में इसके तथ्यों के सहारे ही हम अपनी बात आगे बढ़ाएँगे। यहाँ यह स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि यह रोशनलाल संबंधी सूचनाओं के ढेर से छँटा हुआ एक उसी तरह का ब्योरा है, जैसा हमने कन्हैयालाल के प्रसंग में निहाल सिंह के संस्मरण को देकर करना चाहा था।

हमने अपने पूर्ववर्ती शोध में लिखा था—“लंदन में पढ़ाई करने गईं हरदेवी से उनका परिचय उसी दौरान हुआ था। लूसी कैरोल भी हरदेवी तथा रोशन लाल की लंदन से चली आ रही मित्रता का ज़िक्र करती हैं।” लूसी कैरोल की यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से उतनी सही नहीं थी और न ही इसके सहारे बना हमारा वह विश्लेषण ही। अब जब हम सेवाराम तथा रोशन लाल के 1881-82 के दौर से ही लाहौर से चली आ रही उनकी मित्रता और सहपाठी होने की बात जानते हैं, तब यह विश्लेषण भी बदलना होगा। इससे तमाम व्याख्याएँ हरदेवी के जीवन को लेकर बदलेंगी—जैसे हरदेवी का लंदन जाना शिक्षा के लिए तो था ही, लेकिन क्या महज़ शिक्षा के लिए ही था? इससे हरदेवी की शुरुआती बेनाम किताबों की क्रोध और शिकायत-भरी शैली की व्याख्या में भी मदद मिलती है। निहाल सिंह भी इस मसले पर गपशप के इच्छुक दिखते हैं और कहते-कहते रुक जाने की साहित्यिक युक्ति अपनाते हैं कि यह परिचय 1884 में रोशन लाल के लंदन जाने से पहले का है। इतना संकेत देकर वे इसे अपनी व्यक्तिगत राय बताकर छोड़ देते हैं।

1889 में हरदेवी के भाई बैरिस्टर सेवाराम की मृत्यु हो गई। सेवाराम ने इससे साल-भर पहले ही विधवा-विवाह के समर्थन में एक विस्तृत लेख लिखा था, जो संभवत: हरदेवी के इस विवाह की राह आसान करने की ही एक कोशिश थी। अपनी बहन और अपने मित्र के प्रेम को वे न जानते हों इसकी संभावना कम है। हरदेवी और रोशनलाल के विवाह के वक़्त वे जीवित होते तो हरदेवी को लेकर रूढ़िवादी कायस्थों द्वारा हुई उस अपमानजनक खींचतान का सामना वे किस तरह करते यह बस प्रश्न ही बना रहेगा। 1890 में यह विवाह हुआ, जिसकी ख़बर हिंदुस्तानी, लाहौर ट्रिब्यून, पंजाब-पैट्रियट तथा इंडियन मैगज़ीन जैसी तमाम पत्र-पत्रिकाओं में छपी। निहाल सिंह के अनुसार यह विवाह लखनऊ के आर्यसमाज मंदिर में हुआ था। इसकी चर्चा आगे विस्तार से की गई है।

दूसरा बदलाव रोशन लाल को जात-बाहर किए जाने संबंधी हमारे पूर्ववर्ती निष्कर्ष में है। हमारे उस लेख का यह विश्लेषण दो बेहद सम्मानित इतिहासकारों के नतीजों पर निर्भर था जिसे हमने संदर्भ देते हुए दोहराया था। हमने उसके आगे जाँचने की उस वक़्त कोई ज़रूरत नहीं समझी थी क्योंकि उन्नीसवीं सदी की जाति-सभाओं के संदर्भ में क्रांतिकारी जोड़े का जाति से बाहर किया जाना प्रथमदृष्ट्या कोई अनहोनी बात नहीं लगी थी। यहीं पर पूर्वाग्रह ने अपना असर दिखला दिया और हम इतिहास को उसकी जटिलता में समझने से चूक गए।

दरअसल, इस विवाह को लेकर कायस्थों के बीच हंगामे की तो ख़बर मिलती है लेकिन इन दोनों का जाति-बहिष्कृत होना महज़ एक अफ़वाह थी। यह अफ़वाह जिस अख़बार ने उड़ाई थी, उसी ने इसका खंडन भी कर दिया। ज़रूर कायस्थ महासभा के दबाव में ही किया होगा क्योंकि हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा खत्री होते हुए भी कायस्थ महासभा से गहरे जुड़े थे और इसके टेंपरेंस आंदोलन के सदस्य भी थे। यह भी संभव है कि पहली ख़बर कायस्थों के रूढ़िवादी समूह ने पति-पत्नी पर दवाब बनाने के लिए प्लांट की हो और कुछ होता न देखकर, इसका खंडन छपवाया हो—इस उम्मीद के साथ कि यह विवाह संबंध स्थायी न हो पाए।

पिछले दिनों प्राथमिक स्रोतों को इत्मीनान से देखते वक़्त हमने देखा कि इतिहासकार सी. ए. बेली की यह सूचना तो सच नहीं है। जिस हिंदुस्तानी अख़बार (21 सितंबर, 1890) में छपी ख़बर के सहारे यह दोनों इतिहासकार इस जाति बहिष्करण को साबित कर रहे हैं, हमें उसी अख़बार की 5 अक्टूबर को छपी ख़बर भी मिली जिसमें इस पहली छपी सूचना का खंडन करते हुए, ख़ुशी ज़ाहिर की गई है और इसकी वजह इस संभावना में व्यक्त की है कि इन दोनों की अभी शादी ही नहीं हुई होगी।

सी. ए. बेली और लूसी कैरोल के विश्लेषण पर कुछ देर ठहरकर बात करने की ज़रूरत है। हरदेवी और रोशनलाल के विवाह संबंधी विवाद की चर्चा मैंने अपने पूर्ववर्ती लेख में इन्हीं दो संदर्भों के आधार पर की थी।

लंदन से लौटने पर रोशन लाल को जाति-बहिष्कृत नहीं किया गया, यह तो एक जानी हुई बात है और रोशन लाल के कई समकालीन लोगों ने इसका ज़िक्र किया है। लूसी कैरोल भी इस बात को मानती हैं और बेली भी। जानकारी का एक स्रोत रोशन लाल के ही एक कश्मीरी दोस्त हैं, जो बताते हैं कि कैसे उन्हें जाति से नहीं निकाला गया। कैरोल बताती हैं—लखनऊ के कश्मीरी ब्राह्मण बिशेन नारायण धर ने अपने एक पर्चे में 1887 में रोशनलाल के भारत लौटने के बाद की घटनाओं पर टिप्पणी की है। वे लिखती हैं :

1887 में रोशन लाल (सक्सेना कायस्थ; 1858-1932; आर्य समाजी बरेली/लाहौर के) के भारत लौटने के अनुभवों के संदर्भ में लिखते हुए, बिशेन नारायण धर (कश्मीरी ब्राह्मण लखनऊ के, जो रोशन लाल से इंग्लैंड में परिचित हुए थे) ने टिप्पणी की : श्री रोशनलाल, बैरिस्टर-एट-लॉ, एक कायस्थ, बिना किसी विरोध के अपनी जाति में स्वीकार कर लिये गए। निश्चित रूप से उनकी जीवन शैली को लेकर कुछ सवाल उठे, लेकिन उन्होंने केवल टाल-मटोल की रणनीति से अपने जाति-भाइयों को संतुष्ट कर लिया तथा उन्हें सोचने पर सहमत किया कि वे अब भी उतने ही रूढ़िवादी हैं, जितने इंग्लैंड जाने से पहले थे। जाति के प्रश्न पर उनके विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, उनके लोगों ने उनके पक्ष में फ़ैसला दिया।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार क्रिस्टोफ़र एलन बेली ने 1975 में एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है—द लोकल रूट्स ऑफ़ इंडियन पॉलिटिक्स : इलाहाबाद, 1880-1920। इस किताब में हरदेवी और रोशन लाल का भी ज़िक्र आया है। बेली की स्थापना है कि हरदेवी से विवाह के कारण उन बिरादरी वालों ने जिन्होंने पहले रोशन लाल को जात से नहीं निकाला था, अब निकाल दिया। इसके लिए वे लखनऊ से निकलने वाले अख़बार हिंदुस्तानी की 21 सितंबर, 1890 की एक ख़बर का हवाला देते हैं। इस ख़बर से ही बेली यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विधवा हरदेवी से विवाह करते ही रोशनलाल को तत्काल जात-बाहर कर दिया गया था। उनके अनुसार :

रोशनलाल, एक सक्सेना कायस्थ, जो कि इंग्लैंड से वकालत पढ़ कर आए थे और जिन्होंने 1887 से थोड़े समय के लिए इलाहाबाद में वकालत की थी, एक समाज सुधारक तथा गोरक्षा प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध होकर उन्होंने प्रांत के बाहर भी बहुत से सम्पर्क बना लिये थे, ख़ासकर लाहौर हिंदू सभा में। पहली-पहल, समुद्री यात्रा के बावजूद अपनी जाति में वापस स्वीकार कर लिये गए, (लेकिन) एक भटनागर कायस्थ विधवा से विवाह का परिणाम तत्काल जाति-बहिष्करण के रूप में सामने आया।

इस उद्धरण में बेली का मुख्य निष्कर्ष है कि रोशन लाल को विवाह के बाद जाति-बहिष्कृत कर दिया गया था। जबकि हमारा शोध बताता है कि पति-पत्नी का जाति बहिष्करण नहीं हुआ और धीरे-धीरे मामला शांत हो गया था। इसके लिए अब उन मूल ख़बरों को यहाँ आगे दे रहे हैं, जिनमें से पहली ख़बर को देखकर बेली ने यह व्याख्या दी और उसके खंडन पर विचार नहीं किया। बेली की तरह ही हमने भी इन ख़बरों के लिए ब्रिटिश सरकार के ख़ुफ़िया विभाग द्वारा इन ख़बरों के सारांश का ही सहारा लिया है।

पहली ख़बर जो 21 सितंबर, 1890 को छपी थी :

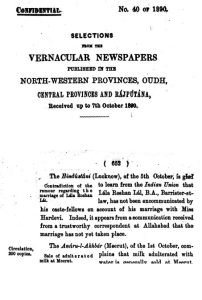

कॉन्फिडेंशियल. न. 39 ऑफ़ 1890.

21 सितंबर के द हिंदुस्तानी (लखनऊ) ने, इलाहाबाद के बैरिस्टर-एट-लॉ लाला रोशनलाल, बीए, और लाहौर के दिवंगत राय कन्हैयालाल की विधवा पुत्री मिस हरदेवी के विवाह के संदर्भ में लिखा कि यह हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करता है, ख़ासकर उन विधवाओं का जो बचपन में ही विधवा हो जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय इस तरह की नई प्रथा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। विधवा विवाह का मात्र उल्लेख ही आमतौर पर घृणा और भय के साथ देखा जाता है। सामाजिक सुधारों को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी अचानक और तीव्र परिवर्तन से सुधार को बढ़ावा मिलने के बजाय, हानि होने की अधिक संभावना रहती है। लाला रोशनलाल बहुत भाग्यशाली थे कि इंग्लैंड से लौटने पर उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार कोई प्रायश्चित किए बिना ही उनके जाति-बंधुओं ने समाज में वापस स्वीकार कर लिया। उन्हें एक विधवा से विवाह नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से ऐसी विधवा से जो एक दूसरी जाति से संबंधित हो। वह सक्सेना कायस्थ हैं, जबकि मिस हरदेवी भटनागर हैं, और इन कायस्थ वर्गों के बीच अंतर्विवाह की अनुमति नहीं है। इस विवाह के कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाना निश्चित है। मिस हरदेवी एक अच्छी संस्कृत और अंग्रेज़ी की विदुषी हैं और एक हिन्दी मासिक पत्रिका प्रकाशित करती हैं। लेकिन उनका यह विवाह स्त्री शिक्षा के उद्देश्य को गहरी चोट पहुँचाएगा, क्योंकि इससे अज्ञानी हिंदुओं को यह मानने का अवसर मिलेगा कि शिक्षा का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। (फैज़ाबाद के हमदर्द, 24 सितंबर ने भी इस विषय पर लगभग समान विचार व्यक्त किए।)

पहली ख़बर 21 सितंबर, 1890 को छपी थी। दूसरी ख़बर इस पहली ख़बर का खंडन थी और 5 अक्तूबर को उसी अख़बार में छपी। इसका सारांश सरकारी रिपोर्ट में इस तरह है—

कॉन्फिडेंशियल. न. 40 ऑफ़ 1890.

लाला रोशन लाल के विवाह संबंधी अफ़वाह का खंडन!

5 अक्टूबर को द हिंदुस्तानी (लखनऊ), ने द इंडियन यूनीयन के रास्ते मिली इस जानकारी पर ख़ुशी ज़ाहिर की है कि लाला रोशन लाल, बीए, बैरिस्टर ऐट लॉ, को उनकी बिरादरी ने मिस हरदेवी के साथ उनकी शादी के कारण जाति-बहिष्कृत नहीं किया है। वास्तव में इलाहाबाद के एक विश्वस्त सूत्र से मिली सूचना से पता चला है कि यह विवाह अभी हुआ ही नहीं है।

दूसरी ख़बर / खंडन—5 अक्टूबर, 1890

इसके दो दिन बाद एक तीसरी ख़बर भी छपी थी जिसे हम आगे देंगे। यहाँ बेली ने अपने निष्कर्ष सीधे-सीधे पहली ख़बर से लिये हैं जो कि ध्यान से पढ़ने और बाद के इसी अख़बार के खंडन से मिलान करने पर एक धमकी से अधिक कुछ नहीं है। धमकी यह कि—आपको समुद्र-यात्रा पर जात बाहर नहीं किया गया था लेकिन यह विवाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस ख़बर में उनके जाति-बहिष्कृत होने की सूचना नहीं छपी है बल्कि संभावना जताई गई है कि उनके साथ यह होना तय है। जब पंद्रह दिन होते-होते इस धमकी का कोई असर होता नहीं देखा तो संभवत: कायस्थ महासभा ने ही अपने सहयोगी के इसी अख़बार में इस का खंडन भी छपवा दिया। एक दूसरी अफ़वाह के साथ कि ‘विश्वस्त सूत्रों’ के हवाले से जानते हैं कि यह विवाह ही नहीं हुआ। यह सब चलता रहा लेकिन वह जाति-बहिष्करण नहीं हुआ जिसका बेली जिक्र कर रहे हैं।

भारत भगिनी लंबे समय तक इलाहाबाद के क्वींस प्रेस से छपती रही। राम रतन भटनागर ने इसका भीमसेन शर्मा के प्रेस से प्रकाशित होना लिखा है जो ठीक नहीं है। लगभग 1894 तक इसका प्रकाशन इलाहाबाद से ही हुआ, भले हरदेवी लाहौर चली गईं और वहाँ से इसका संपादन करने लगीं।

हरदेवी के लिए अख़बारों और लेखों में उन्हें लेकर छप रही यह अपमानजनक भाषा और निंदा एक नया अनुभव था। इलाहाबाद प्रवास हरदेवी के लिए असहज करने वाला रहा होगा। हर जगह सराही और सम्मानित होती रही इस लेखिका को उत्तर प्रदेश के कायस्थों के इस अपमानजनक और कटुतापूर्ण व्यवहार से कुछ कड़वाहट ज़रूर महसूस हुई होगी। केवल कायस्थ ही क्यों, कायस्थ सभा से जुड़े अन्य जाति के लोग भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से बाज नहीं आए और ‘लंदन से पढ़कर आई’ इस बेलगाम स्त्री को अपमानित करने के बहाने ढूँढने लगे।

गंगा प्रसाद वर्मा जो जाति से खत्री थे लेकिन इस महासभा से जुड़े हुए थे—जैसे तमाम लोगों के द्वारा हरदेवी को जो दुर्वचन और कटाक्ष सुनने पड़े और इन्होंने जिस अपमानजनक तरीक़े से हरदेवी का सार्वजनिक उल्लेख किया, वह इसका प्रतिनिधि उदाहरण है। इससे अलग ऐसे भी लोग थे जिनके लेखन में यदा-कदा आए हरदेवी के ज़िक्र से तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखता है। ‘आर्य समाज और पाठशाला’ नाम के अपने एक लेख में बालकृष्ण भट्ट 1894 में आर्य समाज के इलाहाबाद में हुए वार्षिकोत्सव के संदर्भ में हरदेवी का एक छोटा-सा उल्लेख करते हैं :

श्रीमती हरदेवी ने स्त्रियों की हीन दशा पर जो एक लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ा उससे प्रगट होता था कि उक्त श्रीमती को अंधकार में पड़ी भारत की अभागिनी ललनाओं पर कितना छोह है जिनकी निकृष्ट दशा पर इनका संताप व्याख्यान के प्रतिशब्दों में प्रतिध्वनित होता था।

इस उद्धरण का स्वर जैसा भी हो इससे यह तो पता चलता ही है कि पुत्री पाठशाला जैसे कायस्थ मंचों से हरदेवी विवाह के बाद भी भाषण दे रही थीं। इसे हरदेवी की आर्यसमाज में सक्रियता बढ़ते जाने के साक्ष्य के रूप में भी देखना चाहिए। हरदेवी लगातार यात्रा करती थीं, ख़ासकर इलाहाबाद में उनकी यह सक्रियता दिखाती है कि वे लाहौर भले बस गईं लेकिन यहाँ के समाज से कटी हुई या बहिष्कृत नहीं थीं। यह उनके प्यारे ‘हिंदुस्तान’ (वर्तमान उत्तर प्रदेश) का माहौल ही रहा होगा जिसने उनका जी वहाँ से उकता दिया था। वही ‘प्यारी जन्मभूमि’ थी, जिसे वे बाद में भी अपने लेखन और सम्पादन के ज़रिए याद करती रहीं और जिसे बदलने और सुधारने का प्रयास करती रहीं। यह जो हरदेवी ने लाहौर लौटने का फ़ैसला लिया होगा, संभवत: इसी को सच्चिदानंद सिन्हा “इलाहाबाद की जलवायु का मिसेज रोशन लाल के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होना” कह रहे थे।

हरदेवी के जीवनीकार के लिए इसके मायने कई परतों में सामने आते हैं। मसलन हरदेवी के भावी संबंधों और मित्रताओं की व्याख्या के लिए, उनकी पत्रिका की हिंदुस्तानी पाठिकाओं की समझ विकसित करने के लिए, इलाहाबाद में रोशन लाल द्वारा खोले गए लड़कियों के पहले हाई स्कूल को दूसरों के हाथों में सौंपते हुए इलाहाबाद को हमेशा के लिए अलविदा कहने के इस जोड़े के निर्णय की व्याख्या के लिए और क्या सच में उन्नीसवीं सदी की जाति-सभाएँ और उत्तर भारतीय उतने ही रूढ़िवादी और जड़ थे जितना कि इतिहासकार मान बैठे हैं। कम से कम इस प्रसंग से तो अन्यथा ही निष्कर्ष निकलते हैं, जहाँ रूढ़िवादी लोगों के तमाम शोर मचाने और दबाव के बावजूद यह पति-पत्नी जाति से नहीं निकाले गए। इसका ख़ामियाजा भी इस जाति को तरह-तरह के तंज और छींटा-कशी के रूप में सहना पड़ा होगा। इसका एक नमूना हम देते हैं। पढ़कर देखिए :

“विधवा श्रीमती हरदेवी का रोशन लाल, बैरिस्टर—एट-लॉ, इलाहाबाद से विवाह।

7 अक्टूबर का सोल्जर (मुरादाबाद) भारत सुधा के हवाले से लिखता है कि श्रीमती हरदेवी, लाहौर के राय कन्हैयालाल की बेटी, जो एक विधवा थीं, ने रोशन लाल, बैरिस्टर ऐट लॉ, इलाहाबाद, से विवाह कर लिया है। वह इंग्लैंड होकर आई हैं, एक हिंदी पत्रिका निकाली और स्त्रियों की शिक्षा में काफ़ी रुचि लेती हैं।

भारत सुधा इस विवाह पर संतोष व्यक्त करता है और आशा करता है कि कायस्थ समुदाय की दूसरी विधवाएँ हरदेवी के रास्ते का अनुसरण करेंगी, यह देखते हुए कि इस समुदाय ने इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन सोल्जर यह भारत सुधा वाली आशावादिता नहीं रखता और नहीं समझता कि दूसरी विधवाएँ भी विवाह करेंगी, तब तक तो नहीं, जब तक वे इंग्लैंड नहीं हो आतीं।”

यह ख़बर भी सारांश के रूप में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में दी गई है जिसमें भारत सुधा और सोल्जर नामक दो समाचार पत्र जिस तरह इस मामले पर समूचे कायस्थ समुदाय और हरदेवी पर छींटाकशी कर रहे हैं, वह हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र की एक बदसूरत छवि खींचता है। कायस्थ समुदाय जो इस ब्याह को न रोक सका और न ही जिसने जाति-बहिष्कृत किया, उसे भारत सुधा पत्र द्वारा यह कहकर ‘छेड़ा’ जा रहा था कि कायस्थ समाज की दूसरी सभी विधवाएँ भी अब शादी करेंगी क्योंकि अब तो यह समुदाय इसकी आज्ञा दे रहा है। वहीं सोल्जर हरदेवी के लंदन जाने पर तंज कस रहा है। ताज़्ज़ुब है कि इतनी ओछी बातें सार्वजनिक मंचों और अख़बारों के रास्ते हुआ करती थीं। इसी तरह की बहसों का ज़िक्र सच्चिदानंद सिन्हा भी कर रहे थे जब उन्होंने 1906 में लिखा :

लगभग पंद्रह वर्ष पहले, जब यह घोषणा की गई कि श्री रोशन लाल, बैरिस्टर-एट-लॉ, ने श्रीमती हरदेवी से विवाह किया है—जो कि लाहौर के प्रतिष्ठित इंजीनियर, स्वर्गीय राय बहादुर कन्हैयालाल की पुत्री हैं—तो इस समाचार ने विशेष रूप से उत्तर भारत के हिंदू समुदाय और विशेषकर कायस्थ समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह ख़बर मानो एक बम गिरने की तरह आई और पूरे समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा हो गया।

यहाँ तक कि वे लोग भी, जो दिल ही दिल में इस विवाह को सही मानते थे, परिस्थितियों के दबाव के चलते श्री रोशन लाल की निंदा करने के लिए मजबूर थे। बाँकीपुर के कायस्थ गजट के दिवंगत संचालक—जो कि उदार विचारों वाले और प्रगतिशील व्यक्ति थे—उन्होंने भी श्री रोशनलाल के ख़िलाफ़ ज़ोरदार बहस छेड़ दी थी।

यों तो बेली द्वारा ‘जाति-बहिष्करण’ की कल्पना कर लेना एक मामूली भूल होती अगर वे इसके सहारे उन्नीसवीं शताब्दी के हिंदी लोकवृत्त में ‘जाति-बहिष्करण’ को एक नियम के तौर पर न देख रहे होते। ऐसे में, उनके यह निष्कर्ष हिंदी लोकवृत्त की जो छवि निर्मित करते हैं उनके दोबारा परीक्षण की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह लोकवृत्त रूढ़िवादी विचारों से संचालित था और नई तरह की क्रांतिकारी बातों को प्रोत्साहित कम ही किया जाता था। ख़ासकर इस तरह के सार्वजनिक संदेश देने वाले विधवा विवाह की। उसमें भी ऐसा विवाह जिसका निर्णय विधवा ख़ुद ही ले रही हो।

किंतु विरोध या आलोचना करने और बहिष्कार में फ़र्क़ है। शिकायतों के बाद भी इस दंपती का समाज में स्वीकृत और सम्मानित बने रहना, बदल रहे हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र की साक्षी देता है। यह बदल रही दुनिया रोशन लाल और हरदेवी की दुनिया थी। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे कितने ही आत्मीय मित्र इलाहाबाद की इस अल्पकालिक गृहस्थी में इन्हें मिले जो आजीवन हरदेवी की पत्रिका और उनके प्रयासों के साथ खड़े रहे। हरदेवी और रोशन लाल न सिर्फ़ कायस्थ जाति में बने रहे बल्कि केवल अपना विवाह करके ही नहीं रुक गए, आगे भी इस तरह के विवाहों को कराते रहे। सिन्हा जिनका अपना विवाह हरदेवी की भतीजी से इस विवाह के चौथे वर्ष हुआ था इसी ख़बर में आगे लिखते हैं :

लेकिन तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इन पंद्रह वर्षों में कायस्थ समुदाय में लगभग दर्जन-भर विधवा-विवाह संपन्न हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनमानस इस विषय से परिचित और काफ़ी हद तक सहज भी हो चुका है। इसका विरोध अब काफ़ी कम हो गया है, और यह विचार इतना प्रबल हो गया है कि इसे अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होने लगा है। नीचे हम जिस विवाह का वर्णन प्रकाशित कर रहे हैं, वह हाल ही में श्री रोशनलाल की भतीजी—उनके छोटे भाई मुंशी रामचंद्र लाल की पुत्री—का है। यह विवरण निस्संदेह इस समीक्षा के पाठकों को बड़ी रुचि और प्रसन्नता के साथ पढ़ने को मिलेगा।

हिन्दी की दुनिया में आ रही इस प्रगतिशीलता को मज़बूती से रेखांकित किए जाने की ज़रूरत है। बेली द्वारा ख़बरों के आधे-अधूरे और पूर्वाग्रह-आधारित पाठ से उनके शोध में हिंदी क्षेत्र में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव को न सिर्फ़ दर्ज न किया जा सका, बल्कि इतने बड़े इतिहासकार के निष्कर्ष पर विश्वास करने की हमारी परंपरा ने बेली के इन निष्कर्षों को दूसरी व्याख्याओं पर भी प्रभाव डालने की अनुमति दे दी।

समाज में हमेशा ही वर्चस्वशाली तत्त्वों और बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे प्रगतिशील तत्त्वों के बीच रस्साकशी होती रहती है। प्रतिबद्ध इतिहासकार का कार्य जितना वर्चस्व की संरचनाओं को चिह्नित करना है उतना ही प्रगतिशीलता की विजय के इन छोटे-छोटे अवसरों को रेखांकित करना भी। यह रेखांकन ही तो बदलाव की क्रमश: आगे बढ़ रही प्रक्रिया को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन एकाएक नहीं आता। हरदेवी के विवाह के बाद मचे शोर-शराबे के बावजूद भी उनका नेतृत्व की जगहों पर बने रहना, इसी क्रमश: और धीमी गति से हो रहे परिवर्तन के इतिहास को चिह्नित करता है।

दरअसल जिस प्रसंग में इसकी चर्चा की गई है, वहाँ बेली एक सूची जैसी बना रहे हैं कि कैसे इलाहाबाद में लोग जाति-बहिष्कृत किए जाते थे। इससे अगले ही विवरण में वे शिरीष चंद्र बसु के जात-बाहर किए जाने की चर्चा करते हैं जिसकी तथ्यता हमने नहीं जाँची है लेकिन इस पद्धति के दोषों को देख पा रहे हैं। जब एक निष्कर्ष लेकर हम अभिलेखों में जाते हैं और उसकी पुष्टि करने वाली सूचना के मिलते ही अगले उदाहरण की तलाश करने लग जाते हैं, बिना उस सूचना के परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझे तब शोध की प्रामाणिकता इसी तरह संदिग्ध होने लगती है।

इलाहाबाद के दिन—नेशनल सोशल कांफ्रेंस में हरदेवी

अब हम दो ऐसे इतिहासकारों के सहारे हरदेवी की चर्चा करेंगे जिन्हें यह नहीं पता था कि हरदेवी हैं कौन लेकिन अपने शोध के संदर्भ में जब उन्होंने देश के शीर्ष राष्ट्रवादी नेताओं के यहाँ हरदेवी का उल्लेख पढ़ा और उनको हरदेवी के भाषण से चमत्कृत होते देखा तो इसे अपनी किताबों में दर्ज कर लिया। इनमें से एक हैं एलेना वाल्डामेरी, जिन्होंने हरदेवी का ज़िक्र गोपाल कृष्ण गोखले पर चर्चा करते हुए किया और दूसरी हैं पारमिला वी. राव, जिनका शोध बाल गंगाधर तिलक पर है। एलेना वाल्डामेरी ने हरदेवी की चर्चा इन शब्दों में की है :

1893 में गोखले ने अपने एक लेख में साथी समाज सुधारकों से आग्रह किया कि वे लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करें। इस लेख में उन्होंने हरदेवी नामक एक स्त्री के योगदान की प्रशंसा की है, जिन्होंने 1892 के इलाहाबाद में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में स्त्री शिक्षा का पक्ष रखा था। उन्होंने उसके बारे में लिखा कि ‘इतनी बड़ी सभा को संबोधित करती हुई एक हिंदू स्त्री को देखना एक प्रेरणादायक दृश्य था।’

पारमिला वी. राव तिलक के स्त्री-विरोधी प्रयासों की चर्चा करने के क्रम में कुछ उद्धरणों को देते हुए ‘किसी हरदेवी’ का उल्लेख करती हैं। यह चर्चा इतनी रोचक है कि हम इसके एक हिस्से को यहाँ देते हैं। वे लिखती हैं—

तिलक ने सुधारकों पर आरोप लगाया कि वे “जाति की शक्ति को धीरे-धीरे शासकों के हाथों में सौंप रहे हैं।” तिलक ने घोषणा की, “सुधारक जाति की हत्या कर रहे हैं और इसके साथ ही राष्ट्र की जीवंतता को भी ख़त्म कर रहे हैं।” तिलक के अनुसार, स्त्रियों और ग़ैर-ब्राह्मणों को शिक्षा हासिल करने की अनुमति देकर सुधारकों ने ‘हिंदू राष्ट्रीयता’ को नष्ट कर दिया है।

“यह हमारे सामाजिक सुधार और महिलाओं की मुक्ति के प्रति उत्साह पर एक दुखद टिप्पणी है… क्या आज के समय में लड़कियों के हाई स्कूल खोलने की कोई ज़रूरत है, ख़ासकर ‘पूना इंस्टीट्यूशन’ की? इस बात पर अभी भी काफी बहस है कि क्या हमारी स्त्रियों को अंग्रेजी और दूसरे सजावटी विषय पढ़ाए जाने चाहिए या नहीं; फिर सरकार क्यों एक ऐसी संस्था को सहायता देती है जो ख़ास इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई हो?… जिस चीज़ की तत्काल आवश्यकता है, वह है लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय, जो उन्हें घरेलू जीवन में काम आने वाला ज्ञान दे सकें… अंग्रेजी सीखकर तो यह लड़कियाँ अपने पतियों पर एक मुर्दा बोझ (dead weight) बन जाएँगी।” (22 मार्च, 1891 के मराठा में तिलक का लेख)

तिलक द्वारा स्त्रियों को अधीन बनाए रखने के लिए किए गए लगातार प्रयासों की सुधारकों, विशेष रूप से आगरकर ने कड़ी आलोचना की। 1893 के सोशल कांफ्रेंस में किसी हरदेवी ने भाषण दिया था, जिसमें महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया। आगरकर के लिए, इतनी बड़ी सभा को संबोधित करती एक हिंदू महिला को देखना एक प्रेरणादायक दृश्य था।

उपरोक्त दोनों प्रसंगों में उल्लिखित ‘एक हरदेवी’ या ‘किसी हरदेवी’ का यह चर्चित भाषण जिसकी प्रशंसा दूसरों ने भी की थी लेकिन जो कहीं भी नहीं मिलता था, उसका एक हिस्सा मूल भाषा में हम नीचे देते हैं। पंद्रह पन्नों का यह अंग्रेजी भाषण खोजने में हमारी सहायता फ़्रेंचेस्का ऑर्सिनी ने की जिन्होंने इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के सौजन्य से हमें उपलब्ध कराया है। हरदेवी के इस भाषण की शुरुआत का एक हिस्सा नीचे देते हैं। इसका आत्मविश्वासपूर्ण स्वर देखिए जो हरदेवी के व्यक्तित्व को उस सुदूर इतिहास से खींचकर वर्तमान पाठक के सम्मुख जीवंत कर देता है :

…It is not my object here, to point out the miserable condition of women in India nor I wish to enlist your sympathies, with the tales of their woe. My present object is simply to address you so far as your own interest apart from the misery or happiness of woman in India is concerned. As you expect and believe that the grant of your rights by the British Government will beget mutual confidence between the rulers and the ruled and thus make India better and happier, the very same consideration I urge upon your attention, that your justice towards woman of India in general and your liberal treatment of your female relations in particular will promote your domestic happiness and comfort, and make you strong people; for in my humble opinion all your efforts are vain and fruitless, unless you find fit helpmates in your respective homes to cheer you on, to encourage you, to advise you and to sympathise and cooperate with you in all your undertakings. No country ever gained the summit of greatness unless its females were granted fair rights and privileges with man…

यह भाषण दो खंडों में है जिसका दूसरा हिस्सा हिंदी भाषा में “स्त्रियों पै सामाजिक अन्याय” के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसकी विस्तृत चर्चा हम अपने पिछले लेख में कर चुके हैं। जो अपने तमाम तर्कों और उदाहरणों की समानता के साथ सीमंतनी उपदेश का ही एक शांत-संयत रूप है। ऊपर प्रसंगवश आई तिलक की चर्चा उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सुधारक राष्ट्रवादियों और रूढ़िवादी राष्ट्रवादियों में चल रहे संघर्ष के बीच हरदेवी को सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्त्वपूर्ण कर्ता (प्लेयर) के रूप में अवस्थित करती है।

ये वही हरदेवी हैं जिन्होंने बाद में ‘तिलक के मुकदमे’ पर स्त्रियों की एक सभा बुलाई तो गुप्तचर विभाग के कान खड़े हो गए थे और 1908 में गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में हरदेवी का ज़िक्र करते हुए लिखा था—“पंजाब की महिलाओं ने राजनीति में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेना शुरू कर दिया है। जैसाकि अनुमान किया जा सकता है नेतृत्व सँभाला है सरला देवी तथा रोशनलाल की पत्नी ने जो तिलक के नुक़सान पर शोक प्रकट करने के लिए संगठित भारतीय स्त्रियों की एक सभा की सेक्रेटरी नियुक्त की गई है।”

यह दिखलाता है कि हरदेवी की केवल एक पहचान नहीं थी और न उनका अध्ययन एक फ़्रेम में—स्त्री, राष्ट्रवादी, नारीवादी या पुनरुत्थानवादी के रूप में किया जाना चाहिए। हम जान रहे हैं कि शिक्षा को हरदेवी स्त्रियों की मुक्ति के साधन के रूप में देखती थीं, हम आज इस समझ की आलोचना भले शिक्षा को वर्चस्व के साधन के रूप में देखते हुए कर लें किंतु उन्नीसवीं सदी का यथार्थ वे हमसे बेहतर समझ रही थीं। स्त्रियों की यह शिक्षा कहीं रूढ़िवादी पुरुष अपने हाथ में लेकर उनका स्थायी नुक़सान न कर दें, इसके ख़िलाफ़ वे आजीवन लड़ती रही थीं।

पारमिला राव का अध्ययन दिखाता है कि किस तरह तिलक स्त्रियों की समानता संबंधी इस मिशन के पूरी तरह से विराेध में खड़े थे। उनसे पहले रमाबाई के अध्येता भी यह दिखा चुके हैं कि उन्होंने रमाबाई के स्कूल को लेकर कितने दुष्प्रचार और हमले अपने अख़बार के ज़रिए किए थे। अपने जीवन के लक्ष्यों के सामने खड़े व्यक्ति के लिए भी हर तरह के द्वेष से मुक्त होना और उसके दुःख में उसकी सहायता के लिए साम्राज्यवादी शासन की आँखों में चढ़ जाना हरदेवी के व्यक्तित्व के बेहद उदात्त पक्ष को सामने रखता है। ऐसा गुण जो गांधी के आगमन से पहले भारतीय राजनीति में सम्भवत: नहीं देखा गया था।

हरदेवी की यह प्रभावी सार्वजनिक उपस्थिति प्रमाण है कि स्त्रियों का घरेलू क्षेत्र से संबद्ध होना इतिहासकारों द्वारा रचे गए एक आलस भरे मिथक से अधिक कुछ नहीं। यह सत्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अपने लेखन या एक्टिविज़्म के रास्ते मौजूद स्त्रियों की गिनती की जा सकती थी लेकिन इससे जो मौजूद थीं और इसी लोकवृत्त में स्त्रियों का एक प्रतिलोकवृत्त रचती हुई सार्वजनिक नीतियों और बहसों पर असर डाल रही थीं, इस आधार पर उनके होने से आँखें तो नहीं मूँदी जा सकतीं कि उनकी संख्या पुरुषों से बहुत कम थी। ध्यान रहे वे इतनी कम भी न थीं। हरदेवी की पत्रिका देखकर इसका पता चल जाता है।

रोशन लाल और हरदेवी का मानस-शिशु : इंडियन गर्ल्स हाई स्कूल, इलाहाबाद

एक विद्यालय, जिसका नाम है ‘इंडियन गर्ल्ज़ हाई स्कूल’ इलाहाबाद में खुला है, मिस्टर रोशन लाल जिसके सेक्रेटरी हैं। पहली फ़रवरी को खोले गए इस विद्यालय में अभी से 102 हिंदुस्तानी और बंगाली लड़कियाँ दाखिल हो चुकी हैं।

रोशन लाल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इलाहाबाद में अमेरिकी ज़नाना मिशन की गतिविधियों पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वह शहर में भारतीय कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना के प्रमुख प्रेरक थे। इस उच्च विद्यालय के माध्यम से रोशन लाल का संपर्क सुरेश चंद्र बसु से हुआ, जो एक बंगाली और सामाजिक सुधारक थे। सुरेश चंद्र बसु का संबंध लाहौर हिंदू सभा और आर्य समाज से भी था।

इनमें से पहला उद्धरण द इंडियन मैगज़ीन (न. 210. जून, 1888) में प्रकाशित इस विद्यालय के खोले जाने की ख़बर है और दूसरा, बेली के उपरोक्त शोध से। रोशन लाल और हरदेवी जैसे तमाम संघर्षशील व्यक्तियों का इतिहास किस तरह इतिहासकारों ने ही मिटाया है, अगला वाक़या इससे संबंधित है।

ऊपर जिस विद्यालय की सूचना दी गई है वह अकेले रोशन लाल का सपना नहीं रहा होगा। हरदेवी का भी निश्चित रूप से इससे संबंध था और इसीलिए उस वक़्त के इलाहाबादी इसे इसी रूप में याद कर रहे थे। हरदेवी जो लाहौर से इलाहाबाद आकर रह रही थीं और पत्रिका निकाल रही थीं, उन्हें लोगों ने आँखों से इस विद्यालय के संचालन से संबद्ध देखा होगा। बालकृष्ण भट्ट जितनी सहजता से उपरोक्त जलसे में हरदेवी के भाषण की चर्चा कर रहे थे, उससे स्पष्ट दिखता है कि वे किसी बड़ी विदित स्त्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसी स्त्री जो उसी समाज का एक हिस्सा है।

आख़िर यह कैसे संभव हो सकता है कि जो स्त्री स्त्रियों की शिक्षा के लिए इतनी मुहिम चला रही हो, किताबें और लेख लिख रही हो, उसका मित्र और भावी पति एक स्कूल खोले, उस शहर में एक भारतीय द्वारा खोला गया लड़कियों का पहला स्कूल, उसके बाद वह ख़ुद पहली बार उस शहर में बसने गई हो, लोगों को बाद में भी इसकी याद हो और हम उसकी भूमिका को एक प्रत्यक्ष लिखित साक्ष्य के अभाव में दर्ज न करें? हम रोशन लाल के इस कन्या हाई स्कूल के प्रयास को उसी तरह उनके और हरदेवी के संयुक्त प्रयास के रूप में देखने के समर्थक हैं जैसे नीचे आने वाले उद्धरण में इलाहाबाद के लोग देखते थे। निश्चित रूप से रोशन लाल ने यह स्कूल हरदेवी के साथ मशविरा करके ही खोला होगा। जो उपरोक्त उद्धृत ख़बर के अनुसार हरदेवी के भारत लौटने से कुछ माह पहले खुला था।

जिस विद्यालय और भारत भगिनी पत्रिका की नई शुरुआत करती हुईं वे इलाहाबाद जाकर बसी होंगी, जिसके दृश्य उस दौर के लोगों की स्मृतियों में अंकित हो गए। लोगों की याददाश्त पर भी भरोसा न करें, तो एक खोयी हुई स्त्री का इतिहास फिर कैसे लिखा जाए? हरदेवी तो खोई भी नहीं, जान-बूझ कर उपेक्षित और गुम की गई हैं। अगर कोई कहानी, कोई किंवदंती उन्हें किसी प्रयास का श्रेय देती हुई बची है, तो हमारे पास उसे ख़ारिज करने की कोई वजह नहीं। हरदेवी कोई भारतेंदु या शिरीष चंद्र बसु तो थीं नहीं कि इस पितृसत्तात्मक समाज में लोग उन्हें यों ही किसी इतने बड़े ‘इनिशिएटिव’ का श्रेय देने के लिए अफ़वाह उड़ा देते।

हरदेवी और दूसरी स्त्रियों का जीवन तो इससे उलट कहानी कहता है जहाँ इस तरह की अफ़वाहें तो उनकी कहानी को विस्थापित करने के काम आया करती हैं। कुछ तो याददाश्त, थोड़ी तो सच्चाई शेष रही होगी जो उनके संघर्ष की यह याद मिटती नहीं थीं, जिससे खीझकर शिरीष चंद्र बसु के जीवनीकार फणींद्रनाथ बसु यह लिखते हैं :

भारत में कितने आराम से अफ़वाह फैलाई जा सकती है और कहानियाँ तथ्यों की जगह ले लेती हैं, इसे उन विशिष्ट लोगों की राय में देखा जा सकता है जो मान कर चल रहे हैं कि इंडियन गर्ल्स फ्री हाई स्कूल शिरीष चंद्र ने नहीं खोला था, बल्कि मिस्टर रोशन लाल, बैरिस्टर ऐट लॉ और उनकी पत्नी ने खोला था। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यह विद्यालय 1 जनवरी, 1888 को खुला था, जब रोशन लाल की राय बहादुर कन्हैयालाल, लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की विधवा बेटी, और दिवंगत लाला सेवा राम, बैरिस्टर ऐट लॉ, की बहिन से शादी नहीं हुई थी। यह दूसरा (सेवा राम) शिरीष का सहपाठी था और जब तक जीवित रहा, उनका मित्र रहा। वह बार की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया तो अपनी विधवा बहन को साथ लेता गया। मिस्टर रोशन लाल उनसे पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और, वहाँ वे सेवा राम की बहन के प्रेम में पड़ गए, जिससे उन्होंने इलाहाबाद में हाई कोर्ट के वकील के रूप में बसने के कुछ समय बाद विवाह किया। उनका इस स्कूल की स्थापना में कोई हाथ नहीं था, जिसे उन्होंने कुछ समय बाद जाकर जॉइन किया था और बाद में जाकर इसके सेक्रेटरी भी बने रहे, तब तक, जब तक वे इलाहाबाद में वकालत करते रहे।

अफ़वाह कैसे फैलाई जाती है और किस तरह तथ्यों की जगह गल्प को दे दी जाती है उपरोक्त उद्धरण इसका प्रतिनिधि नमूना है। 1932 में, जिस साल अन्य लोग रोशन लाल की मृत्यु पर संस्मरण और श्रद्धांजलि लिख रहे थे और उनके किए हुए काम याद कर रहे थे, यह लेखक उनके योगदान को झुठला रहा था।

अगर हमें यह छोटी-सी ख़बर इंडियन मैगज़ीन में न मिलती या बेली इसका ज़िक्र न करते तो हम कभी जान भी न पाते कि जिस विद्यालय की स्थापना रोशन लाल ने की और निश्चित रूप से हरदेवी जिसकी इतनी सक्रिय सदस्य रही होंगी कि देखने वालों ने समझ लिया कि यह लड़कियों का हाई स्कूल इन दोनों ने मिलकर खोला है, वह किसका प्रयास है।

यह जीवनी लेखक दिलचस्प इस लिहाज़ से है कि न केवल वह तथ्यों को मरोड़ते हुए अफ़वाह रच रहा है, वह अफ़वाह काम कैसे करती है, उसकी प्रक्रिया भी बता रहा है। अव्वल तो स्कूल का नाम इन्होंने ग़लत लिखा है। दूसरे स्कूल का प्रारम्भ किस तारीख़ को हुआ इसका भी इनको कोई ज्ञान नहीं है। तीसरे, रोशन लाल द्वारा खोले गए इस विद्यालय की लिखित सूचना अख़बार में छपी थी। यह ख़ुद भी मान रहे हैं कि रोशन लाल ही इसके सेक्रेटरी थे।

अख़बार ने भी अपनी ख़बर में बस रोशन लाल का ही नाम लिया था जिसे इस चर्चा की शुरुआत में ही हमने उद्धृत किया है। इससे यह तो साफ़ है कि यह अफ़वाह नहीं है, पक्की ख़बर है। इसके बाद भी अगर यह जीवनीकार इन सूचनाओं को निरर्थक समझकर और लोगों की याददाश्त को भी ग़लत बता कर, बिना किसी साक्ष्य के इसे मानने से इंकार कर रहा हो, तो कम से कम स्त्री इतिहास के संदर्भ में उस पर ठहर कर बात की जानी चाहिए।

यह उद्धरण जिस बहस और सूक्तिवाक्य के साथ शुरू होता है, अगर बहस के इरादे से वही शब्दावली उधार ली जाए, तो ‘तथ्य’ के सामने है वह ‘कहानी’ जो यह बसु जी सुना रहे हैं। (यदि कहानी इतनी ही अवांछित है।) केवल इस आधार पर कि यह स्कूल शिरीष बसु के घर में खोला गया, यह रोशन लाल से असंबद्ध हो जाएगा। ऐसा हुआ हो इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है।

इतिहास-लेखन की एक विधा के रूप में किसी की जीवनी लिखने का विचार करते वक़्त, यही पहली बाधा सामने आती है। जिसके जीवन को दर्ज करने (या कई बार खोजने और पुनर्रचित करने) की श्रमसाध्य प्रक्रिया में हम रमते हैं, उसके प्रति तटस्थ कैसे हुआ जाए। इतिहास के वेग में इस विधा का वही शोध बचा रहता है, जिसमें प्रामाणिकता हो और जिसमें नायक-पूजा का मोह त्यागकर एक न्यूनतम वस्तुनिष्ठता बनाए रखी जाए। प्रतिबद्ध इतिहासकार ज़रूरत पड़ने पर अपने विषय के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन निराधार पक्षपात से बचते हैं।

एक इतिहासकार के रूप में बसु जी ने जिस औज़ार का इस्तेमाल किया है, वह है एक प्रेम करने वाली विधवा और उसके प्रेमी का चरित्र-हनन और इसी के सहारे उनके संघर्षों का श्रेय किसी अन्य को देने की कोशिश। हरदेवी और रोशनलाल के साझा प्रयास के रूप में इस विद्यालय को देखने के लिए उनके विवाह का सिद्ध होना किस तर्क से ज़रूरी है? हरदेवी तो लंदन में थीं, यहाँ उनकी किताबें कौन छपवा रहा था? उनकी किताबें इससे पहले भी किसी ने छपवायी ही होंगी, वे हर जगह मौजूद तो नहीं थीं। बसु जी जिस तरह की तर्कशैली अपना रहे हैं वह स्त्रियों का इतिहास लिखने में काम नहीं आती, उन्हें मिटाने में आती हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण और उपेक्षित संपर्क सूत्र इस सारे उपक्रम में सेवाराम हैं, वह जो अकाल मृत्यु के कारण इस चर्चा में बस परछाईं की तरह हैं। उनके लेखन पर अलग से कभी ज़रूर बात की जाएगी। वह सेवाराम जो शिरीष चंद्र के सहपाठी थे, रोशनलाल के मित्र और हरदेवी के भाई और जो हरदेवी के सार्वजनिक जीवन के लगातार सहयोगी रहे। जब रमाबाई ने विधवाओं का रिहायशी स्कूल खोला तो उसी वक़्त हरदेवी से भी ऐसा करने की माँग होने लगी। निश्चय ही हरदेवी ने उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश रोशन लाल के इस स्कूल के ज़रिए की होगी। जब उत्तर प्रदेश के रूढ़िवादी लोगों ने उन्हें बसने नहीं दिया, तब कहीं एक दशक बाद वे 1902 में लाहौर में ‘नारी शिल्पालय’ खोल सकीं।

दुखद है कि संघर्षों का इतिहास इतनी आसानी से मिटाया जाता रहा। जिस प्रयास का प्रमाण बाक़ायदा अख़बारों में छपी ख़बर हो और जिसमें विद्यालय खोलने वालों में केवल एक नाम ही प्रमुखता से लिखा जाए—रोशन लाल। क्या विडंबना है कि उसे भी सिद्ध करने की आवश्यकता हो जाए। दरअसल, लोगों की याददाश्त दुरुस्त करने के नाम पर लोगों की याददाश्त बदलने का काम इसी तरह का लेखन करता रहा है। हरदेवी को लेकर इस शोध के दौरान जितनी लंबी सूची तथ्यों की है, लगभग उतनी ही लंबी सूची अफ़वाहों की भी। आज भी वह विद्यालय है लेकिन उसे खुलवाने वाली हरदेवी और खोलने वाले रोशनलाल का नाम नहीं है। हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र के इतने महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों का श्रेय भी उनका नहीं है। अपना इतिहास सुरक्षित करने की बजाय हिंदी के इतिहासकार कुछ पाँच-सात महापुरुषों की वंदना और निंदा में ही लगे रहे। कुछ ने इसी के सहारे नवजागरण सिद्ध कर लेना चाहा और कुछ ने कहा कि हिंदी क्षेत्र में अव्वल तो कोई नवजागरण हुआ नहीं और हुआ तो बंगालियों, अंग्रेजों या गुजरातियों की कृपा से। इलाहाबाद में रहते हुए विवेकानंद मार्ग पर जिस दीन-हीन सरकारी इंटर कालेज को मैंने कभी देखा था, संभवतः यह वही है। कहाँ जानती थी कि उसे खुलवाने और चलाने में एक स्त्री का हाथ होगा, ‘हिन्दी स्त्री’ का।

[आलोचना अंक-78 में प्रकाशित]