वे ढाका के अनमने से दिन थे। बंद दरवाज़े-सा बंद जीवन। न कोई दस्तक, न कोई पुकार। सुबह थोड़ी कम सुबह होती। उसका मिज़ाज ग़ायब रहता। दोपहर बहुत ज़्यादा दोपहर होती थीं— नीरस, अंतहीन दहकती, कुतरती! बाहर कुत्ता रोता था भीतर मैं। उदासी की चादर में लिपटी स्याह काली रात बड़ी और नींद छोटी होती थी। न ढले, न बीते, न रीते। कोलकाता में थी तो दोपहर कभी इतनी एकाकी न थी पर ढाका की दोपहर ने मुझे एकदम हताश और एकाकी बना छोड़ा था और उस पर कोरोना का क़हर! कुछ बड़े पेड़ गिर गए थे, उनका ख़ालीपन भी मन पर पसरा हुआ था।

‘हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद’… मेरा देश पुकारता था मुझे। पर हर पुकार का जवाब तो नहीं होता न! काश! मन का भी होता कोई घर जहाँ सँभालकर रख पाती इसे। बेघर मन हर रात स्वप्न देखता कि मैं जी-भर बतिया रही हूँ, सचमुच के इंसानों से। दिन-भर पीछा न छोड़ता वो मीठा-सा स्वप्न। पर परदेश में कौन बैठा था मुझसे बतियाने को। दिल बहलाने को। कल पूरे दिन मैं सिर्फ़ दस शब्द गिनती के बोली थी। आज तो अभी तक खाता-भर खुला है। मैं बुद्ध के पास गई, कविता के पास गई, कहानियों के पास गई, लोककथाओं के पास गई, यहाँ तक कि परिंदों के पास भी गई पर सबने मायूस लौटा दिया।

ऐसे विकट समय एक अलसाई उनींदी दोपहर में मंदिर की घंटियों-सी एक मिली-जुली हँसी की आवाज़ गूँजी। क्या यह स्वप्न था? मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर वह यथार्थ था। कुछ आगे बढ़ी तो जैसे बादलों से झाँकने लगा था चाँद! जैसे सूखी डाल पर फूट आई हो कोई कोंपल!

गेहूँ की फसल-सी इठलातीं वे दो युवतियाँ थीं। हरी मिर्च-सी फ़ातिमा, भोर की हवा-सी सात्विक रुक्साना। दोनों हमारी सेविकाएँ थीं। चौके के पास के खुले आँगन में दरी बिछाकर गप्पें मार रही थीं और जाने किस बात पर यूँ खिलखिला रही थीं जैसे यह खिल-खिल उनकी आत्मा से फूट रही हो। अकेलेपन की मारी मैं मुग्ध थी उनकी हँसी और उनकी खिल-खिल पर!

उन दिनों रमज़ान चल रहा था। रमज़ान के साथ कोरोना की जानलेवा लहर का प्रकोप भी। इस लहर के बाद हमारी चेतना में सिर्फ़ एक चीज़ टँगी रह गई थी—मौत और मौत! ज़िंदगी के सारे सुन्दर पाठ हमारी चेतना से जैसे धुल-पुँछ गए थे। अमूमन तो कोई मिलता ही न था पर भूले-भटके कोई मिल भी जाता तो बात होती कोरोना और सिर्फ़ कोरोना की। हम भूल गए थे कि इसी संसार में कुछ सुन्दर भी है, अनमोल भी है, चाँद सितारे भी हैं। हँसी और गुलमोहर भी हैं।

यूँ देखा जाए तो मैं अभी तक कोरोना से बची हुई थी, पर सच पूछा जाए तो मैं भी कहाँ बची हुई थी! दिन-भर चील की तरह मँडराती बुरी ख़बरों और मौत की छाया में जीना भी क्या जीना था! आज यह कल वो, अब किसकी बारी? पर शाम की तरंग में पूरी ख़ुशमिजाज़ी के साथ वे दोनों जी रही थीं। सचमुच। उस गंधहीन, संवादहीन और स्वादहीन समय में ऐसी हँसी और खिलखिलाहट? विरल ही थी। जब सबकुछ बेआवाज़ हो जाए तो इंसानी आवाज़ कितना सकून देती है। उन पलों में उनकी बतकहियाँ पल-पल मुझे जैसे पुकारती थीं! काश! मैं भी उनमें शामिल हो पाती। आख़िर कोई कब तक ख़ुद को सूखे पत्तों की तरह हवाओं के हवाले करे?

उनमें जैसे कोरोना का कोई डर ही नहीं था। वे एकदम मुक्तात्मा थीं। पर मेरी मुश्किल थी कि मैं उनकी बॉस थी। मैं बॉस और सेविका के रिश्तों की परतें छीलकर उनकी महफ़िल में घुसी भी, अपना तापमान उनके बराबर रखा भी लेकिन मेरे घुसते ही कोई छाया जैसे उनके चेहरे से गुज़रती। पत्ते खड़कते। हवा रुक-रुककर बहने लगती। वे दोनों जैसे मेरी उपस्थिति से सजग हो उठतीं। मैं इस अंतर को महसूस कर पाती थी, शायद इसके पीछे एक कारण यह भी था कि उन दोनों मुस्लिमों के बीच मैं इकलौती हिंदू थी। लेकिन एकला चलो रे से मैं परेशान हो गई थी। मुझे जो टीम मिली थी, मैच मुझे तो उसी टीम के सहारे जीतना था। फ़िलहाल जो भी था उसी पानी में मछलियों की तरह घुल-मिल जाना मेरे लिए मुक्ति की साँस थी। पेड़ से लिपटकर पेड़ को दुख सुनाने से तो कहीं अच्छा था कि ज़िन्दा लोगों के साथ दुख-सुख बाँटा जाए। दो-तीन दिनों की उनकी सूखी संगत के बाद मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मालिक-बॉस के अंतर का विंध्याचल सिमट जाए और हिंदू-मुस्लिम का भी। हम सब बस एक नौका पर सवार हो जाएँ। एक आइडिया भीतर कुलबुलाया कि तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक चीज़ हमारे बीच कॉमन थी—हमारा बंगालीपन और हर बंगाली के लिए अड्डेबाजी हवा-पानी जैसी होती है। बस एक चमकती दोपहर मैंने उनसे कहा कि हम सब लोग हर रोज़ एक-एक कहानी कहेंगे, अपने-अपने अनुभवों की, अपने अपने मुल्कों की।

वे ख़ुश हो गईं!

प्रस्ताव मेरा तो यह दायित्व भी मुझे ही सौंपा गया।

क्या सुनाऊँ! क्या सुनाऊँ?

मैंने पूछा क्या वे राम-सीता की कहानी जानती हैं? उन्हें सिर्फ़ इतना पता था कि राम एक राजा थे जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मुझे लगा यह अच्छा है, इसी बहाने उन्हें अपनी संस्कृति के प्रकाश-स्तम्भ के बारे में भी बता दूँगी और हमारी गोष्ठी मज़हबी रंगत पाने से भी बची रहेगी। मैंने उन्हें उस दिन भगवान् राम और सीता की कहानी सुना दी।

वे मंत्रमुग्ध!

मैंने उन्हें राम-सीता की तस्वीर भी दिखाई! तस्वीर देखकर ख़ुश होने की बजाय रुक्साना की आँखें सिकुड़ गईं। उसने झिझकते हुए पूछा मुझसे,

—एक बात पूछूँ आंटी!

—हाँ-हाँ पूछो!

—आप बुरा तो नहीं मानेंगी! उसने अपनी सुरमा मढ़ी आँखें मुझ पर टिका दीं।

—नहीं, बिलकुल नहीं!

—आप लोग बुत को किस प्रकार पूज लेती हैं। तस्वीर में देखा कि आप लोगों ने बुतों को महँगे कपड़े और जेवर तक पहनाए हैं। मैंने आप लोगों के मंदिरों की तस्वीर भी देखी है। भजन, घंटियाँ और मोर मुकुट में सजे-धजे कृष्ण, गोपियों से बाँसुरी बजा-बजाकर रास रचाते कन्हैया, लाल जीभ से ख़ून टपकाती और मुंडमाल पहनी काली जी। हमें ताज्जुब होता है आपा कि आप लोग कैसे मूर्तियों से इतना प्यार कर पाती हैं? की कोरे (कैसे)? एटा कि कोरे होते पारे (ऐसा कैसे हो सकता है)? क्योंकि हमारे मज़हब में बुतपरस्ती गुनाह है। और इधर आपके भगवानों को देखो, जब तब सजे-धजे आते-जाते रहते हैं और एक हमारे अल्लाह मियाँ हैं, जाने किन गुफाओं कंदराओं में छिपे रहते हैं…

ज़रा लचक के साथ कहे गए इन शब्दों के साथ ही उनके चेहरे पर उच्चता और श्रेष्ठता के भाव छा गए। मैंने उनसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की थी इस कारण कुछ देर के लिए मेरी बोलती बंद हो गई। बहरहाल दाहिने कान के नीचे के हिस्से को खुजलाते हुए, हकलाते हुए किसी प्रकार जवाब दिया मैंने।

—हाँ! हमारे मज़हब में मूर्ति पूजा में लोगों का विश्वास है। हम मूर्तियों में भी प्राण-प्रतिष्ठा कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि मानो तो शंकर नहीं तो कंकर। मैंने तो ऐसी-ऐसी महिलाएँ देखी हैं जो गर्मियों में घंटों ठाकुर जी को हवा करती रहती हैं कि इतनी गर्मी में ठाकुर जी कैसे रहेंगे। अब सोचो जिन ठाकुर ने पूरी सृष्टि बनायी, चाँद -तारे बनाए, उनको गर्मी से क्या वह महिला बचा लेगी? लेकिन है लोगों का भोला विश्वास।

बाएँ गाल पर बैठे मच्छर को मच्छरमार ताली से मारते हुए मुँहफट फ़ातिमा ने पूछा—आपके भगवानों के लाखों करोड़ों के जेवर क्या कभी इंसानों के काम आते हैं?

—नहीं यार! हम भी चाहते हैं कि इस कोरोना संकट में ही कम से कम यह करोड़ों-अरबों की संपत्ति मानवता के काम लग जाए।

—आपके मंदिर दौलत का ख़ज़ाना होते हैं न!

—इसीलिए तो हमारे सोमनाथ के मंदिर को बार-बार लूटा गया। तल्ख़ी से बचने के लिए मैंने जानबूझकर किसी का नाम न लिया। पर समझदार फ़ातिमा जो कि नौवीं तक पढ़ी-लिखी भी थी, उसने इशारा

शायद समझ लिया था इसलिए मेरी बात पर दहला मारते हुए कहा।

—आंटी बुरा न मानें तो एक बात पूछूँ?

—हाँ-हाँ पूछो!

—मैंने सुना है कि आप लोगों के मंदिरों में छोटी जाति के हिंदुओं को घुसने नहीं दिया जाता है। छोटी जाति का छुआ पानी तक नहीं पीते। जबकि हमारी मस्जिदों में तो धनी-ग़रीब सभी एक पंक्ति में बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। हमारी ‘ज़कात’ की सोच भी बहुत मानवीय है। ज़कात मतलब—हर सच्चा और समृद्ध मुस्लिम अपनी आय का 2.5 हिस्सा ज़कात यानि मदरसा, यतीमख़ाने और ग़रीबों को दे—ऐसा पैग़ंबर मोहमद साहब का आदेश है।

बात सही थी लेकिन फिर भी मुझे उनके मुँह से सुनना अच्छा नहीं लगा। एक चीज़ और लक्ष्य की मैंने कि वह जब बोलती थी तो उसके मुँह, कान, नाक, आँखें …उसका पूरा शरीर बोलने लगता था। इससे उसका कहा और भी तीखा होकर चुभने लगता था। बहरहाल…मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सिक्सर मारा—

—आपके यहाँ भी तो महिलाओं को कहाँ मस्जिद में घुसने दिया जाता है? आपकी ज़कात की सोच चाहे मानवीय हो पर आपके यहाँ जो बलि प्रथा है वह भी तो कितनी हास्यास्पद है। जिससे कोई नेह-नाता नहीं उस मूक निरीह पशु की बलि? मेक्सिको की किसी आदिम जाति के कबीले में तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु के अलावा किसी और की बलि क़बूल ही नहीं की जाती है।

पल-भर के लिए फ़ातिमा की भवें उठीं, रुक्साना की आँखें मिचमिचाईं, मेरे ललाट पर सिलवटें उभरीं लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि हम थ्री इडियट्स ही ही हो हो कर हँस दिए। बिना एक दूसरे के विचारों को नीचा दिखाए। हमें ख़ुद ही पता नहीं चला कि कब मेरे भीतर का ओंकार अजान में बदल गया और कब उनकी अजान मेरे ओंकार में बदल गई।

एकाएक रुक्साना ने गाना शुरू कर दिया ‘आमार सोनार बांग्ला, आमी तोमाके भालो बासी…’

हम सब सप्तम स्वर में गाने लगे।

उन लम्हों हम दूसरे ही थे—लहरों पर चलने वाले! बादलों में उड़नेवाले!

जीवन की ओर मुड़ने वाले!

याद आया, इस्लाम में गाना-नाचना निषिद्ध है फिर भी ये पाँच वक़्ती नमाजी नाच भी रही थीं और गा भी रही थीं। मन हुआ पूछूँ, पर नहीं पूछा मैंने—इस लय-ताल को क्यों बेसुरा करना। पर जिस सूफ़ियाने इस्लाम के बारे में सुना था, शायद वह यही था।

बहरहाल कुछ तिलिस्म ऐसे होते हैं जो टूटकर भी नहीं टूटते। उनके लिए हिंदू और मेरे लिए इस्लाम का तिलिस्म कुछ ऐसा ही था। बुर्के में लिपटी औरत बचपन से ही मेरे लिए एक रहस्य और डर थी। जाने किसने कह दिया था कि ये औरतें बुर्के में बच्चों को छिपाकर ले जाती हैं। एक बार जब मेरी उम्र कोई दस-ग्यारह साल की रही होगी, माँ ने मुझे पास की दूकान से माचिस लाने को भेजा था। जैसे ही मैं घर लौटने को हुई कि मेरी नज़र एक काले बुर्केवाली पर पड़ी। मैं इतना डर गई कि पास के ही मकान में घुस गई और दरवाज़े की ओट से ऊँट की तरह गर्दन उचका उचकाकर देखती रही। थोड़ी देर बाद जब वह निकल गई तब मैं उस मकान से बाहर निकली। इतने सालों बाद भी यह तिलिस्म बरक़रार था। पहली बार इस तिलिस्म को मैंने तब महसूसा जब ढाका प्रवास की पहली गर्म सुबह घंटी बजने पर मैंने दरवाज़ा खोला और चौंक गई। मैंने ऊपर से नीचे तक बुरका और हिज़ाब में पर्दानशीं रुक्साना और फ़ातिमा को देखा। चश्मे के पीछे से झाँकती फ़ातिमा की दिप-दिप आँखें और निहायत सुरीले आवाज़ में—अस्लाम वालेकुम।

दूसरा तिलिस्म तब महसूसा जब मैंने एक बार फ़ातिमा को सुबह थोड़ा जल्दी आने को कहा, तो उसने मना कर दिया—मैं बिना फ़जर (सुबह की नमाज) अदा किये घर से नहीं निकलती आंटी। एक बार दोपहर में मैंने उसे किसी काम से आवाज़ लगाई, कोई जवाब न पाकर मैंने सर्वेंट क्वार्टर में झाँका। सर्वेंट क्वार्टर हमारे चौके से ही जुड़ा हुआ था तो मैंने देखा वह घुटनों के बल झुकी हुई थी, उसने मेरी आवाज़ सुन ली थी। नमाज़ से उठकर उसने बताया कि वह दोहर (दोपहर की नमाज़) अदा कर रही थी। फ़ातिमा सुबह की नमाज़ करके आती है। हर औसत मुस्लिम जहाँ तक संभव हो नमाज़ अदा करना अपना परम धार्मिक कर्तव्य मानता है। पहले नमाज़ फिर दुनिया के बाक़ी गोरखधंधे!

उस घटना के बाद मैंने समय नोट कर लिया था कि मुझे किन पाँच समय उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तब पहली बार मुझे पता चला कि दोहर के बाद असर (जिसका समय पौने चार के आसपास होता है) और उसके बाद मग़रिब (सूर्यास्त के पाँच मिनट बाद) की नमाज़ भी वह हर दिन अदा करती है।

मुझे पहली बार ताज्जुब हुआ कि क्या इस प्रकार समय देखकर ईश्वर के ध्यान में लीन हुआ जा सकता है। क्या यह यांत्रिक नहीं है? उस समय मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आज मैं उनसे इतना हिलमिल गई थी कि जो जी में आए पूछ सकती थी। मैंने पूछा भी। तो उनका जवाब था—ऐसा क़ुरान में कहा गया है। और जो पाँच वक़्त का नमाजी होता है उसे बहुत इज़्ज़त मिलती है।

फिर उन्होंने मुझे पैग़ंबर मोहम्मद की कहानी सुनाई और यह भी कि कैसे इनके यहाँ क़ुर्बानी शुरू हुई। कैसे बेटे की कुर्बानी बकरे की क़ुर्बानी में बदल गई। मेरी यादों में तैर गई इस बार की बकरीद। बाप रे! हम तो रह ही नहीं पाए। सप्ताह-भर पहले से अख़बार के मुख्य पृष्ठ पर क़ुर्बानी के लिए मिलने वाले जानवरों के विज्ञापन। मैं जिन रास्तों से निकलती वहाँ दुनिया-भर का जाम, हर नुक्कड़ पर गोरू छगालों की हाट। हर जगह गाय बकरी के विज्ञापन! हर ट्रक और थ्री व्हीलर पर जिरह के लिए लदी हुई बकरियाँ और गाएँ। पहली बार अहसास हुआ कि मुस्लिम देश में हूँ। एक भिन्न मज़हब वाले देश में हूँ। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे भी हो रहूँगी यहीं। पर वह हिम्मत जवाब दे गई जब घर के नुक्कड़ पर ही कई बकरियों को क़तार में बँधी देखा और रात-भर उनकी बाँय-बाँय सुनती रही। उसी दिन सुबह की उड़ान से हम सप्ताह-भर के लिए कोलकाता लौट गए थे। बहरहाल मैंने बिना ‘क्यों’, ‘कैसे’ के सुना यह सब। जानती थी कि उनसे मज़हब और मोहम्मद की बातें करना तनी हुई रस्सी पर चलना है। सबसे पहले तो मेरे घरवाले ही मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँगे। लेकिन तमाम हिचकियों के बावजूद भी देखते-देखते हमारी महफ़िल समय और सृष्टि के पार राम, कृष्ण, शिव शंकर और पैग़ंबर मोहम्मद, मक्का, हज और क़ुर्बानी के इर्द-गिर्द घूमती रही।

कभी हममें से कोई अतीत को आवाज़ देता तो कभी किसी का सपना हक़ीक़त से टकरा जाता।

हँसी-ख़ुशी के ये कुछ लम्हे हमारे भीतर एंटीबॉडी विकसित कर रहे थे जिनकी हमें उन दिनों सख़्त ज़रूरत थी।

कुछ दिनों बाद हम भगवान से उतरकर कर इंसानों पर आ गए। मिथकों और कल्पना से यथार्थ पर उतर आए। फ़ातिमा को कुछ टाका (रुपया) अग्रिम चाहिए थे। उसे गैस सिलिंडर ख़रीदना था। उसके और उसकी पड़ोसन के बीच साझा चूल्हा था। एक ही कुकिंग गैस और एक ही सिलिंडर दो पड़ौसियों के बीच। मैंने पूछा—

—तो क्या तुम लोगों का चौका भी साझा है?

—नहीं आंटी। हम लोगों के पास दो चूल्हे वाला गैस है। एक चूल्हा पड़ौसी के घर में एक चूल्हा हमारे घर में। बीच में जो दीवार थी न उसकी कुछ ईंटों को नीचे से हम लोगों ने हटा दिया।

—क्या बात है! मुंबई में मैंने एक साझा दूकान देखी थी, ऊपर पान की दूकान, नीचे चाय की दूकान और दोनों दुकानों के बीच में रेल के स्लिपर की तरह था हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। सही, परिस्थिति और मजबूरी जो न कराए, थोड़ा।

गैस सिलिंडर से शुरू हुई कहानी के तार-तार जुड़ गए फ़ातिमा की साँस-साँस में रचे-बचे उसके बचपन से। किशोरावस्था से। जाने कितनी कीलें कसके धँसी हुई थीं वहाँ। मैंने हल्की-सी दस्तक दी तो अपने ही प्रवाह में रोने गाने लगी वह,

—मदरसे में पढ़ रही थी आंटी और चौदह वर्ष की थी तब देखा था पहली बार सिलिंडर क्योंकि तब मेरा निकाह छब्बीस वर्षीय ज़ाहिर सुमैया से होने वाला था। मैंने उसकी एक झलक भर देखी थी। माशाअल्लाह! पहली झलक में बुरा नहीं लगा। नहीं आंटी अब्बू ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। वैसे पूछते तो भी मैं मना नहीं करती…

बोलते-बोलते चेहरे के भाव थोड़े कोमल हो गए उसके। मोबाइल में भूतपूर्व शौहर की तस्वीर भी दिखाई, तस्वीर पर एक निगाह खुद भी डाली और फिर चालू हो गई—

—क्योंकि वैसे भी बचपन में भी कोई मस्ती नहीं थी। बचपन तो बड़े लोगों का होता है न आंटी, हम तो शायद पैदा ही बड़े हुए। सबसे पहली याद आती है, घर में झाड़ू बुहारी कर रही हूँ और अब्बू दिखा रहे हैं कोने में पड़ा कचरा। इसलिए निकाह को लेकर मन में लोभ था। लगता था कि निकाह के बाद ढेर सारे नए कपड़ेमिलेंगे। दावत मिलेगी। उपहार मिलेंगे। मेरी एक सहेली थी उसका स्वामी रोज़ उसके लिए फूल लाता था। सुमैया मोबाइल कंपनी में काम करता था। पैसा भी अच्छा था। मैंने एक बार कहा ‘मेरे लिए फूल ला’, वह लाया भी। शादी का खुमार उतरा भी न था कि सुमैया सिंगापुर चला गया। जाते वक़्त दिलासे और स्वप्नों को मेरी आँखों में भर गया—तुम्हें जल्दी बुला लूँगा। दिन बीते, महीने और साल-दर-साल गुज़रते गए, जाने कितनी गुहारें मैंने पद्दो नदी (पद्मा नदी) से कीं, उससे फुसफुसाते, उसके साथ गुनगुनाते। जाने कितनी चिठ्ठी-पतियाँ उसमें छोड़ीं कि वे मेरे दिल की धड़कनों को, धड़कनों के संदेशों को उस तक पहुँचा दें, पर वह तो जेठ की तपती भूमि पर छोड़कर यूँ गया कि फिर लौटकर नहीं आया। बस कभी-कभार फ़ोन भर आता। पीछे से सास ने भी रंग बदल लिया। हिनहिनाना छोड़ किचकिचाना शुरू कर दिया था उन्होंने क्योंकि मैं भी उनके लिए अब उतरा हुआ गिलाफ हो गई थी। मेरी थाली में हर दिन दो चम्मच भात के साथ एक करछुल गाली भी परोस देती थी। उन्हीं दिनों उसने मेरा कमरा भी मुझसे ले लिया, मुझे चौके के भीतर सोने के लिए भेज दिया जहाँ मुझे पाँव मोड़कर सोना पड़ता था। मुझे तभी लगा कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। पर क्या? समझ नहीं पाई। समय निकलता रहा। ख़ाली होते ही मन को ठीक रखने के लिए मैं घर के बाहर की ख़ाली जमीन पर कुम्हड़े, बैंगन, करेला उगाती रही। चार वर्षों पोरे आमि जानते पेलाम। (मुझे तो पता भी चार वर्ष बाद चला) उसके किसी दोस्त से कि सिंगापुर में सुमैया ने दूसरी शादी कर ली, पता चला तो होश उड़ गए मेरे। बहुत दिन तक बहते रहे आँसू। दिन-भर सोचती रहती कि हमारे बीच कभी कुछ भी तो नहीं टूटा था, फिर सब कुछ एकाएक कैसे टूट गया। कि कोरे होलो एटा? (कैसे हुआ यह) बाद में जब मैंने सर में उठती घुमेर को किसी प्रकार थामे हुए काँपते हुए पूछा सुमैया से फ़ोन पर तो उसने कहा—हाँ उसने कर ली है। उस दिन बिस्तर से उठ तक नहीं पाई। फफोले पड़ गए थे। फिर यह सोचकर कि जो आँसू देकर चला गया उसके लिए आँसू क्या बहाना, मैंने ख़ुद को बिखरने से बचाना शुरू किया। नौकरी की। बाद में पाँच साल बाद जब वह नौआखली में अपने घर वापस आया तो मैंने भी जमकर पंगा लिया। वो बेटी को देखना चाहता था। मेरे साथ भी…

मैंने भी ललकार दिया—

—फोकट का बाप मत बन, आदमी है तो मुझे मेरा मेहर दे और बेटी के नाम कुछ कर के जा। मैंने साफ़ कहा, क़बूलनामे में तुमने मुझे पचास हज़ार का मेहर देने का वादा किया था। सच्चा मुसलमान है तो दे दे मेरा मेहर। इस्लाम में मेहर न देना पाप है। इस्लाम में साफ़ बोला हुआ है कि मेहर की रकम लड़की को मिलनी चाहिए। मेरी छोटी बहन को मिली मेहर की रकम…

बोलते-बोलते उसकी तीख़ी आँखों से चिंगारियाँ छूटने लगी थीं।

—तो उस कमीने ने जवाब दिया कि उतना इस्लाम कौन मानता है। इस्लाम में तो टीवी देखना भी वर्जित है पर तेरे घर में क्या नहीं है टीवी? बोल? इस्लाम में नेलपॉलिश और ओंठों को रँगना भी पाप है पर देख ख़ुद को तेरे ओंठ तो अभी भी रँगे हुए हैं।

—इन सब के बजाय तुमने उस पर हर्जाने का दावा क्यों नहीं किया। उसने तो यूँ भी अपराध ही किया, बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली। उसकी आँखें मिचमिचाईं। डेढ़ आँखों से मुझे देखते हुए फट पड़ी वह—

—मैडम, इस्लाम में बिना तलाक के दूसरा निकाह क़बूल है, इसलिए घरवालों ने पंगा लेने से रोक दिया था। लेकिन घरवाले भी भूल गए कि क़ुरान कहता है कि बंदा दूसरी शादी तभी कर सकता है जब पहली बीवी बच्चा देने में असमर्थ हो, या पागल हो या बहुत अस्वस्थ रहती हो।

आंटी, हमारे समाज में सिर उठाती औरत को कोई सह नहीं पाता है फिर भी जितना बन पाया मैंने भी पंगा ले-लेकर तब मिलवाया बेटी से जब उसने बेटी के लिए पाँच लाख की एफडी करवा दी।

—था उसके पास पाँच लाख?

वह एकाएक काँटेदार हो गई, आवाज़ तमतमा गई उसकी—

—ख़ूब था आंटी, यहाँ नौआखली में ही उसके तीन मकान हैं, उनमें से एक को बेचकर भी सिर्फ़ आधा पैसा बेटी के नाम किया, जानता है न कि मैं अच्छे से पाल रही हूँ तो काहे खर्च करना। मैंने तो कहा था कि एक मकान ही बेटी के नाम कर दे।

बोलते बोलते घर की ख़ुशबू में भीगा उसका मन फिर पीछे की ओर मुड़ गया था…आँखों में बादल तैरने लगे थे।

—और उसके साथ रहने की उसकी इच्छा का क्या जवाब दिया तुमने? क्या तुम फिर रही उसके साथ…? नहीं चाहते हुए भी मुँह से निकल ही गया। वह चुप रही। गर्दन नेपोलियन-सी तन गई उसकी। जवाब रुक्साना ने दिया—

—तौबा! तौबा! आंटी आपनी जाने ना फ़ातिमा आपा के (आंटी आप नहीं जानती फ़ातिमा आपा को), वो अपने घर की इकलौती मर्द है। उसके बेरोज़गार भाईजान तो चाहते थे कि यहाँ जब तक सुमैया था ढाका में तब तक उसके साथ रहते-रहते कुछ और ऐंठ ले उससे, कम से कम एक मकान तो झटक ही ले। पर आपा ने तो एकदम से डपट दिया उस कमीने को—पहले मर्द तो बन।

—मर्द नहीं तो क्या हूँ मैं? वह गुर्राया था।

—कबूतर है तू कबूतर, जहाँ मिला दाना वहीं बैठ गया चुगने। औक़ात नहीं तेरी मेरा स्वामी बनने की। उसने बम फोड़ दिया था पूरे घर के सामने। ख़ुद उसके मामू चाहते थे उससे निकाह करना पर उसे तो अब मर्दों के वजूद से ही आज़ाद होना था। उसने मुझे कहा भी था कि तू क्यों रोती रहती है उसको, अरे मर्द कभी औरत का हुआ है, बिस्तर ठंडा हुआ कि मर्द मर्दुआ हुआ, तू तो बस उड़ना सीख और आज़ाद पक्षी बन जा।

—तुम उसके बारे में इतना कैसे जानती हो रुक्साना?

—हम दोनों एक-दूसरे की रूह हैं आंटी! और वह खिलखिला पड़ी।

—माशाअल्लाह! क्या बात है!

कनखियों से देखा मैंने फ़ातिमा की ओर, एक अलौकिक दुख झाँक रहा था उसकी आत्मा के भीतर से जहाँ न दुनिया से कोई शिकायत थी न कोई हाय-तौबा थी। बस थी एक वीतरागी उदासीनता, निस्संगता। स्वीकार-अस्वीकार से परे किसी वनपाखी-सी अपने ही भीतर के अरण्य में तल्लीन वह दूर पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर बैठी नीले पंखों वाली किंगफिशर को देख रही थी जो इन दिनों कोरोना के चलते कभी-कभार दिखने लगी थी। शायद उनसे बाँट रही थी अपना अँधेरा, अपना दर्द!

अपशकुन-सी एक सुबह फिर उतरी हमारे आँगन जब सुबह-सुबह ही आया रुक्साना का घबड़ाया हुआ फ़ोन।

—मेरा बेटा मदरसे से ग़ायब हो गया है आंटी।

—मदरसे से?

—हाँ आंटी, वो इस्लाम इयासिन क़ुरआन नामक मदरसे में पढ़ता था वहीं से कल शाम से ग़ायब है। अभी मदरसे के मौलवी का फ़ोन था।

मैं परेशान। मैंने फ़ातिमा से पूछा—वो तो बोर्डगिं मदरसे में था, ऐसा कैसे हुआ?

उसके जवाब ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए, उसने कहा—

—आंटी बांग्लादेश में मदरसे से बच्चे बहुत बार ग़ायब हो जाते हैं, वे फिर नहीं लौटते। मेरा ख़ुद का मामू मदरसे से जो ग़ायब हुआ, सालों उसकी कोई ख़बर नहीं मिली, बाद में पता चला कि वो जेहादी हो गया है।

बाप रे! तो क्या उसके बच्चे को भी जेहादी अपने ग्रुप में लेकर जेहादी बना देंगे? आशंकाओं के हज़ारों-हज़ारों डंक मुझे डसने लगे। पल-पल रूप बदलती ज़िंदगी! रुक्साना का इकलौता सपना था उसका बेटा। क्या होगा उसका?

मेरा बेटा ड्राइवर महमूद भाई के साथ उसके मदरसे में गया। हमारे साथ दिक़्क़त यह थी कि भारतीय होने के चलते हमारा आत्मविश्वास यूँ ही तीन-चौथाई डूबा रहता था। यहाँ के स्थानीय मामलों में हिस्सा लेने का ग़लत अर्थ कभी भी लग सकता था। मदरसे के लोगों से भी महमूद जी ने बात की। पता चला कि दो छात्रों के आपसी झगड़े के चलते (उसने किसी जूनियर को पीट दिया था जो एक प्रभावी व्यक्ति का बेटा था) वह भाग गया था।

दिन-भर आशंकाओं की नागफनियाँ हमें डसती रहीं। बेटा गाड़ा लिये-लिये दौड़ लगाता रहा। उसके पूर्व पति से भी सम्पर्क किया गया। शाम पाँच बजे फ़ोन आया उसके बेटे का। वो भागकर अपनी दादी के यहाँ पहुँच गया था।

फिर अगले दिन लौट आया उसका सपना।

इसके साथ ही फिर लौटा हमारा चैन!

दिन बीतते रहे। झिमिर झिमिर बादल बरसे कि फिर उतरती बरसात में धुला-निथरा, अलबेला, अनूठा दिन आया हमारे जीवन में!

फिर जमी महफ़िल! विगत स्मृतियों के टीले से इस बार उतरने की बारी थी रुक्साना की। कुछ इधर-उधर, दाएँ-बाएँ घुमाकर मैंने इतने हौले से पूछा उससे कि कहीं आत्मीयता का झीना-झीना-सा बुना ताना-बाना चटक न जाए।

—तुम्हें मिला मेहर?

दुपट्टे को नीचे खींचते हुए कहा उसने।

—आधा मिला।

—आधा क्यों? फ़ातिमा ने मुँह बनाते हुए कहा—

—अल्लाह! स्वामी ओ तो आधा पेयेछे (शौहर भी तो आधा ही मिला।)

—क्या मतलब?

—मतलब, इसका स्वामी तो और भी रुस्तम निकला, मेरे वाले ने तो सिंगापुर जाकर गुल खिलाया, इसका वाला तो इसके नाक के नीचे ही दूसरी से टाँका भिड़ाता रहा।

—अरे!

—आंटी यह तो इतनी बुद्धू थी, एक ही शहर में रहते हुए भी इसको भनक तक नहीं पड़ी। इसके बेटे की मुसलमानी थी, बेटे को बुखार हो गया था और वो भडुआ नयी नवेली से रास रचा रहा था। यह तो जब उसने पैसे देने एकदम ही बंद कर दिए तब जाकर इसको शक हुआ।

—मुसलमानी यह क्या?

—हाय अल्लाह! आप नहीं जानतीं? इतनी तो किताबें पढ़ती हैं आप? हर मुस्लिम बच्चे का बचपन में जो होता है।

—अरे तो खतना कहो न!

—हाँ आंटी, इसने अपने बच्चे का थोड़ा देर से कराया इसलिए उसे तकलीफ़ हुई। नहीं तो हमारे यहाँ तो अस्पताल में ही।

—अब क्या स्थिति है?

—इंशाअल्लाह बेटा दुरुस्त है!

—अरे मैं बेटे की नहीं तुम्हारे शौहर की पूछ रही हूँ, मैं झल्लाई।

—अब उसने उसी से शादी कर ली है, दो बेटियाँ हैं। दिनों तक तो सो नहीं पायी मैं, एकदम ही काठ हो गई थी। की होवे…कोथाय होलो भूल (क्या हुआ, क्या भूल हुई मुझसे) बस यही सोचती रहती? क्या मैं देखने में सुन्दर नहीं? लोग तो कहते हैं कि मैं सुन्दर हूँ आमार कपाल (मेरा भाग्य)…बोलते-बोलते उसकी आँखें फिर डबडबा गई थीं।

—तुम्हें तलाक दिया?

—नहीं आंटी, हमारे यहाँ बिना तलाक के ही सबकुछ चलता है। बोलते-बोलते उसकी आँखें सिकुड़ गई थीं।

—बिना तलाक के दूसरी शादी?

—हाँ आंटी! हमारे इस्लाम में तो इजाज़त है न इसकी? ओंठ गोल करते हुए कहा उसने।

—तुमने भी हर्जाने का, खर्चे-पानी का दावा नहीं ठोंका उस पर?

—आंटी, ठोंक सकती थी मुक़दमा लेकिन हूँ तो मैं भी न बेटी वाली, जिसकी अम्मी अल्लाह मियाँ की गाय उसकी लड़की को तो सब ले लेते हैं, पर रणचंडी जैसी पटाखा औरत की बेटी को कौन लेगा, यही सोचकर नहीं लिया पंगा। बोलते-बोलते उसका चेहरा स्याह पड़ गया था।

—तुम्हारी भी सास का जुल्म बढ़ गया?

—नहीं आंटी, मेरी सास बहुत भली औरत है। उसकी हर खिड़की अल्लाह की ओर खुलती है। उसी के कारण मैं अपराधबोध से मुक्त हुई। वह गाँव में रहती है, उसने मुझे बहुत बुलाया। पर मैं जानती थी कि वहाँ डौल नहीं बैठेगा। मुझे अपने बच्चों को मानुष बनाना था, इसलिए मैं नहीं गई। सास-ससुर मेरे बच्चों की पढ़ाई का ख़र्च नहीं निकाल सकते थे। आज भी मेरा स्वामी अपनी दूसरी पत्नी को लेकर मेरी सास के घर में नहीं घुस सकता। निर्वाक वह! भीगे पाखी के भीगे पंखों-सा फड़फड़ाता रहा उसका मौन! कानी आँखों से देखती रही मैं उसकी ओर।

—तुम्हारा भी कोई रोमांटिक सपना था क्या? वह भौंचक्क! ऐसे देखा मुझे जैसे पहली बार देख रही हो। एक आँख हँसी फिर दूसरी आँख रोई थी उसकी। कुछ पलों के विराम के बाद खुला उसका मुँह।

—एक पिक्चर में देखा था हीरो हीरोइन पद्मा नदी में पाँव डुबोकर पास पास बैठे हुए हैं।

—तो पूरा नहीं हुआ वो सपना?

—कैसे होता आंटी, उसके लिए तो मैं सिर्फ बिस्तर ही थी न! शुरू-शुरू में तो मैं पास आने से भी डरती थी। उम्र भी क्या थी, महज़ चौदह साल। उन दिनों तो बस दूर से ही चिड़िया की तरह सेती रहती थी उसको। जब तक डर निकला वो भी निकल गया। अभी तक पीछा करता है वह सपना…

बोलते-बोलते समुद्र बन गई थी उसकी आँखें। मैंने देखा अभी भी बहुत जान बची हुई थी उन सपनीली आँखों में।

ग़लती मुझसे हो गई थी, अनजाने ही सही अधबने सपनों की किरचें चुभो दी थीं मैंने। जाने क्यों मुझे लगा था कि वो ज़मीनें वे छोड़ चुकी हैं पर ज़मीनें कहाँ छुटती हैं जनाब! अधूरे जीवन से उपजी कुंठाओं के चमगादड़ चीखने लगे थे। बुझ चुकी भट्टी में फूँक मारी तो राख तो उड़नी ही थी, उड़ रही थी।

रमजान चल रहे हैं इन दिनों। पहली बार मैंने फ़ातिमा को मग़रिब की अज़ान के बाद नारियल के पानी और खजूर के साथ रोज़ा खोलते देखा था। दिन-भर वह कुछ भी नहीं खाती थी। यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती थी। शाम छह बजे के आसपास वह दिन का पहला आहार लेती थी। उसे रोज़ा करते देख मुझे हमारे यहाँ होने वाली तपस्या याद आती जिसमें मेरी माँ सूर्यास्त के बाद पानी तक नहीं लेती थी। भारत की तरह यहाँ भी भूखे रहना शौक़, व्रत और कला था, फ़र्क़ बस समय का था।

—नाश्ता क्या बनाऊँ? एकदम मरती हुई आवाज़ रुक्साना की।

—इतनी मरी-मरी आवाज़ जैसे आ रही है? कल कुछ खाया नहीं क्या? मैंने पूछा रुक्साना से?

—नहीं आंटी, कल रात इस क़दर घोड़े बेचकर सोई कि नींद ही नहीं खुली तो खा भी नहीं पायी, अभी रोज़े जो चल रहे हैं, रात साढ़े तीन तक जो भी खाना हो, फिर हम दूसरे दिन के छह बजे तक पानी भी नहीं पीते।

—अरे! चलो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें रात में फ़ोन कर याद दिला दिया करूँगी। लेकिन एक बात बताओ, यह क्या बात हुई कि दिन को खाओ तो पाप और रात को खाओ तो पुण्य…वैसे ही बकरीद में यह कैसी क़ुर्बानी कि ख़ुद के जिस्म में तो खरोंच भी न लगे और बकरा जिबह हो जाए। हिसाब से तो इसमें क़ुरबानी आपकी नहीं बकरे की है… कहकर मैंने जीभ काट ली। कहीं ये बुरा मान गई तो? लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना बल्कि हँसती ही रही।

शायद हम औरतें थीं इसीलिए हमारा अहम, व्यक्तित्व और चेतना सब उस सामूहिकता के रंग में रँग जाता था बिना किसी तल्ख़ी के भी। न इस्लाम गरजता-तरजता, न हिंदुत्व फनफनाता। बल्कि अब तो आलम यह था कि उड़ते पाखी की मानिंद हम जब-तब महफ़िल की डाल पर झूलते नज़र आते। उन्हें मुझसे क्या मिलता राम जाने पर मुझे उनकी जीवटता, उनके अँधेरों से जैसे रौशनी मिलती।

देखते-देखते रमज़ान अपने आख़िरी चरण में कि फ़ातिमा की तबियत अचानक बिगड़ गई। मई की सात तारीख़ थी। उसका बीपी काफ़ी कम हो गया था। वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। अपने कमरे में जाकर वह लेट गई। मैंने उसे समझाया—क्यों न रोज़ा वह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे, बाद में उसकी भरपाई कर ले। मुझे पता था कि रोज़े में यह छूट है कि स्त्रियों को यदि रोज़े के बीच पीरियड हो जाए तो कुछ दिन पवित्र रोज़ा रोककर बाद में इसे शुरू कर सकती हैं। मैंने फ़ातिमा को आश्वस्त करने के लिए रुकसाना से पूछा—मैं सही कह रही हूँ न कि बाद में भी इसे किया जा सकता है।

—हाँ, एकदम।

—अच्छा एक बात बताओ, मान लो बाद में भी फ़ातिमा न कर पाए तो?

—तो भी आंटी उसका रास्ता है, आप किसी और को पैसा देकर उससे फ़ातिमा के लिए रोज़ा रखवा सकते हो। बस, आपको ख़र्चा देना होगा।

—क्या? ऐसा भी हो सकता है?

—हाँ आंटी। बस आपको तीन टाइम खाने का ख़र्चा और हज़ार के क़रीब टाका देना होगा।

क्या बात है! उसके रोज़े ने मुझे अपनी एक पड़ोसन के एकादशी के उपवास की स्मृति दिला दी। पड़ोसन के पति गुज़र गए थे। वे ख़ुद भी एकादशी का व्रत रखती थीं और अपने पति के लिए अपनी बहु से व्रत रखवाती थीं इस विश्वास के चलते कि उस व्रत का पुण्य उनके दिवंगत पति को मिलेगा। फ़ातिमा की नाज़ुक हालत देख मेरी स्मृति में मेरे बचपन की सखी मंजू घूम गई जिसने अठाई (आठ दिनों की तपस्या) के दौरान सातवें दिन दम तोड़ दिया था। यदि तुरंत ही उसे आहार जल दे दिया जाता तो नहीं होता वह हादसा। उस समय तो मैं ख़ुद बच्ची थी लेकिन आज तो मैं बच्ची नहीं। नहीं, मैं फ़ातिमा को अभी ही आहार जल खिला दूँगी। मैंने फिर उससे अनुरोध किया कि एक बार वह कुछ ले ले। फ़ातिमा तैयार हो गई—अच्छा आंटी थोड़ी देर बाद ले लूँगी।

मैंने उस थोड़ी देर को लम्बा नहीं टाला और ख़ुद ही उसके लिए चाय बिस्कुट लेकर हाजिर हो गई। वह लज्जा से सिकुड़ गई और मुझे इसका इनाम दे दिया। उसने चाय पी ली।

मैं अपनी ख़ुशी को ठीक तरह से खुलकर मना भी न पायी थी कि सामने मेरी बहुरानी। तवे की तरह गर्म। ललाट पर तीन बल। ऐसे मुबारक मौक़ों पर उस विदुषी की दबी हुई तेजस्विता अक्सर उभर आती है। वह फनफनाई,

—मम्मा, यह ठीक नहीं है। किसी के निजी धार्मिक मामलों में इतनी दखलंदाजी? ठीक है आपने उसे सलाह दी पर यह क्या ख़ुद चाय लेकर ही हाजिर हो गई। यह ठीक नहीं। हो सकता है कि उसने आपसे डरकर चाय पी ली हो, आख़िर हो तो आप उसके बॉस ही न! उनके लिए रोज़ा तोड़ना पाप है। फिर अभी एनआरसी और सीएए के चलते राजनैतिक गर्मी बढ़ी हुई है उधर भी और इधर भी।

—अरे गर्मी आज है तो कल चली भी जाएगी। अख़बारों की ख़बरों पर न जाओ तो क्या कभी तुम्हें लगा कि पराए मुस्लिम देश में हैं, बताओ? रही बात इन दोनों की तो हम तीनों जोगी आत्माएँ हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान। गृहयुद्ध की आशंका के मद्देनज़र मैंने हल्ला बोल हमले को हल्के में उड़ाना चाहा।

उसने माथा पीट लिया। झपट पड़ी मुझ पर जैसे झपट पड़ती है छिपकली कीड़े पर—आप कभी ख़ुद भी डूबेंगी और हमें भी डुबाएँगी। पीछे से कॉफ़ी के घूँट लेते बेटा चिनचिनाया—

—सोशल सर्विस जितनी भी करनी हो घर के बाहर करो अम्मा, घर के अंदर नहीं। भूल गई मुंबई की घटना, बचाने गई थी मेड की सैलरी, लिया पंगा पड़ौसिन से ही और हुआ क्या? तुम पर ही अनुशासनहीनता और हस्तक्षेप का आरोप लग गया।

हो गया टंटा! वीरतापूर्वक उनका मुक़ाबला करने के बाद मुंबई वाली घटना की स्मृति से मैं कच्ची पड़ गई। विचार थकने लगे। ढह गई। भरे चौराहे बन गया इज़्ज़त का फालूदा, अपनी पतंग न उड़ा पाई तो उसी की उड़ती पतंग में लगा दिया पेंच, अवरुद्ध कंठ से किसी प्रकार घरघराते निकले शब्द।

—बेकार का मत हिनहिनाओ, एक बार यदि मिसकैरेज हो जाए तो क्या औरतें गर्भधारण करना छोड़ देती हैं? अभी कितनी गरमागरम बहसें हुईं लेकिन हमारी महफ़िल इंशाअल्लाह आज तक कभी नहीं बनी पानीपत का मैदान, बनी क्या? क्योंकि यह हम औरतों की दुनिया है जहाँ नदियों की तरह न कोई देश है न जातीय दम्भ। न तंगदिली है, न असहिष्णुता और न ही सत्य के साथ कोई मिलावट है।

—वाह! क्या आत्मविश्वास! जुम्मा जुम्मा चार दिन की गोष्ठी और इतना विश्वास!

मेरी सफ़ाई ने गर्म तवे पर छींटे का काम किया। पाँव पटकता वह मेरा जवाब पूरा सुने बिना ही फिर से अदृश्य बंदिशें मुझ पर ठोककर अपने कमरे में चला गया।

एक मन किया चाँद तारों को नोच लूँ। लेकिन दूसरे मन का सारा ध्यान अटका रहा उसकी भाषा पर, उसके जुम्मा जुम्मा चार दिन वाली भाषा पर! कहाँ से सीखी इस कॉर्पोरेट वाले ने इतनी उर्दू!

फिर भी कोई तंतु था महीन पर दमदार जो हमें खींचता रहता था एक दूसरे के पास। इसलिए टूटा धागा फिर जुड़ा।

उस दिन ढाका अपने पूरे नूर पर था जब रुक्साना अपनी सात वर्षीय बेटी को लेकर काम करने आई थी। दरवाज़ा मैंने ही खोला था। मैं देखकर अवाक् थी। उसकी सात वर्षीय बेटी भी हिजाब से एकदम ढकी-ढूमी। लाल होता सुन्दर चेहरा पसीने से एकदम तरबतर!

देखा मैंने, धर्म की डाल से झड़ते जीवन के पत्तों को।

मैंने देखा लालटेन के भीतर क़ैद जलती लौ को।

मुझसे रहा नहीं गया। हिम्मत कर मैंने आख़िर तो कह ही दिया—रुक्साना, इतनी छोटी बच्ची से भी पर्दादारी? क्यों करवा रही हो? इतनी गर्मी में देखो ये कैसे पसीना-पसीना हो रही है?

उसके बोलने की टोंटी खुल गई थी—अभी से ही आदत डालेंगे तभी तो बड़ी होकर वे बुर्के की अभ्यस्त होंगी।

मैंने कहा—लेकिन देखो ये बच्ची कैसे पसीने-पसीने हो गई। कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उसे।

वह घुग्घू की तरह मुझे बिटर-बिटर ताकने लगी फिर धीरे-से फुसफुसाई—इस्लाम को निभाना है तो थोड़ा कष्ट तो उठाना ही होगा।

सुबह की ठंडी हवा में मेरे बाल उड़ रहे थे लेकिन उसके बाल बालों की सीमा रेखा से हिजाब से ढँके हुए थे। हिजाब के लिए भी निर्देश है कि हिजाब इस क़दर पहना जाए कि औरत के सर का एक बाल भी न दिखे क्योंकि तरह-तरह के केश विन्यास औरत का आकर्षण बढ़ाते हैं।

पहली बार अहसास हुआ कि सर ढँकना सिर्फ़ सर ढँकना ही न था वरन स्त्री की सोच और चेतना, स्व के भाव को तर्क और विवेक से बाहर कर नियंत्रित करना था।

घर में बच्चे रह-रहकर मुझे चेताते कि मुझे दोनों सेविकाओं से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए अन्यथा बाद में उन्हें हैंडल करने में मुझे ही दिक़्क़त आएगी। बहुरानी ने जो हिदायत दी उसके शब्द ध्यान नहीं पर भाव यही थे कि नीच और निम्बू बिना दबाव के परिणाम नहीं देते। मुझे उनसे दूरी बरतनी चाहिए और उनसे व्यक्तिगत बातें विशेषकर उनके मज़हब से संबंधित बातें तो बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए। बेटे ने चेताया कि भारतीय दूतावास से भी उन्हें ऐसे ही निर्देश मिले हुए हैं। लेकिन मैं मानती थी कि यह हम औरतों की दुनिया है, नेताओं की नहीं। हम खुलकर अपनी भावनाओं का इज़हार करती हैं। हमारे अपनत्व के रास्ते में मज़हब की बिल्ली रास्ता नहीं काटती।

मैं यह मानती हूँकि रिश्ते में आत्मीयता हो तो काम ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा भतीजा इस आत्मीयता के सख़्त ख़िलाफ़ था। उसका अनुभव था कि यह डर ही है जो उन्हें अनुशासित रखकर सारा काम करवा लेता है। बेटे का भी यही कहना था—एक बार मैंने अपने ऑफ़िस के चपरासी से गप्प क्या मारनी शुरू कर दी, बंदे के भीतर से सारा डर ही काफूर हो गया, ऑफ़िस में सबसे अंत में चाय मुझे लाकर देता, एकदम ठंडी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम उनसे इस्लाम, कुर्बानी, बुर्का जैसे विवादास्पद विषयों पर बात करती हो, कौन जाने तुम्हारी इन बातों के तार कहाँ से कहाँ जुड़ जाएँ, मत भूलो कि सद्भावना के लोप होते ही हम यहाँ के लोगों के लिए काफ़िर हो जाएँगे, कोई भी कट्टरपंथी हमारे पीछे पड़ जाएगा, एम्बेसी ने भी हमें इन विषयों से दूर रहने की हिदायत दे रखी है।

बहरहाल समझ ने इतनी समझदारी मुझे दे रखी थी कि उनकी नासमझी वाली हिदायतों का मुझ पर अधिक असर नहीं पड़ता था। बेटा था वह बस, मेरी चेतना का वाहक क़तई नहीं था। पर फिर भी बेटे-बहू के बार-बार मना करने पर मेरा उत्साह मरने लगा था। मैंने कुछ दिन उनसे दूरी बना कर रखी भी पर शीघ्र ही जैसे मन डूब जाता, नींद की नौका पार न लगती, मन की भीतरी साँकल बजने लगती, ‘निकलो बाहर, निकलो बाहर’ और मैं फिर पाती ख़ुद को उनके बीच।

रुक-रुककर ही सही फिर तार जुड़े और चल पड़ी हमारी बतकही। एक दिन फ़ातिमा ने छुट्टी माँगी—

—आंटी मैं आज जल्दी घर चली जाऊँगी, मेरी बहन के लड़की हुई है।

—माशाल्लाह! मुबारक हो! बेटी आई है घर में।

—आंटी हमें तो शुरू से ही पता था।

—पता था? और तभी ध्यान आया कि ढाका में सेक्स डिटर्मिनेशन पर पाबंदी नहीं है।

—तब तो जश्न की तैयारी तभी से शुरू हो गई होगी। इस बार उसके ओंठ विकृत हुए। आंटी आपा की यह तीसरी बेटी है। डॉक्टर अफ़ज़ल के चलते बच गई बेटी वरना हम तो शक्ल भी न देख पाते उसकी।

—अरे ऐसा कैसे?

—उसकी दादीजान नहीं चाहती थी कि फिर बेटी घर में आए, तो हमने पहले से ही डॉक्टर को बता दिया। बहुत मुश्किल से डॉक्टर राजी हुआ और जब दादी जान ने पूछा आने वाला बेटा है या बेटी तो डॉक्टर ने कहा—आनेवाला वही है जो आप चाह रही हैं।

—बाप रे! इस मामले में सचमुच हिंदू-मुस्लिम सब भाई भाई हैं, मैंने व्यंग्य से कहा। फ़ातिमा ने जोड़ा।

—आंटी, यहाँ लड़का होते ही ज़ोर-ज़ोर से अजान गायी जाती है, लड़की होने पर उसके कान में दादी-नानी धीरे से अजान के शब्द डाल देती हैं। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा होता है क्या?

—हाँ, हमारे यहाँ भी लड़का होने पर थाली बजायी जाती है।

—और लड़की होने पर? —घोड़े का डीम! हम तीनों हो हो कर हँस पड़े थे। फ़ातिमा जा चुकी थी। उसकी हिजाब पहनी बेटी आँखों के आगे घूमती रही। मैं अब रुक्साना की तरफ़ मुख़ातिब हुई,

—रुक्साना क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी बेटी भी बुरका हिजाब पहने? मेरी उम्मीद के विपरीत उसने जवाब दिया—

—क्यों नहीं, बल्कि मेरी बेटी तो मुझसे भी ज़्यादा बुर्के में यक़ीन करती है। ग्यारह साल की उम्र उसकी और अभी से ही वह बाहर निकलती है तो मुझसे भी ज़्यादा अपना चेहरा ढँककर निकलती है।

—तुम्हारा बेटा तो नई पीढ़ी का है वह नहीं रोकता तुम्हें बुरका पहनने से? वह मुस्कुराई।

—मैडम वह मदरसे में पढ़ता है, छह हज़ार, छह सौ सोलह आयतों वाली क़ुरान लगभग उसे कंठस्थ है। जब आठ वर्ष का था तभी उसने क़ुरान का सुरैया सीन (एक महत्वपूर्ण चैप्टर) पूरा कंठस्थ कर लिया था। बहुत तेज़ है। इतना प्रभाव है क़ुरान का उस पर कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे खुले हाथों और पैरों से भी उसे तकलीफ़ होती है। एक बार उसने मुझे कहा भी—

—तुम सिर्फ़ आँख-भर जितना मुँह खुला रखा करो। हाथों में और पैरों में भी मोजा पहना करो। मैंने जवाब दिया कि अभी तो मैं चाकरी कर रही हूँ जब तुम मुझे बैठाकर खिलाओगे न तब हाथ-पैर और पूरा मुँह ढका करूँगी। वैसे वह उतना ग़लत भी नहीं है क्योंकि बुरका तो औरतों की हिफ़ाज़त के लिए है। किसी ने कहा भी है कि बिना बुर्के के औरत टेबल पर खुली रखी स्वीट डिश है जो हर किसी को स्वाद लेने के लिए आमंत्रित करती है।

वह पुलकित थी कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो वह हजरत बनेगा और ख़ुद वह हजरत की माँ कहलाएगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की,

—देखो जितना मैं जानती हूँ पाँच बुनियादी बातें हैं जिन पर इस्लाम टिका हुआ है। वे हैं, 1) ईमान (यानी अल्लाह में विश्वास) 2) नमाज़ (पाँच बार) 3) रोज़ा 4) जकात (दान) 5) हज। अब तुम्हीं बताओ कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए।

—आंटी मुझे देर हो रही है…कहती हुई वह यह जा वह जा।

ज़ाहिर था कि उसे मेरी यह जिरह पसंद नहीं आ रही थी। मैं भी बाहर निकल गई। गुलशन में देखा एक कपड़ों की दूकान पर एक टी शर्ट लटक रही थी जिस पर लिखा था ‘गर्ल्स रूल दी वर्ल्ड’ पढ़कर बेहताशा मैं सड़क पर ही हँस पड़ी।

मैं ख़ुद को समझाने लगी, कितना मुश्किल है कील की तरह अंदर तक घुसे विश्वास को बाहर निकालना। बाद के दिनों में उन दोनों ने मेरी भरपूर मदद की ढाका को समझने में। मैं जब भी उसे बुर्के में देखती मुझे लालटेन के भीतर क़ैद जलती लौ की याद आती।

समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते-देखते बीता एक साल।

फिर आई वह रात जिसमें ज़िंदगी की सबसे उदास कविता लिखी गई। अल्ट्रासाउंड में पता चला, बहूरानी की गर्भस्थित अठमासी बच्ची कुछ ठीक नहीं है। बहुत कुछ किया पर बचा न पाए उस नन्ही जान को। हमारी सारी निःशब्द प्रार्थनाओं को धता बताते हुए भोर के तारे सी ही ओझल हो गई वह अठमासी। गर्भ में ही। बहू के ऊपर भी जान का संकट मँडरा रहा था। बच्ची को नार्मल डिलीवरी द्वारा ही निकालना था। उसी दौरान रक्त की ज़रूरत हुई। कौन दे रक्त? विदेश में बहुत कम जान-पहचान थी और उस पर कोरोना और रमज़ान। मैंने न फ़ातिमा को बताया था न ही रुक्साना को। जाने कैसे, घर के किस बिस्तर ने चुगली खा दी कि सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों की गुज़ारिश—हम देंगे रक्त।

ज़रूरत तो थी, कैसे करते इनकार। तीन दुख एक हुए। ले गए दोनों को। फ़ातिमा का रक्त काम आ सकता था, पर उसका रमज़ान था। डॉक्टर ने मना कर दिया—रमज़ान में रक्त नहीं ले सकते। घायल पाखी की तरह वह फड़फड़ाई। फिर कुछ देर बाद दृढ़ स्वर में कहा फ़ातिमा ने—यदि ऐसा है तो इसी पल मैं रमजान तोड़ देती हूँ, पर मेरा रक्त ले लें।

फ़ातिमा का रक्त ले लिया गया।

सामान्य डिलीवरी से बाहर निकाला उस अठमासी को।

अब समस्या थी उसे दफ़नाने की। हम चाहते थे कि हिंदू संस्कार के अनुसार उसे भरपूर प्यार और सम्मान के साथ चार घंटे के भीतर ही दफ़ना दें। दिन-भर की अकथनीय थकावट और मरे मन के बचे-खुचे दमख़म के साथ बेटा उसे ले गया घर के सबसे क़रीब के क़ब्रिस्तान में जो कि बनानी में था। लेकिन वहाँ हम हिंदू थे इसलिए हमें जगह नहीं मिली। वापस बच्ची को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया क्योंकि रात हो चुकी थी।

दूसरी सुबह अचेत और ज़र्रा-ज़र्रा बिखरी पत्नी को नर्सों के हवाले कर बेटा मृत बच्ची को लिये-लिये फिर एक और क़ब्रिस्तान में। वहाँ भी इजाज़त नहीं मिली। एक विदेशी कहानी पढ़ी थी जिसमें एक रूसी औरत अपने क्रांतिकारी पति का शव लिए आधी रात के अँधेरे में गाँव-दर-गाँव भटकती रहती है पर कहीं भी उसे दफ़नाने की इज़ाज़त नहीं मिलती है। वह तो क्रांतिकारी था पर यह तो अठमासी बच्ची! बहरहाल फिर किसी ने बुरी गंगा किनारे बसे पोस्ता गोला श्मशान का नाम सुझाया। वहाँ कोई हिंदू मंदिर था उसी के पिछवाड़े में खुला आँगन था। वहाँ हिंदू पुरोहित भी था। वहीं भारी मन से विदा दी उसे। बहुत मन था उस मिट्टी को एक बार चूम लूँ, प्यार से हाथ फेर दूँ जहाँ चिर निद्रा में सो रही थी मेरी पोती, मेरी आत्मा का अंश। कहूँ उससे ‘ना जा बबुनी, वापस आजा बाबुल के द्वार’ पर ऐसा संभव न हो सका।

हम नहीं चाहते थे कि इस बच्ची का जन्म ढाका में हो और उसके जन्म सर्टिफिकेट पर जन्मस्थान ‘ढाका’ लिखा जाय। पर कोरोना के चलते हम असमंजस में थे कि जाएँगे कैसे। बिटिया रानी ने जन्म लेने से इनकार कर हमें इस दुविधा से भी मुक्त कर दिया लेकिन अपनी चिरनिद्रा के लिए चुना भी उसी माटी को।

उसके बाद हमारी गोष्ठी फिर कभी नहीं जमी। तब भी नहीं जब रुक्साना ने चार दिनों की छुट्टी ले रखी थी। उनके एक चचाजान की दो दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। वो जिस कम्पनी में जूनियर अफ़सर थे उसे किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने ख़रीद लिया था। उस बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने कुछ कर्मचारियों की छँटनी की थी उसी में उनके चचाजान का भी नाम था। ‘अब क्या होगा?’ के सवाल ने उनके दिन-रात का चैन छीन लिया और दो दिन बाद ही उन्हें दिल का भयंकर दौरा पड़ा, और वे मर गए। मुझे सबकुछ पता चला फ़ातिमा से, लेकिन हमारे मुर्दा मन फिर कभी गोष्ठी के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हमारे भीतर न जीवन का उल्लास बचा था और न ही मृत्यु के शोक का सुकून।

हम कम बोलने लगे थे। कम जीने लगे थे। शांति और अशांति के बीच भटकता हमारा मन एक सूखी नदी की मानिंद बहने लगा था।

क़रीब तीन महीने बाद फिर खुली बांग्लादेश की सीमाएँ।

हम भी अपने वतन की ओर वापस! फ़ातिमा और रुक्साना की भरी हुई आँखें देखी न गईं मुझसे। जाते वक़्त इतना भर कह पायी—रख लो ये पाज़ेब, हिंदुस्तान की बनी हुई है। मेरी तरफ़ से दे देना अपनी बेटियों को।

वे गले लग हिलग-हिलग रोने लगीं।

बेटे ने इशारा किया, मैं थोड़ी दूरी बरतूँ, कोरोना का संक्रमण हो सकता है।

आँख-भर देख भी न पाई। जी भर गले भी न लग पाई।

पराजित समय!

दूर से हाथ हिलाया। पर आँखें तब तक पीछा करती रहीं उनका जब तक वे ओझल न हो गईं।

चल खुसरो घर आपने… विदा मेरी देशी राग! जब जब तुम बजती, यहाँ की धरती, आसमान, चाँद-तारे सब अपने बन जाते! हवाएँ ठंडी हो जातीं। फूल ख़ुशबू देने लगते। तुम्हारी घनी सतरंगी छाँव में मेरा बिगड़ा मनमिजाज सँभल जाता। तुम धरती का नमक, तुम मेहनत की महारानियाँ! अब शायद ही फिर कभी मिल सकूँ तुम दोनों से। जा रही हूँ तुम्हारे क़र्ज़े के साथ। यहाँ की हरियाली, रकम रकम के चावल, प्रार्थना-सा पवित्र तुम्हारा संग-साथ, दूर-दूर जाती हुई जाती नौकाएँ मुझे ख़ूब याद आएँगी।

विदा ढाका! मेघेर ढाका ढाका (मेघों से घिरा ढाका)! मेरे बंगाल का ही प्रतिरूप ढाका! मेरे नायकों की जन्मभूमि! नहीं जानती कि तुमने मुझे कितना रचा।

कितनी विचित्र बात कि बस आधे घंटे की हवाई यात्रा, और मुल्क बदल जाएँगे। तुम अपने वतन में रह जाओगी और मैं उदास हवाओं के उस पार तथाकथित अपने वतन में। बदल जाए वतन, माटी तो फिर भी एक ही रहेगी हमारी! ज़मीन पर खिंची इन रेखाओं का खेल हम क्यों मानें?

बहती हवाओं और बहते पानी की तरह कभी बहते- बहते आ जाना मेरे द्वार भी! तब जब तुम आओगी देखोगी कि मैं ख़ुद को तुमसे बतियाते देख रही हूँ।

देखो ये हवाएँ भी चुपके से गुनगुना रही हैं—

धीरे चल रे

कहार

देखी लेबै

बाबुल के बहियार

(धीरे-धीरे चल कहार, जिससे देख लूँ बाबुल के खेतों को)

खुली हुई है गाड़ी की खिड़की। खुली ही रहने देती हूँ मैं, सहला रही है मुझे यहाँ की धूल, माटी और पुरवैया।

आँसुओं की झिलमिल के पार देख रही हूँ इस माटी को, फ़िज़ाओं को, ऊँचे-ऊँचे दरख़्तों को, हिलते पत्तों को। सुन रही हूँ इन बहती हवाओं को। इंशाअल्लाह! जैसा छोड़ के जा रही हूँ वैसा ही मिले मुझे ढाका, नहीं बिके इसकी धूप, इसकी हरियाली, इसकी नदियाँ, इसकी पहाड़ियाँ। बेटा कहता है अब दुबारा नहीं आना होगा, शायद नहीं हो लेकिन मैं अपने सपनों को दाना देती रहूँगी। इसी माटी में मेरी पोती सो रही है। गहरा संबंध है इस धूल माटी से… कभी शायद फिर लौट पाऊँ इन फ़िज़ाओं में जैसे लौटती हैं पत्तियाँ पेड़ों पर। उड़ती है कोई तितली ख़यालों की, कि तभी बेटे की आवाज़ गूँजती है—बंद करिए खिड़की के गिलासों को, कितनी धूल आ रही है भीतर।

मैं सुना अनसुना कर देती हूँ। और जल्दी जल्दी जितनी हो सके भर लेती हूँ इन हवाओं को अपने भीतर।

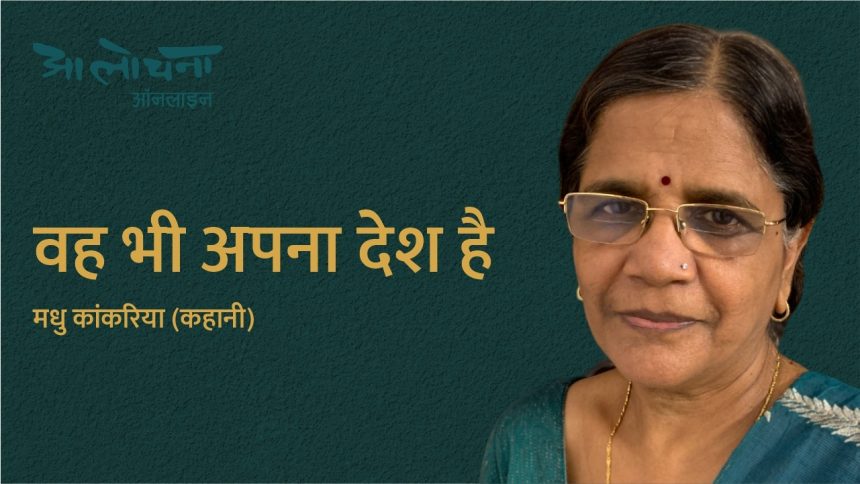

[आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-68 में प्रकाशित]

[मधु कांकरिया की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।]