भारत में हो रहे हिन्दी साहित्य से संबंधित शोध कार्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाती, जबकि इसी क्षेत्र में विदेशों हो रहे शोध कार्य को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इस चिंताजनक स्थिति का एक कारण हिन्दी में होने वाले शोध कार्य और प्रकाशनों में अकादमिक अनुशासन, नैतिकता और पद्धति के उच्चतम मानकों की गंभीर उपेक्षा है।

एक अच्छे शोध कार्य में जो श्रम लगता है, उसका एकमात्र प्रतिदान अकादमिक मान्यता और पहचान है। अगर शोधप्रज्ञ उससे भी वंचित रहे तो यह शोध की दुनिया के लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण गतिरोध का कारण बन सकता है।

चारु सिंह ने ‘आलोचना’ अंक-78 में प्रकाशित अपने लंबे शोध आलेख के इस हिस्से में हरदेवी संबंधी अपने काम को बिना श्रेय दिये हथियाए जाने के जो विवरण दिए हैं, उन पर हिन्दी संसार को तत्काल ग़ौर करने की ज़रूरत है।

इसे व्यक्तियों से अधिक एक अस्वस्थ प्रवृत्ति के संबंध में की गई टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

***

पिछले वर्षों में हरदेवी पर कुछ नए लोगों ने भी बात करना शुरू किया है जिनमें से रमण प्रसाद सिन्हा, गरिमा श्रीवास्तव और आरती मिनोचा का नाम लिया जा सकता है। आरती मिनोचा ने 2024 में हरदेवी की दो रचनाओं विशेषकर लंदन जुबिली पर एक मौलिक लेख क्वीन विक्टोरिया थ्रू पंजाबी आईज : द ट्रैवेल राइटिंग्स ऑफ़ हरदेवी नाम से लिखा है। इस लेख की चर्चा हम अपने लंदन जुबिली से संबंधित आलेख में आगे करेंगे।

फ़िलहाल, हम हरदेवी के जीवन संबंधी शोध के सिलसिले में दो कार्यों की चर्चा करेंगे। इनमें से एक रमण प्रसाद सिन्हा के नाम से उपलब्ध हरदेवी-अ-फॉरगॉटन-हीरोइन-ऑफ़-नाइनटींथ-सेंचुरी शीर्षक लेख है जो स्क्रिब्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके किसी जर्नल में प्रकाशित होने की हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरा गरिमा श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित हरदेवी की यात्रा नामक किताब की भूमिका है। इसकी लंबी भूमिका में हरदेवी की चर्चा एक संक्षिप्त हिस्से में ही मौजूद है जिसको उन्होंने ‘समालोचन’, ‘आजकल’ और वाणी प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब हिन्दी नवजागरण : इतिहास, गल्प और स्त्री प्रश्न आदि जगहों पर भी अलग-अलग शीर्षकों से प्रकाशित करवाया है।

हरदेवी की यात्रा की भूमिका और अन्यत्र प्रकाशित उनके इस लेख में आई हरदेवी संबंधी चर्चा उन्हीं निष्कर्षों और सूचनाओं का दोहराव है जिन्हें आलोचना 2016 में प्रकाशित मेरे लेख ‘अज्ञात’ हिंदू स्त्री कैसे बनती है और आलोचना 2020 में प्रकाशित लेख ‘प्रतिलोकवृत्त के रूप में स्त्रियाँ’ में रखा गया था। यह भूमिका इन दोनों लेखों के तथ्यों, व्याख्याओं, अनुवादों और निष्कर्षों को बिना उचित संदर्भ दिए दोहराने से अधिक कुछ नहीं है। ऐसे में इसे शोध कहना उचित नहीं होगा। यह वास्तव में हरदेवी की कुछ किताबों का पुनर्प्रकाशन है जिसमें उपरोक्त शोधों से प्राप्त निष्कर्षों को दोहराते हुए पाठकों में ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि यह भूमिका या आलेख ही हरदेवी को पहली बार सामने रख रहा है किंतु वास्तव में यह किताब हरदेवी संबंधी शोध में कोई भी मौलिक योगदान देने में सक्षम नहीं है। मूल शोध का संदर्भ देने की अकादमिक नैतिकता और शिष्टाचार को भी पूरी तिलांजलि दे दी गई है।

प्रोफ़ेसर श्रीवास्तव के सहकर्मी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख ‘हरदेवी-अ-फॉरगॉटन-हीरोइन-ऑफ़-19थ-सेंचुरी’ की चर्चा हमें विस्तार से करनी होगी। हम आगे की चर्चा में इस लेख के लिए इसके संक्षिप्त शीर्षक ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ का प्रयोग करेंगे। अगर प्रोफ़ेसर सिन्हा के इस लेख को एक शोध के रूप में देखें तो इसके दो दावे हैं :

1. इसकी भाषा-शैली और पद्धति दर्शाती है कि यह हरदेवी को अकादमिक जगत में पहली बार प्रस्तुत कर रहा है और प्राथमिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए उन्नीसवीं सदी के एक महत्त्वपूर्ण लेकिन इतिहास में उपेक्षित व्यक्तित्व के रूप में हरदेवी के जीवन की पहली बार पुनर्रचना कर रहा है।

2. सीमंतनी उपदेश और स्त्री विलाप की ‘अज्ञात’ रचनाकार के रूप में हरदेवी की पहचान कर रहा है।

यह लेख ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ कुछ ऐसे दावे कर रहा है जिनसे हरदेवी संबंधी मेरे शोध कार्य का सीधा संबंध है। ऐसे में, अपने शोध के बचाव के लिए इस चर्चा से बच निकलने का मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख के उपरोक्त दोनों ही दावे निराधार हैं। यह दोनों काम हरदेवी संबंधी मेरे उपरोक्त शोधालेख और मेरा पीएचडी शोध प्रबंध (जिसके परीक्षक ख़ुद प्रोफ़ेसर सिन्हा ही थे) कई वर्ष पहले कर चुके थे। एक लेख के रूप में ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ का ढाँचा, सूचनाएँ, बहुत से निष्कर्ष, प्रस्तुतीकरण और यहाँ तक कि इसका शीर्षक हूबहू ‘अज्ञात हिंदू स्त्री कैसे बनती है’ का अंग्रेजी अनुवाद हैं। हरदेवी संबंधी कई विश्लेषण और सूचनाएँ ‘प्रतिलोकवृत्त के रूप में स्त्रियाँ’ शीर्षक शोधालेख का भी प्रत्यक्ष दोहराव हैं, मसलन, ‘नारी शिल्पालय’ का प्रसंग। यहाँ भी मेरे शोध की किसी भी सूचना या निष्कर्ष को दोहराते वक़्त संदर्भ नहीं दिया गया है। नैतिकता का तक़ाज़ा था कि इस लेख को प्रोफ़ेसर सिन्हा मेरे लेख का छायानुवाद कहकर प्रकाशित करते। कहना ज़रूरी है कि ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख की अपनी मौलिकता भी है और प्रोफ़ेसर श्रीवास्तव की तरह यह महज़ नक़ल नहीं है। मसलन मेरी बहुत-सी स्थापनाओं को कुछ नए उदाहरणों के सहारे रमण सिन्हा ने दोहराया है। लेकिन मूल शोध में नए उदाहरण जोड़ने का कार्य कितना भी मौलिक हो, शोध नहीं कहला सकता।

इस विषय के विस्तार में जाना निरर्थक है। केवल एक प्रसंग का उल्लेख करूँगी। हरदेवी सीमंतनी उपदेश की लेखिका हैं, 2016 के मेरे शोध के इस निष्कर्ष को एक नए प्रमाण से पुष्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन मैगज़ीन में प्रकाशित सूचना को उद्धृत किया जिसमें साफ़ लिखा हुआ था कि हरदेवी ही इस किताब की लेखिका हैं। यह एक ज़रूरी उदाहरण था और इस पत्रिका की सूचना मेरे पिछले लेख में दी भी गई थी। संभवतः हिन्दी की दुनिया में पहली बार कोई इंडियन मैगज़ीन की बात कर रहा था। 2016 के हरदेवी की जीवनी संबंधी लेख तक यह अंक मैं देख न सकी थी और इतनी ख़ास सूचना मुझसे छूट गई। यह मिल जाती तो छह-सात पन्नों के तर्कों की वह शृंखला जिनके सहारे मैं हरदेवी को सीमंतनी उपदेश की लेखिका सिद्ध कर रही थी, वह काम एक पैराग्राफ़ में उद्धरण देकर हो जाता। हालाँकि, अपने शोध और निष्कर्षों की प्रामाणिकता का वह संतोष जो इस सूचना के इतनी देर से उपलब्ध होने के कारण मुझे आज मिल रहा है, वह न हो पाता। 2019 में प्रकाशित अपनी पिछली किताब की भूमिका में प्रोफ़ेसर सिन्हा ने इस लेखिका के रूप में हरदेवी की पहचान के लिए मेरे शोध का संदर्भ दिया था क्योंकि तब यह ख़तरा था कि अगर इस किताब की लेखिका कोई और निकलती है तो जिम्मेदारी मेरी हो, उनकी नहीं। बाद में यह साक्ष्य पब्लिक डोमेन में आ जाने पर उन्होंने 2016 के उस शोध का ज़िक्र दोबारा करने की ज़रूरत नहीं समझी।

प्राथमिक स्रोत को उद्धृत करना ज़रूरी चरण है लेकिन अगर वह पहले से मौजूद किसी शोध के सहारे ज्ञात होता हो या उसके पूर्वस्थापित निष्कर्ष की ही पुष्टि करता हो, तब सीधे प्राथमिक स्रोत का संदर्भ देकर उस पूर्ववर्ती शोध से संवाद करने की नैतिक बाध्यता से आप मुक्त नहीं हो सकते। विशेष रूप से जब आपके एक पूर्व छात्र ने यह शोध निष्कर्ष दिया हो और जिसकी थीसिस आप परीक्षक के रूप में जाँचते हुए अच्छी तरह से उसकी स्थापनाओं से परिचित हों। सीमंतनी उपदेश की लेखिका के रूप में हरदेवी की पहचान करते हुए ‘अज्ञात हिंदू स्त्री कैसे बनती है’ नामक लेख में हमने लिखा था :

हमारा ख़याल है कि इस युवा लेखिका ने ‘दूर का सफ़र’ भी किया और ‘उम्दा से उम्दा किताबें, रिसाले, अख़बार’ भी लिखे। सीमंतनी उपदेश की युवा लेखिका और लंदन यात्रा करने वाली हरदेवी कोई दो नहीं एक ही हैं। यह सम्भव नहीं लगता कि अगर कोई युवा लड़की अपना नाम दिए बग़ैर किसी किताब को छपवा रही है, तो कोई भी दूसरा तरीक़ा है, उसका नाम जानने का। वह किताब तो बिना किसी लेखिका के ही रहेगी, भले ही उसकी लेखिका बाद में कितनी भी किताबें अपने नाम से प्रकाशित कराए। श्रीमती हरदेवी के बाद के सार्वजनिक जीवन को देखते हुए यह समझ में आता है कि क्यों उन्होंने इन किताबों को दोबारा अपने नाम से नहीं छपवाया। लंदन से लौटने के बाद हरदेवी ने स्त्री शिक्षा के प्रचार को अपना लक्ष्य बना लिया था और पति-पत्नी दोनों ही इस काम में जुटे हुए थे। ऐसे में स्त्री शिक्षा के लिए पुरुष पाठकों को सहमत करना भी बहुत ज़रूरी था। अब वे अठारह वर्ष की युवती नहीं थीं, जो जिसे चाहे खरी-खरी सुना दे।

यहाँ इस संभावना पर विचार नहीं किया गया था कि एक इतिहासकार के लिए कितना सुखद हो जो कोई हरदेवी का समकालीन इस बात की पुष्टि कर दे। फ़्रेडरिक पिंकट ने यही किया। दरअसल, रमाबाई द्वारा सीमंतनी उपदेश को उद्धृत करने से एक बार फिर शिक्षित समाज का ध्यान इस पर गया था। मैक्स मुलर द्वारा इस किताब की अप्रत्यक्ष आलोचना का ज़िक्र हम पीछे कर आए हैं। ऐसे में लेखिका की उनके समकालीनों के बीच शिनाख़्त होना कोई मुश्किल बात न थी। हमने पहले भी लिखा था :

उन्नीसवीं सदी में पश्चिमोत्तर प्रांत की इतनी कम महिलाएँ पढ़ी-लिखी थीं कि ख़ुद को मूल रूप से आगरा या पश्चिमोत्तर प्रांत की बताने वाली कोई युवती, जो कह रही है कि वह रईस कायस्थ परिवार से है, विधवा है और फ़िलहाल पंजाब में रह रही है। जिसकी पुस्तक में लाहौर का ज़िक्र आता है। जो ब्रह्मसमाज के नवीन चंद्र राय, आर्यसमाज के दयानंद सरस्वती, देव समाज के शिवनारायण अग्निहोत्री और कन्हैयालाल अलखधारी को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। जिसकी पुस्तक कन्हैयालाल अलखधारी छपवा रहे हैं। वह भी जनाने में मुफ़्त बाँटने के लिए। जिसके बारे में पंडिता रमाबाई अच्छी तरह जानती हैं और लिख रही हैं कि उसने ब्रिटिश ज़नाना मिशन से शिक्षा पाई थी, इसके बाद छिपाने के लिए क्या रह जाता है।

‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ ने शोध के उन नियम-क़ायदों की पूरी अवहेलना की है जिनके अनुसार किसी विषय पर हो रहे नए शोध को उसके फाउंडेशनल या सेमिनल कार्य से संवाद करना ज़रूरी होता है—यह बताते हुए कि कैसे यह शोध इस पहले से मौजूद शोध में कुछ नया जोड़ रहा है या उसकी समीक्षा कर रहा है। इससे अलग ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की मंशा हरदेवी संबंधी आधारभूत शोध से संवाद या विवाद करने की नहीं, उनका बिना उचित संदर्भ दिए इस्तेमाल कर लेने की है। इतना कहते हुए हम इसकी शोध-पद्धति की समीक्षा की ओर बढ़ते हैं।

“तथ्य क्या हैं?” इस पर विचार करते हुए ई. एच. कार ने लिखा था कि एक इतिहासकार चुनता है कि तथ्य क्या हैं। वह सूचनाओं के ढेर में से जिसे चुनकर अपनी व्याख्या के लिए इस्तेमाल करता है, वही तथ्य हैं। स्पष्ट है कि मौजूद सूचनाओं में से क्या इतिहास-लेखन के लिए एक प्रामाणिक स्रोत बनने की क्षमता रखता है और क्या नहीं, ई.एच. कार इसी की बात कर रहे थे। ऐसे में यदि इतिहास एक व्यक्ति का लिखा जा रहा है तो ध्यातव्य है कि उससे संबंधित हर बातचीत, ज़िक्र या सूचना सत्य नहीं होती। उनमें से जो सूचना सत्य भी हो, वह महज़ इतने से इतिहास-लेखन में प्रासंगिक सिद्ध नहीं होती। एक इतिहास में सूचनाओं को तथ्य के रूप में शामिल न करने की बहुत-सी वजहें हो सकती हैं जिनमें से दो आधारभूत हैं—पहली वजह, उस सूचना की अनुपयोगिता का होना है अर्थात् ऐसी सूचना जिनका इतिहासकार उल्लेख न भी करे तो भी उसके निष्कर्ष पूर्ववत् ही रहेंगे, वह सूचना छँटनी के योग्य है। छँटनी की दूसरी वजह, सूचना की असत्यता या अप्रामाणिकता है जिसकी जाँच करना इतिहासकार की ज़िम्मेदारी है।

‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ नामक इस लेख की पद्धति इसके ठीक विपरीत है। यह लेख हरदेवी संबंधी सूचनाओं की कैटेलॉगिंग और इतिहास-लेखन के अंतर को समझ पाने में असफल रहा है। हरदेवी के जीवन पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को एक जगह एकत्र करने और दोहराने की क़वायद से अलग यह लेख ख़ुद हरदेवी के लेखन से ज़रा भी परिचित नहीं दिखता। हरदेवी की जीवनी लिखने के लिए बेशक़ीमती प्राथमिक स्रोत के रूप में उपलब्ध उनकी अपनी किताबों और पत्रिकाओं को खोलकर देखने की बजाय यह लेख उनके जीवन की रचना के लिए द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर रहा है। इन द्वितीयक स्रोतों में इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाएँ और मेरे उपरोक्त लेख दोनों ही शामिल हैं। सूचनाओं को बिना भेदभाव के या कहें कि बिना किसी इतिहास-दृष्टि के शामिल कर लेने के कारण यह लेख हरदेवी के जीवन की असल कहानी और अफ़वाहों के बीच का अंतर समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ दिखता है।

दस वर्षों से हरदेवी के जीवन को खोजने और दोबारा रचने की कोशिश में प्राप्त अनुभव के आधार पर परिचित हूँ कि गूगल या आर्काइव.ऑर्ग पर हरदेवी ‘की-वर्ड’ डालते ही कौन-सी सूचनाएँ दिखती हैं। यही वजह है कि साफ़ देख पा रही हूँ कि किस तरह इस लेख में इंटरनेट पर मौजूद सभी सूचनाओं को एकत्रित किया गया है और मेरे उपरोक्त लेख की स्थापनाओं के बीच में जगह-जगह भर दिया गया है। ऐसे में स्थापनाएँ तो पूर्ववर्ती ही हैं, बस उनकी पुष्टि के लिए अगर मूल लेख में मैंने एक तथ्य या उदाहरण पेश किया था तो उसकी जगह अब चार तथ्य या चार उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में इनमें से कई सूचनाएँ मेरे लेख की स्थापनाओं से मेल भी नहीं खातीं और उन्हें भरने से एक भारी अंतर्विरोध इस ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ में बन पड़ा है।

हरदेवी संबंधी इतिहास-लेखन और शोध के विकास में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की शोध-पद्धति और निष्कर्षों का विश्लेषण कुल चार या पाँच उदाहरणों के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि हम कह चुके हैं कि हरदेवी पर शोध अभी शुरुआती अवस्था में ही है। ऐसे में जो भी लिखा जा रहा है वह निःसंदेह आगे के शोधों और उनके निष्कर्षों पर असर डालेगा। ऐसे में शोध की गंभीरता को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आगे की समीक्षा का उद्देश्य यही है।

‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ जैसे इतिहास संबंधी लेख में इतिहासबोध की उपस्थिति, शोध-पद्धति और इतिहास-दृष्टि आदि बिंदुओं की गंभीरता से समीक्षा के लिए समीक्षक के चुने हुए उदाहरणों का सीमित होना और उन पर विस्तार से विचार किया जाना एक ज़रूरी शर्त है। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख में हरदेवी संबंधी सूचनाओं को क़रीब पंद्रह पन्नों में समेटते हुए किस तरह उनका एक जीवन रचा गया है और इसमें यह कितना सफल रहा है या विफल, उसकी सीमाएँ क्या हैं इसे आगे देखते हैं। कई बार लगता है कि यह सीमाएँ एक पूर्व प्रकाशित लेख का ढाँचा हूबहू इस्तेमाल करने के कारण भी हैं और इस ढाँचे में तमाम अंतर्विरोधी सूचनाओं और व्याख्याओं को बिना किसी सैद्धांतिक फ़्रेम के इस तरह एक-दूसरे के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने से भी। इस पद्धति का परिणाम है कि पूरा लेख आधी दूरी तक एक कहानी को कहता है और फिर उसी कहानी को एकदम विपरीत सूचनाओं से काटकर ध्वस्त कर देता है।

इसका पहला उदाहरण सेवाराम का प्रसंग है। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ कन्हैयालाल की मृत्यु पर अख़बार में छपी सूचना का संकलन करते हुए यह बताता है कि कैसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर हरदेवी और उनके भाई सेवाराम को भारत लौटना पड़ा। इसके बाद यह लेख बिपिन चंद्र पाल के संस्मरण में मौजूद एक दूसरी सूचना का ज़िक्र भी ‘तथ्य’ की तरह करता है और इसके सहारे यह स्थापना देता है कि देश लौटकर जब हरदेवी और रोशनलाल की शादी हुई, तो वह शादी दरअसल हरदेवी के भाई सेवाराम ने कराई थी जिसके लिए पिता और पुत्र के संबंधों में कड़वाहट आ गई। यह दोनों बातें ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ को कैसे एक साथ संभव लगती हैं, समझना मुश्किल है।

इस स्थापना को मज़बूती देने के लिए यह लेख एक और सूचना ‘यह भी एक तथ्य ही है’ कहते हुए जोड़ता है कि कन्हैयालाल ने हरदेवी की चौदह साल में शादी कर दी थी जिससे उनका रूढ़िवादी होना सिद्ध होता है। यह स्थापना उन्नीसवीं सदी के ऐतिहासिक संदर्भ को समझे बिना दी गई है। बिना यह समझे कि ख़ुद हरदेवी को अपने विवाह की उम्र से शिकायत नहीं थी। उन्होंने ख़ुद बारह वर्ष की बाध्यता वाले सहवास क़ानून की सिफ़ारिश और कोशिश की थी और उसके अमली रूप लेने पर उसका स्वागत किया था। स्त्री विलाप में हरदेवी ने ख़ुद लिखा था कि मेरा विवाह ऐसी उम्र में हुआ था जब मैं विवाह का अर्थ अच्छी तरह से जानती थी। राधिका देवी की सच्चिदानंद सिन्हा से शादी जो संभवतः उनकी पसंद से की गई थी, वह भी चौदह वर्ष में हुई थी और निस्संदेह हरदेवी ने ही करायी होगी क्योंकि वे हरदेवी और रोशनलाल के इलाहाबाद के दिनों से परिचित थे। उन्नीसवीं सदी के इतिहास को इक्कीसवीं सदी के चश्मे से परखना कितना भ्रामक हो सकता है फ़िलहाल इसकी चर्चा न करके हम ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की सेवाराम और उनके पिता के तथाकथित मनमुटाव संबंधी स्थापना की ओर लौटते हैं।

हम जानते हैं हरदेवी के भाई सेवाराम की मृत्यु 1889 में हुई थी, उनके पिता की मृत्यु 1888 की फ़रवरी के अंतिम सप्ताह में, जब हरदेवी और उनके भाई सेवाराम इंग्लैंड में थे। पिता की मृत्यु की ख़बर सुनकर वे भारत लौटे लेकिन सेवाराम की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी और उन्हें तुरंत ही इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। इसके बाद वे पत्नी सहित वापस इंग्लैंड गए। बार की डिग्री लेकर भारत लौटे सेवाराम ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत शुरू की लेकिन उसी साल 1889 में टाइफाइड से कलकत्ता में उनकी मृत्यु हो गई। इस वक़्त तक हरदेवी का विवाह नहीं हुआ था। हरदेवी का विवाह 1890 में हुआ—पिता और भाई दोनों की मृत्यु के बाद। उसमें भी पिता उनके लंदन रहते ही गुज़र गए थे। यह सूचना अख़बारों में प्रकाशित तथ्यों पर आधारित है।

‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ ने आलोचना के पूर्वोक्त शोध के यह निष्कर्ष भी दोहरा दिए और बिपिन चंद्र पाल की किताब में मौजूद इस अफ़वाह को भी। उस अफ़वाह के अनुसार हरदेवी की शादी उनके भाई सेवाराम ने कराई थी। बेटे द्वारा कराए गए इस विवाह से पिता नाराज़ थे और इस विवाह के कारण बाप-बेटे के बीच में मनमुटाव हो गया था। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख की शोध-पद्धति की यह पहली समस्या है कि हर ज़िक्र या सूचना को इसने ‘तथ्य’ मान लिया है, चाहे वह निहाल सिंह के संस्मरण हों या किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त सूचना। छँटनी भी इतिहासकार का एक कार्य है, इसे समझने में यह शोध चूक गया है। हरदेवी की कहानी या व्यापक रूप से कहानी की समझ और घटनाओं के बीच कार्य-कारण संबंध की दृष्टि का अभाव भी प्रत्यक्ष है।

दूसरा उदाहरण प्रत्येक अफ़वाह या सूचना को ‘तथ्य’ मानने की ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की पद्धति का निहाल सिंह के लेख के संदर्भ में निष्कर्षों पर क्या प्रभाव पड़ा इसे समझने के लिए दिया जा रहा है। निहाल सिंह के इस लेख की एक लंबी समीक्षा हम पीछे कर चुके हैं। इस लेख का सबसे पहले एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल रस्साकशी नाम की अपनी किताब में वीर भारत तलवार ने किया था। यहाँ निहाल सिंह का इस्तेमाल तथ्यों की आवश्यक छँटनी के विवेक और एक सजग इतिहास-बोध के साथ किया गया था। बिना इस मोह में पड़े कि इस संस्मरणात्मक लेख में लिखी हर बात को एक तथ्य मानकर न्यूनतम श्रम से एक बनी बनाई या रेडीमेड जीवनी पेश कर दी जाए। इतिहासकार का श्रम और उत्तरदायित्व इससे कहीं अधिक है जिसका बोध रस्साकशी में मौजूद है। प्रोफ़ेसर सिन्हा ने जब अपने लेख ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ में निहाल सिंह के लेख से सूचनाएँ उद्धृत की तब तलवार जी के इतिहासबोध से उलट राह चुनी और “This is fact that..” (यह एक तथ्य है कि…) पदबंध का उपयोग करते हुए उसकी सूचनाओं को अपने लेख में पिरोते गए। यह भी न सोचा कि निहाल सिंह तब जन्मे भी नहीं थे, जबका वे क़िस्सा लिख रहे थे। ध्यान रहे कि वे इतिहासकार भी नहीं थे, राजनीतिक रूप से सक्रिय एक लेखक और पत्रकार थे।

निहाल सिंह का जन्म 15 जुलाई, 1884 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। रोशनलाल के लंदन चले जाने के बाद और हरदेवी के लंदन जाने से दो साल पहले। हरदेवी और रोशनलाल के विवाह के समय उनकी आयु छह वर्ष की थी। यह ज़रूर है कि वे काफ़ी बाद में हरदेवी-रोशनलाल के घर अपने कॉलेज के प्रगतिशील साथियों के साथ आते रहते थे। क्या इतने भर से हम अपने किसी परिचित को अपने जीवन की सभी जानकारियों का प्रामाणिक स्रोत कह सकेंगे? सार्वजनिक शिरकत में हम इक्कीसवीं सदी के जीव भी अपनी निजी बातें साझा नहीं करते। उन्नीसवीं सदी के सार्वजनिक व्यवहार के लिहाज़ से तो यह बिलकुल सम्भव नहीं लगता। हरदेवी के लेखन में उन्नीसवीं सदी की एक उच्च मध्यवर्गीय स्त्री की वह निजता या गोपनीयता की आकांक्षा साफ़ देखी जा सकती है जहाँ वह अपने निजी जीवन के बारे में अधिक भेद नहीं दिया करती थीं। उन्होंने इतना लिखा लेकिन कभी अपने विवाह को दूसरा विवाह तक नहीं कहा। कभी अपने नाम से प्रकाशित लेखन में ख़ुद को विधवा नहीं कहा। वे अपने बारे में चल रही गॉसिप्स से परिचित न रही हों ऐसा संभव नहीं।

निहाल सिंह एक स्रोत के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन वे एक रचनात्मक व्यक्ति भी हैं जिन्हें क़िस्सा गढ़ने का हुनर आता है। उनके यह क़िस्से काफ़ी हद तक हरदेवी के समकालीनों के बीच उन्हें लेकर चल रही गपशप या गॉसिप पर निर्भर दिखते हैं। निहाल सिंह की अपनी भाषा भी हरदेवी के संबंध में गॉसिप का स्वर लिये हुए ही है, जो इस दो पन्ने के उल्लेख में छिपती नहीं। इससे इनकार नहीं कि अपनी तमाम सीमाओं के रहते हुए भी गॉसिप ख़ुद इतिहास-लेखन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। द रिटर्न ऑफ़ मार्टिन ग्युरे में नताली ज़ेमन डेविस ने सोलहवीं शताब्दी के फ्रांस में पहचान चुराने के एक चर्चित मामले का इतिहास लिखने के लिए अफ़वाहों और गपशप (गॉसिप) का ही सहारा लिया है। अर्लेट फार्ज़ की किताब द एल्यूर ऑफ़ द आर्काइव्स दिखलाती है कि किस तरह अठारहवीं सदी के फ्रांस में पुलिस रिपोर्टों और न्यायिक अभिलेखों तक में समाज में चल रही गपशप दर्ज की जाती थी, जिनका इस्तेमाल इतिहासकार ने उस समय के आम लोगों के जीवन की पुनर्रचना के लिए किया है। रॉबर्ट डार्टन की प्रसिद्ध किताब द ग्रेट कैट मासेकर में अफ़वाहों और अनौपचारिक कहानियों का अठारहवीं सदी के फ्रांसीसी मज़दूरों की विचारधारा और जीवन-दृष्टि को समझने में अद्भुत उपयोग किया गया है।

इसके बावजूद गपशप या गॉसिप का इतिहास-लेखन में इस्तेमाल एक सजग चुनाव का परिणाम है जिसके लिए इसकी संरचनात्मक समझ बेहद आवश्यक है। यह गॉसिप्स और तथ्यों का अंतर समझते हुए ही किया जाता है। हम देख चुके हैं कि निहाल सिंह के संस्मरण के कौन से हिस्से प्रामाणिक हैं और कौन-से गपशप या अफ़वाह। यह भी कि इस संस्मरण में मौजूद अफ़वाहों का इस्तेमाल हरदेवी के समाज को समझने में किस तरह किया जाए। एक स्रोत के रूप में इस तरह की सूचनाओं का उपयोग और छँटनी इतिहास-लेखन में किस तरह हो इसे यहाँ भी एक उदाहरण के ज़रिए सामने रखते हैं। इसके लिए बेहद साधारण-सा वाक्य लेते हैं जिसे निहाल सिंह के संस्मरण से ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख ने चुना और “एक तथ्य” मानकर अपने निष्कर्षों के लिए इस्तेमाल किया है। निहाल सिंह लिखते हैं,

He married her by Arya Samaj rites, in 1891 in Lucknow, where after his return, he first set up practice.

यहाँ निहाल सिंह की हर सूचना को ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की “यह तथ्य है…” की शैली में स्वीकार करने से न्यूनतम दो निष्कर्ष प्रत्यक्षतः प्रभावित होंगे। पहली ग़लती हरदेवी-रोशनलाल के विवाह के वर्ष के निर्धारण में होगी। इसे निहाल सिंह 1891 बतला रहे हैं जबकि वास्तव में यह विवाह 1890 में हुआ था। इसका ज़िक्र ज़रूर बहुत से अख़बार 1892-93 तक भी करते रहे और कुछ तो दशक बाद तक। देश-विदेश के तमाम अख़बारों में इसकी सूचना 1890 में छपी थी। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में इसे लेकर 1890 में चली खींचतान की चर्चा पीछे की जा चुकी है। यह विवाह और इसकी तिथि केवल तथ्य का मसला नहीं, इससे जुड़े दूसरे तमाम प्रसंग उन्नीसवीं सदी के हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र की एक मुकम्मल तस्वीर तैयार करने में मदद करते हैं।

दूसरी ग़लती—इस सूचना से संबंधित है कि रोशनलाल ने लखनऊ में वकालत शुरू की। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती और यह संभव भी नहीं है। सभी ख़बरें, उनके जीवन की घटनाएँ और उनके समकालीनों का लेखन रोशन लाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से वकालत शुरू करना बताते हैं। यहीं एलनगंज में उनकी कोठी थी जहाँ वे अपने परिवार को भी ले आए थे। यहीं पर उन्होंने शहर का पहला भारतीय गर्ल्स हाई स्कूल खोला था जिसके संचालन में कुछ महीने बाद लंदन से लौटकर हरदेवी के भी शामिल होने की जानकारी मिलती है, भले ही वह ऐसे स्रोतों पर आधारित हो जहाँ हरदेवी की चर्चा बड़ी ही उपेक्षापूर्ण ढंग से की गई थी। यहीं के ‘क्वींस प्रेस’ से हरदेवी की भारत भगिनी पत्रिका छपती थी, जो 1894 तक यहीं से छपती रही (सम्पादित लाहौर से होती थी), हमने बात की थी कि किस तरह हरदेवी को इलाहाबाद बसने का निर्णय पुनर्विचारित करना पड़ा और सबकुछ छोड़कर लाहौर लौटना पड़ा था। यह पत्रिका उसके बाद तक यहीं छपती थी। स्कूल भी चलता रहा। हरदेवी भी बार-बार इलाहाबाद की गोष्ठियों और सभाओं में दिखा कीं लेकिन वह इलाहाबाद जहाँ पर इस क्रांतिकारी जोड़े ने अपनी पहली गृहस्थी बसाई थी वह उनका घर न रहा। निहाल सिंह की इस सूचना को तथ्य मानकर उद्धृत करने के बाद इलाहाबाद में इस जोड़े के संघर्ष का वह समूचा इतिहास काल्पनिक हो जाएगा जिसके तमाम साक्ष्य मौजूद हैं।

इन दो तथ्यों के ग़लत निकलने पर तीसरी सूचना के साथ क्या व्यवहार हो अपेक्षित प्रश्न यह भी है। क्या इनके आधार पर बिना जाँचे ही इसे ख़ारिज कर दिया जाए? यों भी, क्या ही फ़र्क़ पड़ता है कि विवाह लखनऊ में हुआ या इलाहाबाद में। किंतु इतिहासकार का काम इससे अधिक धैर्य की अपेक्षा रखता है। उसे दो ग़लत सूचनाओं के बाद भी पूर्वाग्रह से बचना है और इस तीसरी सूचना की संभावनाओं पर विचार करना है। जिस कसरत का पहला चरण है तथ्यों की जाँच। जैसे यह जानना कि क्या उस वक़्त इलाहाबाद में आर्य समाज के ऐसे मंदिर मौजूद थे? क्या लखनऊ में यह मंदिर था? मसलन, इलाहाबाद में सबसे पुराना आर्य समाज मंदिर जो जॉर्ज टाउन में स्थित है, वह 1901 का बना हुआ है। जबकि स्वामी दयानंद का स्थापित किया हुआ लखनऊ का आर्य समाज मंदिर मई 1880 से मौजूद था। यानी हरदेवी के विवाह के समय संभव है कि इलाहाबाद में आर्य समाज का मंदिर मौजूद नहीं था जबकि लखनऊ में था। अगला चरण संभावनाओं की परीक्षा का होगा—क्यों यह ‘आर्यसमाजी-ब्रह्मसमाजी जोड़ा’ इस आर्य समाजी रीति से ही विवाह करना चाहेगा, आदि।

इस परीक्षण की प्रक्रिया से गुज़रते हुए हम पाते हैं कि एक ही साँस में दो सूचनाएँ ग़लत कहने पर भी संभव है कि निहाल सिंह यहाँ तीसरा तथ्य सही रख सके हों। यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला जा रहा है इसे समझने के लिए यह ख़बर देखना ज़रूरी है जिसे लाहौर ट्रिब्यून अख़बार से लेकर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने पत्र द हिंदुस्तान रिव्यू के अप्रैल, 1906 के अंक में पुनः प्रकाशित किया था :

श्री रोशन लाल, बैरिस्टर-एट-लॉ, की विधवा भतीजी का विवाह बरेली के बाबू जगदंबा प्रसाद से होना—यह एक आनंददायक और उल्लेखनीय सामाजिक घटना थी। इस विवाह समारोह में लाहौर के शिक्षित हिंदू समुदाय के बहुत से प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें दोनों पक्षों के आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, सिख और परंपरावादी हिंदू सब शामिल थे। विवाह संस्कार वैदिक रीति से संपन्न हुआ, अर्थात् आर्य समाज की परंपराओं के अनुसार। यह परंपरागत विधि से इस मायने में भिन्न है कि इसमें मूर्तिपूजा संबंधी अंश हटा दिए गए हैं। एक और विशिष्ट पहलू, जिसे दर्शकों ने विशेष रूप से सराहा, यह था कि वधू और वर दोनों ने संस्कृत और स्थानीय भाषा में विवाह के वचनों को दोहराया। इसके लिए ‘ऑफ़िशियेटिंग’ पुजारी ने प्रत्येक श्लोक का अर्थ अनुवाद करके समझाया। समारोह के बीच में एक व्यक्ति वैदिक संस्कारों के विभिन्न अनुष्ठानों के धार्मिक, नैतिक, और शारीरिक महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कर रहा था, जिसने उत्सव को और भी रोचक बना दिया।

समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएँ भी शामिल थीं, जो मंडप के एक विशेष भाग में बिना घूँघट के बैठी थीं। उन्होंने लावां (अग्नि के चारों ओर फेरे) के दौरान परंपरागत गीत गाए। विवाह समाप्त होने पर, प्रसन्न दूल्हे को मित्रों और अतिथियों से आशीर्वाद और बधाइयाँ प्राप्त हुईं। साथ ही, वधू के पिता द्वारा कुछ परोपकारी संगठनों के लिए अनुदानों की घोषणा की गई।

यह विवाह सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है क्योंकि वधू, जो कि अपनी किशोरावस्था से भी पहले विधवा हो गई थी, के माता-पिता और संबंधी अत्यंत पारंपरिक और रूढ़िवादी थे। उन्हें इस विवाह के लिए सहमत करने में काफी प्रयास करना पड़ा। समारोह के अंत में, सभी अतिथियों को एक शानदार भोज दिया गया, जिसके बाद वे विदा हुए।

उपरोक्त उद्धरण का उपयोग यहाँ यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि इतिहासकार तथ्यों की प्रामाणिकता या घटनाओं की संभाव्यता को जाँचे किस तरह। यह भी कि किस तरह किसी सूचना की प्रामाणिकता को दूसरी अधिक प्रामाणिक सूचना के सहारे जाँचा जा सकता है। रोशन लाल की यह भतीजी लक्ष्मी देवी बाद में बड़ी प्रसिद्ध हुईं किंतु अभी हम उनके जीवन या उपरोक्त वर्णित समारोह की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम इस विवाह के कर्ता-धर्ता रोशन लाल के अपने विवाह के बारे में बात करेंगे और विचार करेंगे कि अपनी भतीजी का पुनर्विवाह इस प्रगतिशील रीति से कराने वाले व्यक्ति ने क्या अपना विवाह भी इसी तरह किया होगा। उनका ख़ुद का विवाह भी, जैसा कि निहाल सिंह कह रहे हैं इसी तरह की मूर्तिपूजा रहित ‘आर्य रीति’ से हुआ हो, असंभव नहीं लगता। रोशन लाल तो सबसे पुराने आर्य समाजियों में से थे ही। साथ ही हरदेवी जिस तरह अपने जीवन को नज़ीर बना देने की इच्छा से प्रेरित दिखा करती हैं, उससे भी उक्त ‘आर्य रीति’ से उनका विवाह होने की यह सूचना एक तथ्य लगती है। जो संभव है कि निहाल सिंह को सीधे इस दंपति से मिली हो। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि महज़ एक सूचना का उल्लेख कर देना या सही तिथि बता देना ही इतिहास-लेखन नहीं कहलाता। एक जानकारी की उपयोगिता इतिहास की पुनर्रचना में कितनी दूर तक है, इसके आधार पर भी उसके महत्त्व का आकलन आवश्यक है। सालों पहले ई. एच. कार ने लिखा था :

तथ्य महज़ तथ्य नहीं होते; वे इतिहासकार का (द्वारा) चयन और व्याख्या होते हैं। तथ्यों का ग़लत चयन या ग़लत व्याख्या इतिहासकार को एक झूठी कहानी सुनाने की ओर ले जाती है, जो घटनाओं की वास्तविकता को दिखलाने में असमर्थ होती है।

‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ एक शोध के रूप में यह समझने में असफल है कि किसी तथ्य या सूचना का परीक्षण कैसे किया जाए और परीक्षण के बाद यदि उस सूचना की तथ्यात्मकता सिद्ध होती हो तो उसकी व्याख्या कैसे की जाए। किसी सूचना की शोध के संदर्भ में उपयोगिता या महत्त्व क्या है इसे व्याख्यायित किए बिना उनको महज़ उद्धृत करके ही शोध की इतिश्री कर लेना किसी तरह से उपयोगी नहीं कहा जा सकता।

उपरोक्त विवाह का ब्योरा यह दिखलाने में सक्षम है कि कैसे उन्नीसवीं सदी के अंत में किसी जोड़े द्वारा आर्य समाज की विवाह-पद्धति का अपनाया जाना, विवाह जैसी निजी क्रिया को भी साहसिक एक्टिविज़्म और समाज सुधार की गतिविधि में बदल देता है। यह महज़ एक पंक्ति में उद्धृत करते हुए बढ़ चलने योग्य सूचना नहीं बल्कि इस जोड़े की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता के दस्तावेज़ के रूप में चर्चा का विषय है, जहाँ वे अपने विवाह को बड़े सजग रूप में एक क्रांतिकारी नज़ीर बनाना चाहते हैं। यह जितना निहाल सिंह देख रहे हैं—एक विधवा का दिल के हाथों मजबूर हो जाना या प्रेम में पागल होकर दोबारा विवाह कर लेना—उससे कुछ अधिक है। यह घटना हरदेवी और रोशन लाल द्वारा उन्नीसवीं सदी के हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र में खड़ी की जा रही निजी-सार्वजनिक की बाइनरी को चुनौती देने का एक ऐतिहासिक साक्ष्य तो है ही जहाँ वे एक निहायत ही निजी विषय मानकर बरते जा रहे विवाह या स्त्री के प्रेम को एक सार्वजनिक विषय बना रहे थे। इस जोड़े के द्वारा अपने विवाह को एक सार्वजनिक स्टेटमेंट बनाने की गंभीरता और साहस के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में भी इसे पढ़ा जाना चाहिए।

इस सूचना के सहारे इसकी व्याख्या भी संभव है कि रूढ़िवादी कायस्थों की ओर से हो रहे अपने आक्रामक विरोध को इस युगल ने कैसे लिया होगा या इसकी व्याख्या कि इन हमलों की इस नवयुगल के लिए कितनी कम अहमियत रही होगी, जो कि उस दौर के सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच टकराव के मसलों की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करने में सक्षम है। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ आलेख निहाल सिंह के दो पन्नों से अधिक के उद्धरण को इसी रीति से तथ्य कहकर उद्धृत कर देना पर्याप्त समझता है, इसकी जाँच में उलझे बिना कि वे सूचनाएँ सत्य हैं या असत्य, शोध के विकास में योग देने में सक्षम हैं या फिर लेख के मूल ढाँचे में निहित निष्कर्षों को ध्वस्त करने वाली अंतर्विरोधी सूचनाएँ।

तीसरा उदाहरण, ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ में एक से अधिक बार सूचनाओं के साथ की गई सजग छेड़छाड़ से संबंधित है। यह उदाहरण सेवाराम की पत्नी के भी वकील होने की सूचना देने से संबंधित है। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ के अनुसार इंग्लैंड में लाला सेवाराम और उनकी पत्नी दोनों वकालत की पढ़ाई कर रहे थे :

Sewaram and his wife’s bar–at–law courses in London were not yet completed, so after the funeral they went back again.

(सेवाराम और उनकी पत्नी का लंदन में बार-एट-लॉ का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद वे फिर वापस चले गए।)

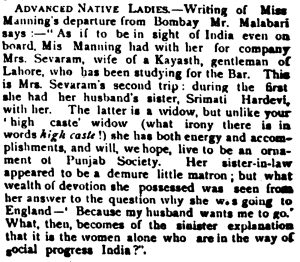

यह एक भ्रामक सूचना है। अभिलेखों में कहीं इसका कोई संदर्भ नहीं। सहज बुद्धि जानती है कि अगर सेवाराम की पत्नी वकालत पढ़ रही होतीं तो हरदेवी से बड़ी ख़बर वे ख़ुद होतीं। यहाँ तो दर्जनों उल्लेख के बावजूद कोई उन्हें उनके नाम से भी नहीं जानता। 23 मार्च, 1889 के सिविल एंड मिलिटरी गैजेट में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ मालाबारी लिखते हैं कि अपने पति के साथ लंदन जा रही श्रीमती सेवाराम से जब पूछा गया कि वे लंदन क्यों जा रही हैं, तब उनका उत्तर था-“क्योंकि मेरे पति चाहते हैं कि मैं जाऊँ। इसके लिए वे उन्हें संकोची गृहिणी—(demure little matron) कहकर पुकारते हैं। इस आँखों देखे हाल में श्रीमती सेवाराम के विधि छात्र होने की कोई जानकारी नहीं मिलती। विचारणीय है कि उनकी इस यात्रा-भर से जिस वक़्त उनकी इतनी चर्चा होने लगी थी, अगर वे उत्तर भारत की पहली स्त्री वकील होतीं तो यह अख़बार उनके बारे में कैसे एक भी सूचना न छापते। अधिक स्पष्टता के लिए बहराम जी मालाबारी द्वारा श्रीमती सेवाराम और हरदेवी का यह उल्लेख पढ़िए—

हम मालाबारी की सूचना पर इसलिए तुलनात्मक रूप से अधिक यक़ीन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ घड़ी पहले बंदरगाह हुए संवाद को ही दोहराया है और उससे एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। सेवाराम की पत्नी की छवि को गृहिणी तक सीमित रखना मालाबारी का पूर्वाग्रह नहीं है। इतिहास साक्षी है कि वे दूसरे तमाम लोगों की तरह स्त्री की एजेंसी बस प्रेम और पातिव्रत तक सीमित रखने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे बड़े स्त्री अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक थे। उपरोक्त उद्धरण में ही वे हरदेवी का उल्लेख बिल्कुल ही अलग तरह से करते हैं, जो उनके पूर्वाग्रहरहित होने का गवाह है। ऐसे में श्रीमती सेवाराम को वकालत पढ़ने लंदन भेज देना ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ का मौलिक सृजन है। यह लेख इस तरह की मिथ्या सूचनाएँ गढ़ने और उनका उल्लेख करने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ जाता है और एक पंक्ति भी ठहरकर उनके होने की प्रासंगिकता या अर्थ पर विचार नहीं करता। न सिर्फ़ आगे के लेख में इतनी बड़ी सूचनाओं पर दोबारा बात नहीं होती बल्कि कुछ ही देर में एक दूसरी उसे ही काटने वाली सूचना तथ्य के रूप में लेख में जुड़ जाती है और कहानी का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में, कार्य-कारण संबंध को सिरे से नकारने वाले इस लेख के ज़रिए हरदेवी की कहानी को समझना टैरेंटिनो की ‘पल्प फ़िक्शन’ को समझने से भी मुश्किल काम है।

यह चौथा उदाहरण एक शोध के रूप में ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की हरदेवी के जीवन और उन्नीसवीं सदी के हिंदी लोकवृत्त संबंधी सतही समझ को दर्शाता है। जिसका कारण ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ द्वारा हर उस सूचना को जो उसे इंटरनेट पर, या दूसरे शोधार्थियों के यहाँ मिली जल्दबाजी में अपने लेख में भरते चले जाना है—यह देखे बिना कि कहीं वह अपनी ही कही बातों को काट तो नहीं रही है। यह प्रसंग डॉ. धर्मवीर के निष्कर्षों के साथ मेरे उपरोक्त शोध की स्थापनाओं को मिलाने से पैदा हुई अंतर्विरोधी व्याख्या का है जिसे लेख में ‘धर्मवीर-सिंह विवाद’ कहा गया है। ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की कल्पना ने यह तीसरा तथ्य रचा है।

यहाँ कहना आवश्यक है कि डॉ. धर्मवीर वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2014 की फ़रवरी में सीमंतनी उपदेश संबंधी लेख प्रकाशित होते ही फ़ोन करके बात की थी और मेरा मनोबल बढ़ाया था। यह न भी होता तो भी अपने शोध से वे आदरणीय हैं। अपने से पहले के किसी शोधार्थी के निष्कर्षों को ग़लत पाना और अपने शोध में उसका उल्लेख कर देना विवाद नहीं संवाद कहलाता है। यह संवाद आप तब नहीं करते जब आप बिना संदर्भ दिए पिछले शोध के निष्कर्षों का अपने नाम से इस्तेमाल करने की नीयत रखते हैं।

डॉ. धर्मवीर को सीमंतनी उपदेश किताब जब मिली और उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया, उसके बाद से वे इसकी लेखिका को खोज रहे थे। वे हरदेवी को तो नहीं जान सके लेकिन इस किताब के लेख के सहारे जो उन्नीसवीं सदी में कई दूसरी जगह भी प्रकाशित हुए थे, उस लेखिका का एक शोधपूर्ण ‘ट्रेल’ निर्मित कर सके थे। हम सबसे शोध करते वक़्त ग़लतियाँ होती हैं, एक छोटी-सी ग़लती इस बड़ी खोज के दौरान वे भी कर गए। सूज़ी थारू एवं के. ललिता ने अपनी पुस्तक में बताया था कि मराठी मिशनरी ‘बाबा पदमन जी ने विधवा जीवन पर 1857 में लिखे अपने उपन्यास यमुना पर्यटन के बाद के संस्करणों के परिशिष्ट में स्त्रियों द्वारा लिखे दो लेखों को संकलित किया था। इनमें से पहला लेख धर्मवीर ने हूबहू सीमंतनी उपदेश से लिया हुआ पाया और बताया कि यह वही लेख है जिसे रमाबाई, देवेंद्र एन. दास आदि ने भी उद्धृत किया था। उस परिशिष्ट में मौजूद दूसरा लेख एक भाषण था। जो 1881 में बंबई के ‘प्रार्थना समाज’ में किसी स्त्री ने दिया था और उसी साल की सुबोध पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। बाद में यही लेख यमुना पर्यटन नाम के अपने इस उपन्यास में बाबा पदमन जी ने भी संकलित किया। इसे सूजी थारू एवं ललिता ने अपनी पुस्तक में ‘अज्ञात’ शीर्षक के अंतर्गत रखा। उनके द्वारा इन दोनों लेखों को एक ही शीर्षक के तहत रखने की वजह, इनका एक जगह मिलना था। इसका लेखिका की पहचान से कोई लेना-देना नहीं था। इसका कोई दावा नहीं किया गया था कि ये दोनों लेख एक ही लेखिका के लिखे हुए हैं। इसका भी प्रमाण नहीं है कि यह दूसरा लेख, जो एक भाषण है, इसको देने वाली स्त्री विधवा ही थी। सीमंतनी उपदेश किताब में भी यह लेख शामिल नहीं है। न ही स्त्री विलाप में। डॉ. धर्मवीर से भूल यह हुई कि इन दोनों लेखों को उन्होंने एक ही लेखिका की रचना समझ लिया, जिसे मानने का कोई आधार नहीं था। (लेकिन उस वक़्त न मानने का भी नहीं था।)

प्रोफ़ेसर रमण सिन्हा ने ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख में डॉ. धर्मवीर के इन निष्कर्षों को बिना उनका संदर्भ दिए सीधे-सीधे दोहरा दिया। साथ में आलोचना 2016 में प्रकाशित मेरे लेख के निष्कर्ष भी इसमें जोड़ दिए। इस हिसाब से ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ में स्थापना दी कि—1881 में हरदेवी ने बंबई जाकर यह भाषण दिया था। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि अगर वे मेरे इस निष्कर्ष से सहमत ही हैं कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी थीं, तब तो 1881 में बंबई के प्रार्थना समाज में दिया गया यह भाषण उनका नहीं हो सकता। (एक दूसरा भाषण हरदेवी ने ज़रूर प्रार्थना समाज, बंबई में दिया था लेकिन इसके आठ वर्ष बाद 1889 में) दरअसल, हरदेवी के बारे में मिली हरेक अंतर्विरोधी सूचना को जमा करके उनका कोलाज बनाने की बजाय अगर ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ हरदेवी की लिखी रचनाओं को पढ़कर लिखी जाती तो यह न होता। हरदेवी 1886 में पहली बार बंबई गई थीं और इसका ज़िक्र वे ख़ुद अपने यात्रावृत्त लंदन यात्रा के नौवें-दसवें पन्ने पर ही करती हैं। पढ़कर देखिए :

अब यह विचार कि कल प्राता काल नौ बजे बंबै पहुचैगे मन मे बहुत खुशी होई जिस बंबै का नाम समाचार पत्रों में पढ़ा करते और जिस की प्रशंसा मित्रों के मुख से सुन उस स्वर्घपुरी को दुर्गम जान जी अकुलाया करता था, आज हम उसी के निकट जा रहे हैं। गर्ज रात भर उसके चाव में अनेक विचार उठते रहे दूसरे दिन प्राताकाल छै बजे से सबने उतरने की तियारी कर ली। असबाब बाँध बिलकुल निसचिंत होये इंतज़ार करने लगे आखर ठीक नौ बजे गाड़ी स्टेशन में दाखल होई इस समय की ख़ुशी का वर्णन करना कठिन है॥ इतना बड़ा स्टेशन कारखाना पैहले कभी आँखों से न देखा था। हर चीज़ अचम्भा दिलाती थी बहुत से पारसी मित्र जिनमें भाई सेवाराम भी थे पलेटफ़ार्म पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे।

भला 1886 में पहली बार बंबई गई हरदेवी ने 1881 में बंबई में हो रही एक सभा में भाषण ज़ूम पर तो नहीं दिया होगा। माना कि ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ की वास्तविक रुचि हरदेवी या उनके लेखन में नहीं है और हरदेवी उसके लेखक के लिए महज़ एक साधन हैं लेकिन तब भी अकादमिक ईमानदारी का तक़ाज़ा है कि जिस लेखिका की विशेषज्ञता का यह लेख दावा कर रहा है, उसकी लिखी सौ पन्ने की किताब तो पढ़ ही लें।

‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख के संदर्भ में पाँचवीं और अंतिम बात कहकर इस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। प्रोफ़ेसर सिन्हा हरदेवी के बारे में अपनी स्थापना देते हैं :

उनके (हरदेवी के) जीवन और लेखन में किसी भी प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद-विरोधी दृष्टिकोण को खोजना कठिन है (it is difficult to find any direct anti–colonial stance in her life and letters)

हरदेवी के लेखन में अंग्रेजी शासन या उपनिवेशवाद का कोई विरोध खोजने में उन्हें हो रही कठिनाई का कारण यह है कि प्रोफ़ेसर सिन्हा ने हरदेवी का लिखा (या कहें कि प्राथमिक स्रोत) बस उतना ही पढ़ा है जितना वह आलोचना में प्रकाशित मेरे लेखों में उद्धरणों की सूरत में मौजूद था। हरदेवी या किसी भी लेखक पर बात करने वाले को सबसे पहले उसकी रचनाओं से परिचित होना चाहिए। हरदेवी की पत्रिका भारत भगिनी इतनी खुलकर साम्राज्यवाद विरोधी हो गई थी कि उस पत्रिका के सहारे ‘पटियाला षड्यंत्र’ का पूरा मुक़दमा चला। वही मुक़दमा जिसकी उपज लाहौर में क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी थी जिनमें अजीत सिंह और लाला लाजपत राय का नाम शामिल है।

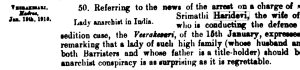

इस मुक़दमे में सरकारी वकील के भाषण को देश-भर में टेलीग्राफ़ द्वारा प्रसारित किया गया और इससे आर्य समाज की इतनी बदनामी हुई कि मुंशी राम को सफ़ाई देते हुए और समाज का पक्ष रखते हुए द आर्यसमाज एंड इट्स डिट्रैक्टर्स : अ विंडीकेशन नाम की एक पूरी किताब लिखनी पड़ी। वैलेंटाइन शिरोल की इंडिया अनरेस्ट से तो सभी परिचित होंगे और उसमें आए इस मुकदमे और रोशन लाल के ज़िक्र से भी। रोशन लाल का यह ज़िक्र प्रकारांतर से हरदेवी का ही ज़िक्र था। क्या आप जानते हैं कि यह मुक़दमा हरदेवी से कैसे जुड़ा था? भारत भगिनी को सरकारी दबाव में बंद करना पड़ा था। 1910 के प्रेस एक्ट से भी ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख को परिचित होना चाहिए। उसके आधार पर तैयार की जा रही अंग्रेजी सरकार की ख़ुफ़िया रिपोर्ट के दो हिस्से हम नीचे देते हैं। पूरी रिपोर्ट नेशनल आर्काइव दिल्ली में उपलब्ध है :

पहली रिपोर्ट

Name, race, status, of the editor—

Srimati Hardevi, Kayasth; age about 51; daughter of the late Rai Bahadur Kanhaya Lal, Executive Engineer, Lahore, and wife of Roshan Lal, B.A., Barrister–at—Law, President of the Vegetarian section of the Arya Samaj. Good Status.

General remarks as to tone, influence, …,and the particulars regarding…and data of …furnished, if any,under Act 1 of 1910—

Is dedicated to Hindu women and is the product of the new spirit amongst a few of them. Is at present moderately conducted, but should be watched and guided, if necessary, on the right lines.

जब इसी रिपोर्ट में दूसरे अख़बारों के बारे में की गई टिप्पणियों से इसे मिलाते हैं तो इस गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज यह नोट कि ज़रूरत पड़ने पर इस पत्रिका को सही तरीक़े से चलाना सिखाया जा सकता है—इतनी साधारण-सी बात नहीं थी। उस वक़्त के प्रेस एक्ट में प्रकाशकों तक से ऐसी सरकारी टिप्पणियों के बाद तगड़ी ज़मानत की रकम जमा कराई जाती थी। इसके साथ ही जेल की सज़ा का भी प्रावधान था। संभवतः यही किया भी गया होगा तभी जिस पत्रिका को हरदेवी अपने प्राणों से प्रिय कहा करती थीं वह इसके अगले ही वर्ष बंद करनी पड़ी। पूरे तेईस वर्ष से निर्बाध चल रही यह पत्रिका, इसी खुफ़िया रिपोर्ट की अगली किश्त में “Ceased to exist” हो गई। इस दूसरी रिपोर्ट का हिस्सा हम दे रहे हैं—

दूसरी रिपोर्ट

Name, race, status, of the editor—

Srimati Hardevi, Kayasth ; age shout 51; daughter of the late Rai Bahadur Kanhaya Lal, Executive Engineer, Lahore, and wife of Roshan Lal, B.A., Barrister–at—Law, President of the Vegetarian section of the Arya Samaj. Good Status

General remarks as to tone, influence, …,and the particulars regarding…and data of …furnished, if any, under Act 1 of 1910—Ceased to exist from July 1911.

इस सूचना से अलग पटियाला षड्यंत्र केस की पूरी फ़ाइल मौजूद है जिसमें हरदेवी की भारत भगिनी पत्रिका को रखना राजद्रोह का आधार बनाया गया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम अपने 2016 के लेख में भी कर चुके हैं। हमने गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर दिखाया था कि किस तरह हरदेवी सशस्त्र क्रांतिकारियों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थीं।

हिंदी के परंपरागत आलोचक जो भारतेंदु मंडल के लेखकों की आलोचनाओं में साम्राज्यवाद का विरोध देखा करते हैं और इसी के आधार पर ‘हिंदी नवजागरण’ रूपी बहुमंज़िला इमारत जोड़कर बैठे हैं, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हरदेवी की यह पत्रिका बंद क्यों हुई। क्यों अपने वक़्त की इतनी प्रभावशाली व्यक्तित्व होकर भी हरदेवी और क्यों इतनी महत्त्वपूर्ण पत्रिका होकर भी भारत भगिनी इतिहास से ग़ायब हो गई।

इसका उत्तर नीचे दी गई कतरन में है। यह उन ख़बरों के सरकारी संग्रह की फ़ाइल है जो ब्रिटिश सरकार के ‘क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट’ से संबंधित हैं। हरदेवी को जेल में डाल दिया गया और पत्रिका बंद कर दी गई। हरदेवी की पत्रिका रखना राजद्रोह क़रार दिया गया। ज़ाहिर है खोज-खोजकर उसके अंक नष्ट किए गए होंगे। नेहरू परिवार जो पहले अंक से इस पत्रिका का ग्राहक बना हुआ था और जिसके बंद होते ही उसने स्त्री दर्पण का प्रकाशन शुरू किया, उसके संग्रह में भी भारत भगिनी नहीं दिखती। किसी अंक में हरदेवी का ज़िक्र नहीं दिखता। वह हरदेवी जिनकी यह संपादिकाएँ न सिर्फ़ दो दशक तक पाठिका रही थीं बल्कि जिनसे उनका घरेलू रिश्ता भी था।

हरदेवी संभवतः हिंदी की अकेली ऐसी लेखक थीं जिन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद किया गया। गांधीवादी आंदोलन में औरतों के जेल भरने की ख़बर तो एक आम सूचना है लेकिन 1910 में एक स्त्री अपनी एजेंसी (गांधीजी की नहीं) के इस्तेमाल की बदौलत तब इस हश्र पर पहुँची जब हिंदी साहित्य में छद्म नाम से लिखे गए शिवशंभु के चिट्ठे से क्रांतिकारी कुछ भी नहीं था। यह उस वक़्त की बात है जब प्रेमचंद को भी सोज़े-वतन वापस लेना पड़ा था और अपने लिए नया नाम चुनना पड़ा था। वेलेंटाइन शिरोल जिस इंडिया अनरेस्ट की बात कर रहे थे, वह यह था। उन्होंने अपनी किताब में केवल हरदेवी के पति से हुई अपनी बातचीत का ही ज़िक्र किया है और हरदेवी का नाम अपनी किताब में नहीं लिया है।

राजद्रोह के आरोप में जेल जाने वाली यह स्त्री अगर बंगाल जैसे किसी प्रदेश में होती तो आज वह घर-घर में जानी जाती। हिंदी क्षेत्र के आलोचकों और इतिहासकारों को भारतेंदु मंडल से ही फ़ुरसत न मिली जो हरदेवी की सुध लेते। वह ‘लेडी अनार्किस्ट इन इंडिया’—जिससे उसके समकालीन हिंदी भाइयों ने भी संभवतः इसीलिए दूरी बना ली थी। आख़िर राजद्रोह में जेल जाना कोई आसान काम न था। हरदेवी का 1910 के आगे का इतिहास अभी नहीं जान सके हैं। जेल गईं तो निकली कैसे—क्या पत्रिका बंद करने की शर्त पर? यही वह साल था जब हरदेवी की सार्वजनिक क्षेत्र से भूमिका सिमट रही थी और चाँद और स्त्री दर्पण के रूप में प्रतिलोकवृत्त के दो नए केंद्र बन रहे थे। हरदेवी ने पत्रिका बंद करना चुना बजाय झुकने और समझौता करने के। उन्नीसवीं सदी की एक स्त्री के भीतर यह साहस “उस समय को देखते हुए इतना भी बहुत था” सरीखे विश्लेषण और तर्क-प्रणाली के लिए भी एक सबक़ छोड़ जाता है।

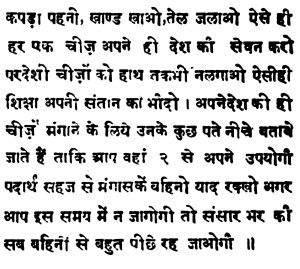

हरदेवी के साम्राज्यवाद विरोध को ठीक से समझने के लिए एक विस्तृत लेख हम बाद में प्रस्तुत करेंगे। फ़िलहाल जनवरी, 1905 के भारत भगिनी के अंक में से एक लेख की तस्वीर हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह लेख हरदेवी के साम्राज्यविरोधी स्वर का बहुत संयत और मधुर रूप समझना चाहिए, इस दौर में तो वे लंबे-लंबे लेख लिखकर अपनी पाठिका स्त्रियों से ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ पैदा करने की अपील करने लगी थीं जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाएँ। यहाँ उन लेखों पर समुचित रूप से विचार करना संभव नहीं है। हरदेवी के वे साम्राज्यविरोधी लेख 1905 में लिख रहे किसी भी दूसरे हिंदी लेखक से बहुत अधिक क्रांतिकारी थे। हम शिवशंभु के चिट्ठे की उचित ही प्रशंसा करते हैं, अब ज़रा उसी वक़्त हरदेवी क्या लिख रही थीं उसे भी देखें। हम रचनावली में उन लेखों को संग्रहीत कर रहे हैं और हरदेवी पर अपनी अगली पुस्तक में उस पर अध्याय भी शामिल करेंगे। फ़िलहाल यह लेख पढ़ें :

मेरी पाठिकाओ! अगर आप तनिक भी ध्यान दें तो आपको साफ़-साफ़ पता लग जायेगा कि ठीक इस समय हमारी ऐसी अवस्था हो रही है कि अपनी देश माता से मुख फेर कर उसकी हर एक उत्तम से उत्तम वस्तु को भी बुरी दृष्टि से देखती हैं। जिससे हमारी भारत देश माता हमको शाप दे रही है जिसका फल यह है कि हम पशु समझे जाने के सिवाय ऐसी तिरस्कार को प्राप्त हो रही है कि पशु भी तो हमसे अच्छे हैं। हमारी संतान को चारों तरफ़ से लानतें मिल रही हैं। भोजन खाने को, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, ऊपर से सरकार दिन-रात अपना पेट भरने के लिए तथा रुपया कमा कर देश में ले जाने के लिए कई प्रकार के टैक्स लगा रही है। इन बातों के बिना हमको तथा हमारी संतान की सदा अपना दास बनाए रखने के लिए ऐसे-ऐसे कानून बना रही है कि जैसे पशुओं के लिए होने चाहिये। इसी हेतु से बंगाल देश के भ्राताओं को अपनी देश माता की सेवा का ख्याल हुआ है और स्थान-स्थान में ‘वंदे मातरम्’ अर्थात् ‘हे देश माता, आपको नमस्कार हैं’, घर-घर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, नगर-नगर व ग्राम में बालको से लेकर वृद्धों तक कर रहे हैं। इसलिए हे बहिनों! आप भी एक बार सच्चे दिल से ‘वंदे मातरम’ शब्द मुख से निकालकर प्रतिज्ञा करें कि हमको जो कुछ हमारे देश माता देगी हम उसी का सेवन करेंगे, दूसरे लोगों की देश माता के पदार्थ को हाथ तक भी नहीं लगायेंगी, तभी आपका कल्याण होगा व दूसरे देशों के लोग आपका मान करेंगे, आपकी संतान भी सुखी होगी। इस संपूर्ण लेख का तात्पर्य यह है कि आप अब अपने देश का ही कपड़ा पहनो, खांड खाओ, तेल जलाओ। ऐसे ही हर एक चीज़ अपने ही देश की सेवन करो। परदेसी चीज़ों को हाथ तक भी ना लगाओ। ऐसी ही शिक्षा अपनी संतान को भी दो। अपने देश की ही चीज़ें मँगाने के लिये उनके कुछ पते नीचे बताये जाते हैं ताकि आप वहाँ से अपने उपयोगी पदार्थ सहज से मँगा सकें। बहिनो याद रक्खो अगर आप इस समय में ना जागोगी तो संसार भर की सब बहिनों से बहुत पीछे रह जाओगी।

शोध और विशेषज्ञता किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। एक भारतेंदु के दो दर्जन से अधिक विशेषज्ञ हैं और पंडिता रमाबाई के भी। जिस लेखक पर जितने अधिक शोध होंगे वह उतना अधिक मुख्यधारा में आएगा। अतः उक्त समीक्षा को इसी संदर्भ में देखने की कोशिश होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ हरदेवी के साथ हुई ऐतिहासिक उपेक्षा का था और उसी दौरान यह एक नई चिंता जो हरदेवी संबंधी शोध में हुई अकादमिक अनैतिकता और अशालीनता से जुड़ गई। एक नवीन शोध-विषय के रूप में हरदेवी जैसी स्त्री लेखिकाओं की खोज और अध्ययन को इससे नुक़सान ही होगा। विषय के साथ प्रतिबद्ध शोधार्थियों को समय रहते इसमें सुधार और बदलाव के लिए आगे आने की ज़रूरत है ताकि अकादमिक विमर्श की दिशा में एक सार्थक बदलाव आ सके।

स्त्रियों का प्रतिलोकवृत्त और हरदेवी के ‘दो आंदोलन’

1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की ओर से ‘प्रबुद्ध भारत या अवकेनेड इंडिया’ नाम की एक पत्रिका शुरू की थी। यह पत्रिका मिशन का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन था जो आध्यात्मिक व राष्ट्रीय विषयों की परीक्षा विवेकानंद के विचारों और वेदांत आंदोलन की दृष्टि से करता था। शुरू में विवेकानंद ख़ुद इस पत्रिका के संस्थापक-संपादक थे। बाद में व्यस्तता के कारण रामकृष्ण मिशन के पदाधिकारियों के हाथ में इसका संपादन गया। उस वक़्त भी यह पत्रिका विवेकानंद की ही पत्रिका बनी रही और इसमें प्रकाशित लेख और संपादकीय उनके विचारों का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। 1902 के जिस अंक का हम ज़िक्र कर रहे हैं उसके संपादक स्वामी स्वरूपानंद (दिव्य-ज्योति) थे। हरदेवी के सहयोगियों में विवेकानंद की इस पत्रिका का भी नाम लिया जाना चाहिए जिसके स्वर से भारत भगिनी की ‘सुसंस्कृत’ संपादिका हरदेवी के प्रति सहयोग और प्रोत्साहन का भाव स्पष्ट है। विवेकानंद के इस पत्र के मई, 1902 अंक में हरदेवी के बारे में छपा :

लाहौर की भारत भगिनी पत्रिका की सुशिक्षित संपादिका ने दो ऐसे आंदोलनों की नींव रखी है, जो जनता की सहानुभूति पाने योग्य हैं। पहला है, ‘सुंदरी आश्रम’, जो श्रीमती हरदेवी रोशन लाल के हाथों में उनकी माता (स्वर्गीय रायबहादुर कन्हैया लाल की विधवा) द्वारा अपनी स्मृति में छोड़ी गई 20,000 रुपयों की धनराशि से स्थापित हुआ है। यह 60 वर्ष से अधिक आयु के उन 30 स्त्री-पुरुषों का आश्रय है, जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं और जिनका सम्मान उन्हें सार्वजनिक रूप से भीख माँगने से रोकता है।

दूसरा आंदोलन वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से खोला गया ‘नारी शिल्पालय’ है, जिसका उद्देश्य हमारी देश की महिलाओं, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, को उपयोगी कलाओं की शिक्षा देना है। हम पूरे हृदय से कामना करते हैं कि श्रीमती हरदेवी रोशन लाल को उनके इस महान कार्य को पूरा करने के लिए सभी सच्चे भारतीय शुभचिंतकों द्वारा हर संभव सहायता पहुँचाई जाए।”

हिंदी के आलोचकों-इतिहासकारों ने भले हरदेवी के प्रयासों और हस्तक्षेप की सिरे से उपेक्षा की हो, हरदेवी के प्रयासों ने हिंदी क्षेत्र में विकास की एक दिशा तय कर दी थी। मोतीलाल नेहरू का परिवार भी शुरू से अंत तक भारत भगिनी का पाठक बना रहा और स्त्री दर्पण की शुरुआत इस परिवार की स्त्रियों ने ठीक उसी साल की जो हरदेवी की पत्रिका का आख़िरी साल था। इन दोनों पत्रिकाओं की तुलना उतनी ही दिलचस्प होगी जितनी बालाबोधिनी के साथ इस पत्रिका की।

सच्चिदानंद सिन्हा ने भी अपनी पत्रिका कायस्थ समाचार के अप्रैल, 1902 के अंक में, स्त्रियों के लिए खोले गए हरदेवी के तकनीकी विद्यालय ‘नारी शिल्पालय’ की सूचना देते हुए एक लंबा विवरण लिखा था जिसे हमने आलोचना में प्रकाशित अपने पिछले लेख में अनुवाद करके दिया था। ‘प्रतिलोकवृत्त के रूप में स्त्रियाँ’ नामक उक्त लेख में हमने हरदेवी के इस विद्यालय ‘नारी शिल्पालय’ को उन्नीसवीं सदी के पितृसत्तात्मक लोकवृत्त में अपने लिए जगह तलाश रही स्त्रियों की ओर से किए गए एक ठोस हस्तक्षेप के रूप में देखा था। यह हस्तक्षेप था—एक कम उम्र में विधवा हो गई स्त्री के द्वारा दूसरी पराश्रित विधवाओं के लिए एक रोज़गारपरक विद्यालय का खोला जाना। प्रश्न इसकी सफलता या इम्पैक्ट का नहीं है। ‘नारी शिल्पालय’ नाम का यह विद्यालय जो लाहौर में खोला गया था, उसे और उस जैसे दूसरे तमाम प्रयासों और उससे जुड़े हुए संघर्षों के इतिहास को स्त्रियों की ओर से हुए एक हस्तक्षेप के रूप में देखने और व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। इस लेख में हम अधिक विस्तार में जाए बिना कुछ प्रसंग जोड़ेंगे। बात जहाँ छोड़ी थी, वहीं से शुरू करते हैं। नारी शिल्पालय की पहली सालगिरह पर हरदेवी ने ‘नारी शिल्पालय’ नाम का एक छोटा-सा लेख फ़रवरी 1903 के अंक में लिखा। विद्यालय के हिसाब-किताब के विवरण के साथ यह बीते एक साल का सिंहावलोकन भी था। हरदेवी ने लिखा :

आज नारी शिल्पालय को स्थापन हुए एक वर्ष बीत गया है। यह शिल्पालय बड़े जोश के साथ खोला गया था बहुत सी प्रतिष्ठित स्त्रियों ने धन की सहायता के सिवाय अपने समय के कुछ भाग देने की भी प्रतिज्ञा की थी। जिनमें से थोड़ी बहनों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है।

एक वर्ष में शिल्पालय ने कई बातें अनुभव की हैं और कई विघ्न भीइसे सहने पड़े हैं।

संसार का यह नियम है कि जिस उत्तम काम की सहायता करने वाले मित्र होते हैं वह कुमित्र अर्थात् शत्रु भी दो चार खड़े हो जाते हैं, कोई पुच्छे वह क्यों तो उसका यह उत्तर हो सकता है कि (परहित देख जरे खल रीति) दुष्टों का स्वभाव ही है अच्छे कामों में विघ्न डालना, इसी तरह हमारे नारी शिल्पालय की आवाज अंग्रेजी समाचार पत्रों में पहुँचते ही दुष्टों ने अपना स्वभाव डालना शुरू किया तो बातें कानों के द्वारा हृदय में विष का प्रभाव करती थीं, पर ईश्वर की कृपा से सत्य की जय हुई वह अपना सा मुँह लेकर बैठ गए।

हरदेवी अपने इस लेख में किन कुमित्रों या शत्रुओं की बात कर रही थीं जिन्होंने अंग्रेजी अख़बारों के रास्ते इस विद्यालय के खुलने की सूचना पाते ही विष उगलना शुरू कर दिया? इतना ही नहीं इस काम में विघ्न भी डाला। आख़िर वे बातें और वे विघ्न क्या रहे होंगे जिन्होंने हरदेवी को इतना दुःखी किया कि अगले साल-भर के लिए रोग शैय्या पर चली गईं और पत्रिका भी बंद करने का विचार कर लिया? जो बात इसी अंक में छपी हेमराज के उपसंपादक बनाए जाने की सूचना से भी पुष्ट होती है। किस तरह से हरदेवी के इस ‘सत्य’ की जय हुई होगी? आख़िर विवेकानंद, पंडिता रमाबाई, वी एम मालाबारी, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, मदनमोहन मालवीय और उन जैसे अलग-अलग विचारों वाले तमाम प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हरदेवी के इन प्रयासों के समर्थन और प्रचार के ही समानांतर कोई तो होगा जो विघ्न डालने में सक्षम हो। आशा है यह शोध अपने भविष्य के चरणों में इसकी व्याख्या कर सकेगा।

हरदेवी की जीवनी का यह एक अगला चरण था, जिसे अभिलेखीय वृत्तांत और आलोचना के साथ रखा गया है। स्वाभाविक है, वर्षों के शोध से बने जीवन को एक छोटे-से लेख में समेटना असंभव कार्य है। यह एक ऐसे अध्ययन की शुरुआत है जिसे एक लेख में समेट पाना संभव नहीं है। साथ ही केवल जीवन की घटनाएँ गिनाते चले जाने से भी उन्नीसवीं सदी के हिंदी क्षेत्र को समझने में कोई सहायता नहीं होगी। न ही इस शोध की कोई उपादेयता होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए इस लेख में हरदेवी के जीवन के कुछ ही प्रसंगों को हमने चुना है जिससे व्याख्याओं को अपेक्षाकृत विस्तार दिया जा सके। हरदेवी की दुनिया केवल सार्वजनिक नहीं थी। किसी भी स्त्री या पुरुष की नहीं होती। उनका एक परिवार था—लड़कर हासिल किया हुआ परिवार। चश्मदीदों के अनुसार—सुखी परिवार। पति, कम से कम तीन पुत्र, दो अपने—दयानंद और चुन्नीलाल; और एक दत्तक पुत्र जिसकी सूचना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है और जिसकी चर्चा हम अपने पिछले लेख में कर चुके हैं। प्लेग वाले वर्ष में यह परिवार तब और बड़ा हो गया जब ‘नारी शिल्पालय’ में एक मृत्यु हो जाने से शिल्पालय की हिंदू और मुसलमान सभी स्त्रियाँ अपने बच्चों सहित हरदेवी के घर आकर रहने लगीं। शिल्पालय भी यहीं आ गया।

एक जीवन और उसका इतिहास अपने वक़्त का भी इतिहास होता है। हरदेवी संबंधी शोध का यह चरण जहाँ पर विश्राम ले रहा है उससे आगे हरदेवी का विश्लेषण उनके युग के संदर्भ में नहीं होगा बल्कि युग की व्याख्या हरदेवी के जीवन के सहारे की जाएगी। इतिहास-लेखन की उस परंपरागत पद्धति जिसमें व्यक्ति को उसके युग की निर्मिति के रूप में देखा जाता रहा है, उसमें अब संशोधन की आवश्यकता है। यह इतिहास-पद्धति कुछ युग-निर्माताओं को चुनती है और युग-निर्माण की एजेंसी उनके हाथों में सीमित रखकर शेष समाज की व्याख्या ‘युगानुरूप’ किया करती है। नायकों की पहचान में कभी-कभी ही कोई अंबेडकर या रमाबाई होते हैं वे भी अपनी साधारणता के लिए नहीं, अपनी विशिष्टता के कारण। शेष समाज को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष ‘उस युग के यथार्थ’ के एक पूर्वाग्रहग्रसित अमूर्त विचार से ही इतिहासकार तौल लेते हैं। आम जन इस कल्पित युगीन यथार्थ के प्रति प्रतिक्रिया तो कर सकता है लेकिन वह उसका निर्माता नहीं। कई बार सबाल्टर्न इतिहासकार भी इतिहास की इस व्याख्या से प्रभावित होते दिखते हैं। अधीनस्थ समुदायों को ‘युगीन’ शक्तियों के हाथ की कठपुतली और युगीन विचारसरणी के ‘पैसिव रिसीवर’ के रूप में देखने की पद्धति अब अस्वीकार की जाने लगी है। स्त्रियाँ इसी अधीनस्थ समूह का हिस्सा रही हैं और उन्हें व्याख्यायित करते वक़्त इतिहासकार को बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है।

यों तो, यह या वह उद्धरण, किसी भी साहित्यकार की व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन विशेषकर जब आप उन्नीसवीं सदी की इन स्त्री लेखिकाओं की बात करते हों उस वक़्त उनकी किसी भी रचना या विचार की व्याख्या समग्रता में ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ‘पातिव्रत’ की अवधारणा को ही लिया जाए। इसे जब किसी ‘स्त्री के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण धर्म’ बतलाता हुआ उन्नीसवीं सदी का एक उच्च जातीय पुरुष सामने रखता है, तब उसके द्वारा की गई ‘पातिव्रत’ की व्याख्या, हरदेवी जैसी स्त्रियों द्वारा किए गए इसी शब्द के उपयोग से सार रूप में अलग है जो ‘पातिव्रत’ धर्म की या तो कुछ दूसरी ही व्याख्या करती हुई नज़र आ रही हैं या इसे स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान रूप से ज़रूरी मान रही हैं :

बस अब इस जमाने के वास्ते नया धर्म बनाओ जिसमें स्त्री पतिव्रता धर्म करे। मर्द दूसरी का ख़याल ख़्वाब में भी न लावे। अगर ख़याल करे फौरन स्वर्ग से निकाला जावे।

लंदन जुबिली का दूसरा खंड जो विक्टोरिया की जीवनी है, वहाँ हरदेवी के लिए विक्टोरिया एक आदर्श माता और पतिव्रता पत्नी हैं। बस पातिव्रत की परिभाषा नितांत भिन्न है। इस विवरण के अनुसार यह पतिव्रता स्त्री शासन-प्रशासन संबंधी कार्य सुबह नौ बजे से शाम तक करती है और उसका पति उसके घर की सभी व्यवस्था देखता है, साथ ही उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस कारण पति-पत्नी में अटूट प्रेम है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय। ध्यान देने योग्य है कि पातिव्रत की यह अवधारणा भारतेंदु आदि समकालीन लेखकों की अवधारणा से किस तरह भिन्न है। हरदेवी स्त्री-पुरुष के संबंध का यह आदर्श उस वक़्त रख रही थीं जब वे प्रेम में थीं और कुछ ही समय में विवाह के बंधन में बँधने जा रही थीं। रोशन लाल उस वक़्त दृश्य के भीतर थे। निःसंदेह वे अपने भावी जीवन को लेकर भी एक स्पष्ट संदेश दे रही थीं। इस किताब में आए पातिव्रत के ज़िक्र की ‘क्लोज़ रीडिंग’ के उपरांत जब कभी इस लेखिका द्वारा स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म की आवश्यकता कही जाएगी तो हम उसका परिप्रेक्ष्य जानेंगे। हम जानेंगे कि वह पातिव्रत की उस अवधारणा से अलग है जिसमें स्त्री का देवता पति है और स्त्री को पति के सुख में सुखी, दुख में दुःखी रहते हुए उंसकी मृत्यु पर उसके साथ सहगमन करने की शिक्षा दी जा रही थी।

कार्लो गिन्सबर्ग के अनुसार अधीनस्थ समूहों के विचारों का इतिहास लिखते वक़्त हमेशा इस बात का बोध रहना चाहिए कि वे शास्त्रीय या उच्च वर्ग द्वारा उस तक पहुँचाए जा रहे ज्ञान के ‘पैसिव रिसीवर’ नहीं हैं। इन वर्गों का अपना एक अनुभव संसार और लोक चेतना है जिसकी छन्नी से छन कर ही यह उच्च वर्ग द्वारा पहुँचाया जा रहा वर्चस्व आधारित ज्ञान उन तक पहुँचता है। यह अधीनस्थ समूह जब वर्चस्वशाली समूहों द्वारा उन्हें दी जा रही शब्दावली को दोहराते हैं तो वह उस अर्थ में नहीं होता जैसा उन्हें समझाने की चेष्टा की गई थी, बिलकुल नए अर्थों और व्याख्याओं में यह शब्द ढल जाते हैं जो कई बार वर्चस्व की संरचना से उसी की शब्दावली में संघर्षशील हुआ करते हैं। हरदेवी के जीवन की व्याख्या में वर्चस्व के प्रतिरोध की यह ‘अधीनस्थ चेतना रूपी छन्नी’ महज़ भाषा और शब्दावली तक सीमित नहीं रहती बल्कि इसका विस्तार उनके निजी जीवन और सार्वजनिक क्रियाकलाप तक सर्वत्र मौजूद दिखता है। इसका बोध हरदेवी के अपने लेखन, द्वितीयक स्रोतों या अभिलेखों—किसी भी रास्ते उनके जीवन की पुनर्रचना के दौरान बना रहना चाहिए।

[आलोचना अंक-78 में प्रकाशित]

जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रो. गरिमा श्रीवास्तव ने अपने लेख और पुस्तक में चारू सिंह का संदर्भ दिया है. सेतु से प्रकाशित पुस्तक “हरदेवी की यात्रा” की पृष्ठ संख्या १५-१६ में रेफरेंस है. यह लेख समालोचन पर भी उपलब्ध है. इसके अलावा भी हरदेवी पर सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है. लग रहा है जैसे चारू ने चर्चा तो कर दी पर लेखों को पढ़ने की मेहनत नहीं की. ऐसे में हथिया लिया है, जैसे शब्द का प्रयोग आलोचना जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका( एक समय में जब संपादक नामवर सिंह थे) को शोभा नहीं देता. कम से कम इसके संपादकों की यह जिम्मेदारी थी कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सारे लेखों को पढ़ लेते. इस टिप्पणी का उद्देश्य विमर्श को बढ़ावा देना कम पत्रिका की पब्लिसिटी ज़्यादा लग रहा है. क्या पत्रिका इस तरह ही बचायी जा सकती है?

First of all, I don’t think professor Srivastava and Sinha should give an ear to all this crap. Academic integrity, discipline and methodology are not phenomenons only to be discussed, rather to be practiced. I don’t need to emphasize how JNU has always maintained these standards and has been a compelling example of excellence including these two professors. These two have devoted a lifetime to earn a name in their respective fields of research. Any ways, targeting JNU is a fashion nowadays so we don’t even bother. Many have been doing it for instant publicity and others to dent the undeterred spirit of JNU.

What is more shocking to me is the audacity of Miss singh, the author of this article and Mr. Kumar, the editor of this magazine, the duo are so highly incompetent in maintaining a modest academic language while lecturing senior professors on integrity and discipline. The gesture in the article is not to put up an open dialogue and discussion on the matter rather framing charges and giving judgements. In my academic life this is the first time I have been seeing a lengthy article consisting of nothing academic but allegations and charges on senior fellow researchers. Is it academics ? By what definition ? This is the last thing to be done in academia. Those who suspect academic theft, heads with legal provisions rather than creating a fuss without any evidence. I indeed agree with krishna sharma ji, the intention of this article is malice.

One last thing, why are these two, the author and the editor, obsessed with western academia? Those colonial times are gone when western validation was an upper class fashion. But why now ? Can’t they move on from the colonial mind set ? they are using ‘Anuman’, ‘Praman’ and Indian philosophical systems as their argument but seek validation from western academia ! How hypocrite one can be?