आलोचना पत्रिका के अंक-78 में मेरा एक शोधालेख ‘अभिलेख, आलोचना, इतिहास और हरदेवी का जीवन’ प्रकाशित हुआ है। हरदेवी की जीवनी पर मैं जो काम कर रही हूँ, यह उसका दूसरा चरण है। मेरे काम का पहला चरण 2016 से 2020 के बीच था। इस पहले चरण में मैंने हरदेवी को ‘सीमंतनी उपदेश’ और ‘स्त्री विलाप’ की ‘अज्ञात’ लेखिका के रूप में स्थापित किया, उनकी दूसरी ग़ायब हो चुकी रचनाएँ खोजीं और उनकी जीवनी तैयार की। उस समय हरदेवी सम्बन्धी सामग्री बहुत कम थी। आलोचना पत्रिका में प्रकाशित मेरे दो लेखों ने हरदेवी को हिन्दी की दुनिया और अकादमिक जगत में पहली बार समग्रता में प्रस्तुत किया। यही वे लेख थे जिनमें हरदेवी संबंधी दुर्लभ प्राथमिक स्रोतों को एक जगह रखते हुए उन्हें भावी शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराया गया। ये लेख थे—“‘अज्ञात’ हिन्दू स्त्री कैसे बनती है?” नाम से अप्रैल-जून 2016 की आलोचना में प्रकाशित मेरा शोधालेख और “प्रतिलोकवृत्त के रूप में स्त्रियाँ” नाम से अक्टूबर-दिसंबर 2020 की आलोचना में ही प्रकाशित मेरा अगला शोधालेख।[1]

2016 के अपने लेख ने मैंने हरदेवी को ‘सीमंतनी उपदेश’ और ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका के रूप में स्थापित किया और हरदेवी की पहली अभिलेखीय जीवनी तैयार की। 2020 के लेख में मैंने उन्नीसवीं सदी के हिन्दी लोकवृत्त के भीतर स्त्रियों के एक प्रतिलोकवृत्त की मौजूदगी का तर्क रखा।[2] साथ ही इस तर्क को सत्यापित करने के लिए 1902 में हरदेवी द्वारा लाहौर में विधवाओं के लिए एक व्यवसायिक विद्यालय ‘नारी शिल्पालय’ के खोले जाने का विवरण रखा। यह दोनों लेख मेरे शोध प्रबंध—“19 वीं सदी के हिन्दी लोकवृत्त में स्त्री शिक्षा की अवधारणा (1850-1900)” के चौथे अध्याय—“प्रतिलोकवृत्त के रूप में स्त्रियाँ” से लिए गए थे। ये लेख उस अध्याय के संक्षिप्त रूप थे।

आलोचना-78 में प्रकाशित ‘अभिलेख, आलोचना, इतिहास और हरदेवी का जीवन’ नाम के इस नवीन लेख में मैंने हरदेवी के जीवन की पुनर्रचना करने का प्रयास किया है। यह लेख हरदेवी पर मेरे दीर्घकालिक शोध में एक मोड़ है। इस नए चरण में स्रोतों, दावों और इतिहासलेखन की पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। इस लेख में हमने केवल अभिलेखीय साक्ष्यों की ही नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती शोध-आलेखों की भी समीक्षा की है। इसमें मेरे अपने कार्य की समीक्षा भी शामिल है। इसके अलावा, इस लेख में उन्नीसवीं सदी के हिन्दी लोकवृत्त का इतिहासलेखन किस तरह हो और इस दौर में हुए लेखन पर आलोचना कैसे लिखी जाए – इन बातों की भी चर्चा की है। साथ ही इतिहासलेखन में चली आ रही परंपरागत भ्रांतियों, किंवदंतियों और तथ्यात्मक असंगतियों की पड़ताल की गई है। इसी सन्दर्भ में पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर हुए कुछ नए कार्यों की भी समीक्षा मैंने की।

हरदेवी पिछले कुछ समय में एक लोकप्रिय विषय के रूप में उभरी हैं और शोधार्थियों ने उनमें रुचि लेना शुरू किया है। मेरे लिए यह बेहद ख़ुशी की बात है। मैं हरदेवी पर उस वक्त से काम कर रही हूँ जब उनके बारे में बहुत कम सामग्री उपलब्ध थी। वे एक विषय नहीं बनी थीं। उस वक्त तक किसी ने उनके लेखन और जीवन पर अधिक नहीं लिखा था। ऐसे में इन नवीन शोधों में मेरी स्वाभाविक रुचि जगी।

हरदेवी की जीवनी पर केंद्रित यह नया लेख इतिहास लेखन की पद्धति, इतिहास दर्शन और अभिलेखीय स्रोतों के साथ बर्ताव के क्रम में बहुत से इतिहासकारों और लेखकों की समीक्षा भी करता है। इसमें सर क्रिस्टोफर एलेन बेली जैसे महत्त्वपूर्ण इतिहासकार से लेकर आर्य समाज के एक साधारण प्रचारक तक सभी से प्राप्त सूचनाओं और स्रोतों का परीक्षण किया गया है। इसी क्रम में प्रसंगवश मैंने तीन लेखों का उल्लेख किया।

पहला लेख आरती मिनोचा का “क्वीन विक्टोरिया थ्रू पंजाबी आईज : द ट्रैवेल राइटिंग्स ऑफ़ हरदेवी” है जो 2024 में प्रकाशित हुआ है। दूसरा, प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा का लेख “हरदेवी-अ-फॉरगॉटन-हीरोइन-ऑफ़-नाइनटींथ-सेंचुरी” है जो ‘स्क्रिब्ड’ वेबसाइट पर उपलब्ध है। तीसरा लेख गरिमा श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित ‘हरदेवी की यात्रा’ नामक किताब की भूमिका का अंश है। यह उन्होंने लेख की शक्ल में समालोचन, आजकल आदि पत्रिकाओं और वाणी प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब ‘हिन्दी नवजागरण: इतिहास, गल्प और स्त्री प्रश्न’ आदि जगहों पर अलग-अलग शीर्षकों से लेख के रूप में प्रकाशित करवाया है।

हमने आरती मिनोचा के लेख की समीक्षा नहीं की है क्योंकि उन्होंने हरदेवी की यात्रा संबंधी विवरण का विश्लेषण किया है। हरदेवी संबंधी इतिहासलेखन से उनके लेख का कोई सीधा संबंध नहीं। शेष दो लेखों में मैंने पाया कि वे बिना सन्दर्भ दिए लगभग वही बात दोहरा रहे हैं जो मेरे उपरोक्त दोनों लेखों में कहा गया था। इन्हें नक़ल भी कहा जा सकता है। यह लेख प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा और प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव के थे। कुल साठ पृष्ठों के अपने लेख में उनसे संबंधित यह समीक्षा बारह पृष्ठों में की गई है। इसमें पहले दो पन्नों में प्लेजियरिज़्म की चर्चा को सीमित रखते हुए इसका अधिकांश भाग प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख की समीक्षा पर केन्द्रित किया है।

प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव के लेख की मैंने कोई समीक्षा नहीं की है क्योंकि उसमें हरदेवी संबंधी चर्चा में शायद ही कुछ ऐसा हो जो मेरे लेख से वाक्य-दर-वाक्य न मिलता हो। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा का लेख भी अपने मूल में नक़ल ही दिखा लेकिन उसमें कुछ नयी व्याख्याएँ नए स्रोतों के माध्यम से मौजूद दिखीं। मैंने उनको नोट किया। मैंने पाया कि उनका लेख हरदेवी की उस पहली जीवनी में—जो मैंने अपने लेख के रास्ते 2016 में तैयार की थी—कुछ भी नया नहीं जोड़ता है। इस तरह यह नया शोध नहीं है। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा का यह लेख मुझे मेरे पिछले शोध का नवीन उदाहरणों के सहारे किया गया एक पुनर्प्रस्तुतीकरण ही दिखा। इसके साथ ही यह भी पाया कि मेरे लेखों से बनी हरदेवी की उस जीवनी में यह नयी सूचनाएँ फिट भी नहीं होतीं हैं और दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने से एक अंतर्विरोध पैदा होता है। इस अंतर्विरोध को अपनी समीक्षा में मैंने पाँच उदाहरणों के सहारे दिखाया था।

मेरी इस समीक्षा का एक जवाब प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने लिखा है जिसमें यह छह तरह के सवाल उठाए गए हैं—

- प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा साहित्यिक चोरी के आरोप से इनकार करते हैं और दावा करते है कि हरदेवी पर उनके द्वारा इस्तेमाल स्रोत भले ही मैंने पहली बार उद्धृत किए हों, वे पब्लिक डोमेन का हिस्सा हैं। इस नाते उन पर किसी का ‘स्वत्वाधिकार’ नहीं है। वे मानते हैं कि इस आधार पर उनके लेख को प्लेजियराइज्ड कहना अपमानजनक है।

- मेरे आलेख में हुई अपने शोध की समीक्षा को भी वे अपमानजनक मानते हैं। उनका मानना है कि यह उनके चरित्र-हनन का प्रयास है। वे मेरी समीक्षा को भ्रामक बताते हैं।

- प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा का मानना है कि 2016 में मेरे लेख ने हरदेवी के ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका होने का अनुमान भर लगाया था और उन्होंने इसे प्रमाणित किया है।

- वे मेरे लेख के इस अंश को उनके चरित्र हनन की किसी सुनियोजित और व्यापक योजना का हिस्सा मानते हैं जिसमें उनकी मानें तो आलोचना पत्रिका के सम्पादक भी शामिल हैं।

- उनकी माँग है कि मैं साबित करूँ कि उनके लेख में कौन-कौन से अंश मेरे कार्य से प्लेजियराइज्ड हैं।

- क़रीब चार या पाँच नवीन स्रोत जो उन्होंने मेरे उपरोक्त दो लेखों से अलग इस्तेमाल किए हैं उनकी एक सूची बनाते हुए वे यह भी संकेत देते हैं कि मैंने उनके लेख से ही प्लेजियराइज़ किया है।

समीक्षा में क्या था?

मैंने अपने लेख के एक बेहद संक्षिप्त हिस्से में प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख— “हरदेवी-अ-फॉरगॉटन-हीरोइन-ऑफ़-नाइनटींथ-सेंचुरी” की समीक्षा की थी। यह समीक्षा इतिहासलेखन संबंधी व्यापक प्रश्नों के सन्दर्भ में की गई थी। मसलन, इतिहास-दर्शन, तथ्य, अभिलेखागारों में प्राप्त सूचनाओं की पड़ताल, उनके उपयोग के नियम। यह भी कि कैसे शोध की नैतिकता से किया गया समझौता शोध के निष्कर्षों पर भी प्रभाव डालता है। यह समीक्षा पाँच बिंदुओं में की गई थी जिनका सार-संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है—

1. भाई और पिता की मृत्यु के बाद हरदेवी का विवाह हुआ था। यह सूचना और इससे संबंधित तथ्य मेरे पिछले लेख में थे। हरदेवी के विवाह की सही तिथि को नोट करते हुए “हरदेवी-अ-फॉरगॉटन-हीरोइन-ऑफ़-नाइनटींथ-सेंचुरी” लेख में प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने यह बात भी मानी है। दूसरी ओर एक उद्धरण के हवाले से यह भी माना है कि हरदेवी का विवाह उनके भाई ने कराया जिसके कारण भाई और पिता में मनमुटाव हो गया। (यह अंग्रेज़ी उद्धरण नीचे बिन्दु 3 में एक दूसरे सन्दर्भ में दिया गया है) इससे प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा का लेख इस निष्कर्ष को प्रस्तुत करता दिखता है कि हरदेवी के पिता एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे। इसे हरदेवी के लेखन में आए पिता के उल्लेख से भी प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक व्याख्या नहीं है। यह अंतर्विरोध प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा द्वारा मेरे लेख से मिली सूचना को इस नई सूचना के साथ मिलाने के कारण पैदा हुआ है। उनके लेख की समीक्षा करते हुए मैंने पाया कि हरदेवी से संबंधित सारी सूचनाओं को एक जगह जमा कर लेने की जल्दबाजी में उन्होंने परस्पर विरोधी सूचनाओं को एक-दूसरे के समर्थन के लिए इस्तेमाल कर लिया है। जो उनके लेख को ध्वस्त कर देता है।

इतिहास लेखन में तथ्यों के संग्रह जितना ही महत्वपूर्ण उसकी छँटनी भी होती है। रायबहादुर कन्हैयालाल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दयानंद सरस्वती से सभा में पूछा कि आप जिस ध्यान की अवस्था की बात करते हैं, वह तो शराब पीने के बाद भी महसूस होता है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है?—जबकि वे ख़ुद शराब नहीं पीते थे। इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए किया गया है कि इस पर विचार किया जा सके कि जब आप इतिहास के किसी बड़े व्यक्तित्व की खोज पर निकलते हैं तो कोई मूल्य निर्णय देने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। हरदेवी के पिता कन्हैयालाल का रूढ़िवाद से कोई लेना देना नहीं था। हमने अपने वर्तमान लेख में इस बात के तमाम उदाहरण दिए हैं कि कैसे वे अपनी सुधारक बेटी और उसके लेखन के साथ खड़े दिखते हैं। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा हरदेवी की शादी और इसे कराने को लेकर उनके पिता और भाई के बीच मनमुटाव जैसी अफ़वाह को भी सच मान बैठे हैं। हरदेवी के पिता की मृत्यु 1888 में हुई। उनके भाई सेवाराम की मृत्यु अप्रैल 1890 में हुई। हरदेवी का विवाह सितंबर 1890 में हुआ। भाई की मृत्यु के बाद। हरदेवी की शादी को लेकर उनके मृत भाई और मृत पिता में कोई मनमुटाव हो यह असंभव दिखता है। इन कुछ बिंदुओं को ठीक से समझने के लिए रमण सिन्हा के लेख का यह हिस्सा देखा जा सकता है जो पूरे लेख की तर्कशैली और रूप (फॉर्म) का एक उदाहरण है—

Bipin Chandra Pal writes in Memoirs of My Life and Times (1932):

“We came to know during our sojourn in Lahore the late Mr. Sevaram, son of the millionaire Rai Bahadur Kanhaiya Lal. Sevaram went to England with his wife and his widowed sister to finish his education. He helped the latter to remarry Roshanlal, Bar-at-law. This was against the wishes of his father, and it created a painful misunderstanding between father and son.” (Pal 2004: 397) It is also a fact that Hardevi’s remarriage was not made known to her mother. (Singh 1947: 4)

उपरोक्त शैली पूरे लेख में विद्यमान है जहाँ “It is also a fact” आदि संक्षिप्त टिप्पणियों के सहारे अलग-अलग उद्धरणों को जोड़ते हुए यह पंद्रह पन्नों का लेख तैयार किया गया है। हर उद्धरण से प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा की सहमति है। वे किसी को चुनौती नहीं देते, जाँचते नहीं, बस शामिल कर लेते हैं।

2. प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख में अंतर्विरोधी व्याख्याएँ मौजूद हैं, इसका उदाहरण देने के लिए हमने लेख से एक और प्रसंग चुना। मेरे 2016 के लेख के अनुसार हरदेवी 1886 में पहली बार बंबई होते हुए लंदन गई थीं। मेरे शोध से पहले हिन्दी की किताबों में यह यात्रा 1883 मानी जाती थी[3]। इस लेख में आए सन्दर्भों का इस्तेमाल करते हुए इस तिथि को दोहराने के साथ प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने डॉ. धर्मवीर के उस तर्क को भी मान लिया कि ‘‘सीमंतनी उपदेश’’ की लेखिका ने 1881 में बंबई के प्रार्थना समाज की एक सभा में भाषण दिया। अपनी समीक्षा में मैंने कहा कि प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा यह दोनों बातें एक साथ नहीं कह सकते। या तो मेरा यह निष्कर्ष वे इस्तेमाल करें कि ‘लन्दन यात्रा’ और ‘सीमंतनी उपदेश’ दोनों की लेखिका हरदेवी हैं, या डॉ. धर्मवीर का यह निष्कर्ष कि ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका ने 1881 में बंबई की सभा में भाषण दिया। वे यह दोनों बातें एक ही लेख में कह जाते है।

हरदेवी 1886 में पहली बार बंबई गई थीं और इसका ज़िक्र वे ख़ुद अपने यात्रावृत्त ‘लन्दन यात्रा’ के नौवें-दसवें पन्ने पर ही करती हैं। पढ़कर देखिए,

“अब यह विचार कि कल प्राता काल नौ बजे बम्बै पहुचैगे मन मे बहुत खुशी होई जिस बम्बै का नाम समाचार पत्रों में पढ़ा करते और जिस की प्रशंसा मित्रों के मुख से सुन उस स्वर्घपुरी को दुर्गम जान जी अकुलाया करता था, आज हम उसी के निकट जा रहे हैं।। गर्ज रात भर उसके चाव में अनेक विचार उठते रहे दूसरे दिन प्राताकाल छै बजे से सबने उतरने की तियारी कर ली। असबाब बाँध बिलकुल निसचिन्त होये इंतज़ार करने लगे आखर ठीक नौ बजे गाड़ी स्टेशन में दाखल होई इस समय की ख़ुशी का वर्णन करना कठिन है।। इतना बड़ा स्टेशन कारखाना पैहले कभी आँखों से न देखा था। हर चीज अचम्भा दिलाती थी बहुत से पारसी मित्र जिनमें भाई सेवाराम भी थे पलेटफ़ार्म पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे।” (लंदन यात्रा – 1888, श्रीमति हरदेवी)

3. इस लेख में मौजूद अंतर्विरोधों के यह दो उदाहरण देकर मैं ‘तथ्य क्या है?’—इस प्रश्न पर गई। जहाँ मैंने निहाल सिंह और बिपिन चंद्र पाल के संस्मरणों का एक प्राथमिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की असावधानियों पर पाठकों का ध्यान खींचा, प्राप्त हर सूचना को तथ्य मान लेने की इस लेख की जल्दबाजी के नतीजों पर ध्यान दिलाते हुए। समीक्षा का उद्देश्य एक स्रोत के रूप में निहाल सिंह की लैंगिक दृष्टि को चुनौती देना भी था, जो हरदेवी की मृत्यु के काफ़ी बाद उनके द्वारा लिखे गए एक संस्मरण से उभरती थी, और जिसे जस-का-तस तथ्य मानकर उद्धृत करते हुए रमण प्रसाद सिन्हा उन्नीसवीं सदी की इस संघर्षशील लेखिका की एक कमजोर और रूढ़िवादी छवि निर्मित कर रहे थे। मैंने ध्यान दिलाया था कि इतिहास-बोध का होना ज़रूरी है। हर सूचना, तथ्य नहीं होती। यह निहाल सिंह के विवरण में प्रमाणित की जा सकने वाली तथ्यात्मक ग़लतियों को दिखलाते हुए किया गया था।

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने निहाल सिंह के लेख के तीन-चार पृष्ठ के उद्धरणों को हरदेवी की जीवनी मानकर अपने लेख में शामिल किया है, उसकी किसी स्थापना को चुनौती दिए बिना। लगता है, उनके लिए हर सूचना तथ्य है और वे लिखते हैं कि “मैं यह मानकर चलता हूँ कि तथ्य तो पवित्र होते हैं।” सूचना अफ़वाह की शक्ल में भी दर्ज होती रहती है और लिखी हुई हर सूचना तथ्य नहीं होती। यह इतिहास लेखन की वह बुनियादी समझ है जिसका हमें प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख में अभाव दिखा। हमने दिखाया कि इन चार या पाँच नए सन्दर्भों को मेरी पिछली व्याख्याओं और सूचनाओं के साथ मिलाकर रखने से प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा का यह लेख मेरे मूल लेख से ऊपरी तौर पर अलग दिखने का भ्रम ज़रूर पैदा करता है, लेकिन एक लापरवाह और अंतर्विरोधी कथा को पेश करने लगता है। वे अपने इस लेख में लम्बे-लम्बे उद्धरणों को जिस भक्तिभाव और ग़ैर आलोचनात्मक दृष्टि से शामिल करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि वह उन्हीं बातों को काटता जाता है जिन्हें मेरे शोध से लेकर प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा दोहरा रहे हैं।

उदाहरण के लिए वे निहाल सिंह या अन्य को एक अकाट्य प्रामाणिक स्रोत मानकर उनकी हर बात को तथ्य की तरह शामिल करते गए। निहाल सिंह के किसी विवरण से पूरे लेख में उनकी कोई असहमति नहीं दिखी। इस नतीजे से भी नहीं कि हरदेवी संयोगवश लंदन चली गईं। अपनी भाभी का मन बहलाने। इसके साथ ही अपने लेख में वे मेरी इस स्थापना को भी मेरे ही द्वारा खोजे गए सन्दर्भों के आधार पर दोहराते दिखते हैं कि हरदेवी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गई थीं। दो में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो हरदेवी अपने लिए लंदन गईं या अपनी भाभी के लिए ताकि वे अपने भाई को ‘ईसाई बनने से रोक सकें’! हरदेवी के जीवन को समझने के लिहाज से यहाँ एक अंतर्विरोधी स्थिति पैदा हो जाती है। या तो पिता रूढ़िवादी थे जैसा कि रमण सिन्हा दिखाना चाह रहे हैं और बेटे पर नियंत्रण रखने के लिए पूरे परिवार को साथ लगा दिया, या वह बड़े उदार व्यक्ति थे (जैसा कि मैंने दिखाया है) जो ख़ुद अपनी बेटी, पोती और बहू को जहाज़ में बैठाकर आए थे और बेटी को ‘पूरण मनोरथ’ होकर लौटने का आशीर्वाद दिया था। यह मनोरथ था, हरदेवी के मन में उच्च शिक्षा प्राप्ति की कामना, जिसकी इच्छा जताते हुए हरदेवी ने पिछले ही वर्ष टाइम्स ऑफ़ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में कई लेख लिखे थे। (आलोचना, अंक-78)

4. मैंने तथ्यों के साथ छेड़-छाड़ की संभावना को लेकर भी चिंता जताई थी और कुछ एक प्रसंगों को प्रश्नांकित किया था। मसलन, हरदेवी की भावज और उनके भाई सेवाराम की पत्नी, श्रीमती सेवाराम, जिनका नाम तक उनका युग सम्भवतः नहीं जानता था, उनको वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन भेजने की बात करना। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा कहते हैं कि पति-पत्नी दोनों वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, जबकि प्राथमिक तथ्य साफ़ दिखा रहे हैं कि वे अपने पति के साथ लंदन जाने वाली एक सीधी-सादी गृहिणी थीं। मैंने प्रमाण देते हुए चिंता जताई थी कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं।

5. समीक्षा का अंतिम बिंदु हरदेवी की राष्ट्रवादी चेतना के संबंध में इस लेख की टिप्पणी थी। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा हरदेवी के बारे में अपनी स्थापना स्पष्ट शब्दों में देते हैं—

“उनके (हरदेवी के) जीवन और लेखन में किसी भी प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद-विरोधी दृष्टिकोण को खोजना कठिन है (it is difficult to find any direct anti-colonial stance in her life and letters)”[4]

मैंने इसके लिए हरदेवी के लेखन और गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट आदि से कुछ साक्ष्य दिखाए थे, जो अब तक इतिहासकारों की आँखों से ओझल रहे हैं। हरदेवी 1910 में राजद्रोह के आरोप में जेल जाने वाली संभवतः पहली भारतीय स्त्री थीं। मैंने अख़बारों के सारांश की एक सरकारी रिपोर्ट को दिखाते हुए यह बात रखी थी। साथ ही यह बात भी उठाई थी कि हरदेवी का समस्त लेखन—उनकी किताबें, उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएँ, उनमें प्रकाशित लेख आदि पढ़कर उनकी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की समझ की एक विकास-यात्रा देखी जा सकती है।

दरअसल, हरदेवी का शुरुआती लेखन इस बारे में जितना ‘एम्बिवैलेंट’ है, उतना वह विक्टोरिया की मृत्यु के बाद नहीं रहता। विक्टोरिया को लेकर वह एक ‘नारीवादी’ लगाव और उपनिवेश-विरोधी, विशेषकर अंग्रेजों के व्यवहार संबंधी आलोचना के बीच में भटकती दिखती हैं, लेकिन विक्टोरिया की मृत्यु पर ‘भारत-भगिनी’ पत्रिका की कवरेज देखने योग्य है। हरदेवी ने न सिर्फ़ अपने घर पर एक बड़ी शोकसभा स्त्रियों के लिए आयोजित की, वे उस दिन क़रीब पाँच ऐसी सभाओं में गईं और जहाँ नहीं गईं, वहाँ का विवरण प्रकाशित किया। लेकिन यह अंक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह हरदेवी के लेखन में उपनिवेश-संबंधी ‘दोचित्तेपन’ के अवसान का अंक भी है, केवल विक्टोरिया के देहांत का अंक नहीं। बाद के अंकों में हरदेवी जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन के समर्थन से शुरू होकर, हिंसक आंदोलनों के समर्थन तक की राष्ट्रवादी विचार-यात्रा से गुजरती हैं और जिस तरह राजद्रोह के ‘पटियाला केस’ में उनकी पत्रिका को रखना भी एक आरोप के रूप में शामिल किया गया, यह सब देखते हुए हरदेवी की रचना से और उनके जीवन से परिचित कोई स्कॉलर कैसे यह कह सकता है कि हरदेवी में उपनिवेश-विरोधी चेतना नहीं है? इसमें से अधिकांश विवरण मेरे पिछले लेख में भी मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने इन सूचनाओं को भी बिना सन्दर्भ दिए इस्तेमाल किया लेकिन व्याख्या कुछ और दी।

अब प्लेजियरिज़्म के प्रमाण की ओर चलते हैं। कुछ नए प्रमाणों के साथ प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा की आपत्तियों का मैं जवाब दूँगी लेकिन इससे पहले मैं प्लेजियरिज़्म/अकादमिक चोरी की अवधारणा की अपनी समझ को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। यह एक गंभीर आरोप है। इसलिए संक्षेप में इसके पहलुओं को समझना जरूरी है।

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, प्लेजियराइज़ करने का अर्थ है—किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, लेखन या आविष्कारों को लेकर उन्हें अपने नाम से प्रस्तुत करना।

‘प्लेजियरिज़्म’ को परिभाषित करते हुए ऑक्सफोर्ड कहता है—“किसी अन्य के विचारों या उनके अभिव्यक्त रूप (साहित्यिक, कलात्मक, संगीत संबंधी, यांत्रिक आदि) को ग़लत तरीके से अपनाना या चुराना और उन्हें अपनी कृति के रूप में प्रकाशित करना।”[5]

UC Davis Code of Academic Conduct के अनुसार, “किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, अभिव्यक्तियों या मौलिक शोध को अपने कार्य के रूप में बिना उल्लेख के या ग़लत रूप में उल्लेख करके प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। चाहे छात्र(व्यक्ति) की मंशा कुछ भी रही हो, इस प्रकार का प्रयोग ‘plagiarism’ माना जाएगा।”[6]

Plagiarism की सभी परिभाषाएँ इस बात पर सहमत हैं कि किसी और के कार्य (शब्दों या विचारों) को बिना समुचित श्रेय या उल्लेख के किसी भी रूप में प्रयोग करना, साहित्यिक चोरी है। यह आम भाषा में (It is the language equivalent of) किसी की बौद्धिक सम्पत्ति की चोरी के बराबर है—चाहे वह चोरी किसी के शब्दों को बिना उद्धरण के दोहराना हो, या फिर विचारों, मतों, आँकड़ों, तथ्यों आदि को बिना सन्दर्भ के प्रस्तुत करना (यदि वे सामान्य ज्ञान का हिस्सा नहीं हैं)।”[7]

किसी सूचना के ‘पब्लिक डोमेन’ में होने और ‘सामान्य ज्ञान का हिस्सा’ होने में एक बड़ा अंतर होता है।

हरदेवी से संबंधित तथ्यों के पब्लिक डोमेन में होने का प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा जिस तरह से अर्थ कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। वे पब्लिक डोमेन और ‘सामान्य ज्ञान’ के बीच के अंतर को अनदेखा कर रहे हैं। पुस्तकालयों, अभिलेखागारों या इंटरनेट पर एक शोधार्थी के काम आने वाली सूचनाएँ मौजूद होती हैं। वे सबके लिए होती हैं अर्थात पब्लिक डोमेन में होती हैं। इसके बावजूद वे ‘सामान्य ज्ञान’ का हिस्सा हों, यह जरूरी नहीं। जब एक शोधार्थी अपने शोध विषय की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें खोजता है, टुकड़े जोड़ता है और एक कहानी तैयार करता है तो यह कहानी ही उसका शोध है। इन तथ्यों की व्याख्या ही उसकी मौलिकता है। वह उसके जोड़े हुए टुकड़े हैं, इसलिए शोध रूपी इमारत उसकी है।

जब उन तथ्यों को ठीक उन्हीं व्याख्याओं के लिए दोहराया जा रहा हो, तब सन्दर्भ देना अपरिहार्य है. यह शोध का न्यूनतम शिष्टाचार भी है। किसी शोधार्थी की इसी मेहनत और ज्ञान के क्षेत्र में उसके योगदान का समुचित सम्मान देने के लिए ही तो सन्दर्भ देने का नियम है। मेरे शोध में आए तथ्यों को उद्धृत करने और उसकी व्याख्या करने का प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा या प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव को पूरा अधिकार है। उसी तरह उनकी व्याख्याओं की समीक्षा करने का अधिकार भी हर किसी को है। बहस वह नहीं है। सवाल यह है कि उन तथ्यों को, जिन्हें उन्होंने पहली बार जिस शोध के सहारे जाना है, उसका सन्दर्भ देने की शालीनता की अपेक्षा रखना क्या ग़लत है?

अपने प्रत्युत्तर में प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने सीधे प्राथमिक स्रोत पर काम करने का दावा किया है। यह दावा हरदेवी संबंधी उनके कई बार प्रकाशित एक ही लेख और ‘हरदेवी की यात्रा’ नाम की किताब की भूमिका के अंश के रूप में भी शामिल इस लेख से सिद्ध नहीं होता। वे ठीक नहीं कह रही है। प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव प्राथमिक स्रोतों को उद्धृत जरूर कर रही हैं लेकिन वे उन स्रोतों से परिचित नहीं हैं। मैं दो उदाहरण देती हूँ—

1. अपनी किताब में वह नारी शिल्पालय संबंधी जिस दो पन्ने के उद्धरण (प्राथमिक स्रोत) को बिना मेरा सन्दर्भ दिए उद्धृत कर रही हैं वह उन्होंने नहीं देखा। वह पटना के ‘सिन्हा पुस्तकालय’ से खोजकर मैंने अनुवादित किया। उसकी जानकारी उन्हें मेरे शोध और अनुवाद से मिली। फिर, उन्होंने मेरा सन्दर्भ क्यों नहीं दिया? क्या प्राथमिक स्रोत पर काम करने का तर्क इस अकादमिक अशालीनता का उत्तर हो सकता है? यह बात उनके द्वारा सन्दर्भ सूची में शामिल एक-एक सन्दर्भ पर लागू होती है। वहाँ सभी प्राथमिक स्रोत संदर्भित किए गए हैं केवल वह असली सन्दर्भ (मेरा लेख)नहीं, जहाँ से उन्हें इन प्राथमिक स्रोतों की जानकारी मिली।

2. अगर पाठकों ने archive.org पर मौजूद प्रकाश कुमार का लेख देखा होगा तो वे देख सके होंगे कि किस तरह प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने लूसी कैरोल का उद्धरण समझकर मेरे विश्लेषण को उद्धृत कर दिया है। अर्थात् उन्होंने—

क) वह मूल प्राथमिक स्रोत नहीं देखा जहाँ से लूसी कैरोल ने अपनी सूचना ली,

ख) द्वितीयक स्रोत लूसी कैरोल को भी नहीं देखा जिन्हें वे बिना मेरा सन्दर्भ दिए सीधे उद्धृत करना चाहती थीं,

ग) मुझे लूसी कैरोल समझ लिया अर्थात जिस तृतीयक स्रोत का इस्तेमाल कर रही हैं , उसे भी ठीक से पढ़ने में ग़लतियाँ कीं ,

घ) मेरा सन्दर्भ सूची में कहीं जिक्र नहीं।

ये दो उदाहरण (अधिक के लिए डॉ. प्रकाश कुमार का लेख पढ़ें[8]) उन्हें ‘प्राथमिक स्रोत पर काम करने वाला विद्वान’ तो नहीं साबित करते। यह डेस्क वर्क है, जहाँ आप पहले से मौजूद शोधों को पढ़ते हैं और उनके नतीजों को दोहराने के क्रम में उनका सन्दर्भ ही नहीं देते। किताबें प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने ज़रूर छपवाई हैं। यह स्वागत योग्य है। यह काम वे हमेशा से करती रहीं हैं। वे बहुत सी किताबें आलोचनात्मक भूमिका लिखकर पुनर्प्रकाशित कर चुकी हैं। शोध कार्य इनमें से किसी भूमिका में नहीं किया गया था। ऐसे में जब मेरे शोध की सूचनाएँ उन्होंने शामिल की थीं तो लाज़मी था कि इसे दर्ज करतीं।

मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंदन जुबिली की प्रति अपनी रचनावली के लिए ली है। वह प्रति जो हरदेवी ने अपने हस्ताक्षर के साथ मैक्समुलर को दी थी।प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने ब्रिटिश लाइब्रेरी से किसी शोधार्थी द्वारा लायी गई प्रति को प्रकाशित किया है। उम्मीद है कि प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव इन दो पुस्तकालयों के बीच का अंतर समझती होंगी।

हरदेवी से संबंधित शोध में प्राथमिक स्रोत के साथ ही वीर भारत तलवार और अन्य इतिहासकारों, आलोचकों के अध्ययन का इस्तेमाल मैंने द्वितीयक स्रोत के रूप में किया और सभी का उचित सन्दर्भ भी दिया है। प्राथमिक स्रोत, जो पहली बार मेरे शोध से सामने आए थे (वे हमेशा से पब्लिक डोमेन में ही थे), उनके लिए मैंने सीधे उनका सन्दर्भ दिया। सौ से ऊपर प्राथमिक स्रोत मेरे पहले लेख (आलोचना, 2016) में थे। जहाँ से प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा और प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव को हरदेवी से संबंधित इन सूचनाओं की उपलब्धता की जानकारी, उनको इस्तेमाल करने का तरीका और उनकी प्रासंगिकता समझ में आई। उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया, जो कि ख़ुशी की बात है। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी बुनियादी मेहनत से दूसरों को हरदेवी संबंधी लेखन में मदद मिल रही है, इससे अधिक एक नया शोधार्थी क्या चाहेगा? लेकिन उसके काम से मदद ली जाए, उसके सहारे पूरा-पूरा लेख तैयार कर लिया जाए और सन्दर्भ सूची में उसका उल्लेख तक न हो, इससे अधिक हताशा की बात क्या होगी। सन्दर्भों के ईमानदारी से इस्तेमाल की एक प्रक्रिया होती। इस मामले में इन दोनों शोधार्थियों ने निराश किया है। प्रोफेसर रमण सिन्हा ने उन्होंने चार या पाँच नए सन्दर्भ भी जोड़े हैं, लेकिन मेरे यहाँ पहली बार उल्लिखित सन्दर्भों के लिए मेरा उल्लेख नहीं किया। उनका तर्क है कि वह पब्लिक डोमेन की चीजें है और वे मेरा उल्लेख नहीं करेंगे। मैं फिर से दोहरा दूँ कि यह सूचनाएँ किसी को ज्ञात नहीं थीं जब तक मैंने हरदेवी के जीवन और लेखन के सन्दर्भ में उनकी व्याख्या नहीं की और मेरा लेख नहीं पढ़ा गया।

अब व्याख्याओं पर आते हैं जो प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने पहली बार मेरे शोध में आने के बाद ही दोहरायी हैं और मेरा सन्दर्भ नहीं दिया। इनमें से कुछ को सूचीबद्ध रूप में देखा जा सकता है—

- ‘‘सीमंतनी उपदेश’’ की लेखिका हरदेवी थीं—यह स्थापित करना

- ‘स्त्री विलाप’ नाम की कोई किताब है इसका पहला उल्लेख और विवरण

- ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका हरदेवी थीं—यह स्थापित करना

- ‘नारी शिल्पालय’ नाम का एक रोजगारपरक विद्यालय हरदेवी ने खोला, इसका पहला उल्लेख और विवरण

- हरदेवी राजद्रोह के पटियाला षड्यंत्र केस से जुड़ी थीं इसका पहला उल्लेख और विवरण

- गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट का हिन्दी लेखिका हरदेवी से संबंध

- हरदेवी ने स्त्रियों के संगठन बनाए इसका पहला उल्लेख और विवरण

- हरदेवी की लन्दन यात्रा के डिटेल्स को पहली बार हिन्दी के वर्तमान पाठकों के सामने लाना

- हरदेवी के लिखे रिपोर्ताज-जीवनी ‘लंदन जुबिली’ को उनके यात्रावृत्त का दूसरा भाग मान लेने की गलती को दोहराना

- हरदेवी की जन्मतिथि खोज कर लाना

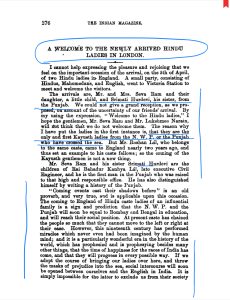

- इंडियन मैगज़ीन पत्रिका से हरदेवी का संबंध, इसका पहला उल्लेख और विवरण

- हरदेवी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गईं थीं, घूमने नहीं—इसका पहला उल्लेख और विवरण

- हरदेवी की जन्मतिथि, लन्दन जुबिली की विधा, हरदेवी की गाँधी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रियता—आदि बहुत से प्रसंगों में अपने पहले लेख में मैंने जो गलतियाँ कीं थीं, उन्हें प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने भी दोहराया

- ‘‘सीमंतनी उपदेश’’ का लेख द इंडियन मैगज़ीन के 1881 के अंक में छपा था इसका पहला उल्लेख और विवरण

- हरदेवी के लेख द इंडियन मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ करते थे इसका पहला उल्लेख और विवरण

- ‘द इंडियन मैगज़ीन’ में इंडियन इंटेलिजेंस के तहत हरदेवी से जुड़ी ख़बरें छपती थीं इसका पहला उल्लेख और विवरण

- कन्हैयालाल की जीवनी के स्रोत और हरदेवी की जीवनी में पिता कन्हैयालाल की जीवनी को भी शामिल करने की शैली

- मिस मैनिंग से हरदेवी की मित्रता की चर्चा

- लंदन में हरदेवी के आगमन की अखबारों में कवरेज

- कन्हैयालाल के शायर और इतिहासकार पक्ष से हिन्दी के पाठकों का परिचय

- हरदेवी दादाभाई नौरोजी, रतन बनर्जी, लक्ष्मीनारायण और अपने भाई सेवाराम के परिवार के साथ लंदन गई थीं आदि।

उपरोक्त सूची में अभी और जोड़ा जा सकता है।

यह सच है कि कुछ सूचनाएँ पहले भी पंक्ति या अनुच्छेद के रूप में यत्र-तत्र किताबों में मौजूद थीं। वे अधिकांशत: तो आर्यभाषा पुस्तकालय में मौजूद हरदेवी की किताबों की संक्षिप्त आलोचनात्मक व्याख्याएँ थीं। यह प्राय: स्त्री लेखन से जुड़े ऐसे शोध प्रबन्ध और पुस्तकें थीं जो हरदेवी के संबंध में केवल उनकी हुक्मदेवी और स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय (बनारस के आर्यभाषा पुस्तकालय में मौजूद) की आलोचना तक सीमित थीं। इनका मैंने अपने लेखों में न उल्लेख किया न सन्दर्भ दिया। जो सीमित सूचनाएँ जीवनी तैयार करने के लिहाज़ से मेरे काम की थीं, वे बिखरी हुई थीं, और यह स्पष्ट नहीं था कि वे एक ही स्त्री के बारे में हैं। हरदेवी, हरदेई, श्रीमती रोशनलाल, श्री हरि देवी, श्रीमती महादेवी आदि नामों से वे एकाध पंक्तियों में मिला करती थीं। वह भी हरदेवी नाम की स्त्री के जीवन को खोजने की कोशिश के बाद—जो मुझसे पहले किसी को करना जरूरी नहीं लगा। इन बिखरी हुई पहचानों/नामों से चर्चा एक ही स्त्री की हो रही है, यह तय करने के लिए विषय को चिह्नित करने की जरूरत थी। हरदेवी पर तलवार जी ने जो एक पृष्ठ की सूचना दी, उससे अलग यह शेष आंकड़े मेरे उपरोक्त लेखों से सामान्य ज्ञान का हिस्सा बने। वे पहले से नहीं थे। अपने लेख में मैंने ही सर्वप्रथम हरदेवी पर आगे का शोध किस तरह हो इसकी दिशा इंगित करते हुए लिखा था कि ‘इंडियन मैगज़ीन’ के ‘इंडियन इंटेलिजेंस’ कॉलम में हरदेवी के बारे में खबरें छपा करती थीं। साथ ही यह भी बताया कि हरदेवी इस पत्रिका की नियमित लेखिका थीं।

पुस्तकालयों में ऐसी किताबें जिनमें हरदेवी का जिक्र था, उनमें वह जिक्र प्रसंगवश था। लेखक ख़ुद उस स्त्री की दूसरी पहचानों को नहीं जानते थे। मेरे शोध ने उन सूचनाओं को जोड़कर हरदेवी के उस जीवन का पुनर्निर्माण किया जो अकादमिक जगत के लिए अब तक अज्ञात था। बस इस आधार पर कि इनमें से कुछ सूचनाएँ द्वितीयक स्रोतों के रूप में पहले से मौजूद थीं, प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा हरदेवी की उस जीवनी को पब्लिक डोमेन की वस्तु नहीं ठहरा सकते जिसे मेरे शोध ने तैयार किया। उन अध्ययनों का संबंध सीधे उस हरदेवी से न था जिसे हम 2016 के मेरे लेख के प्रकाशन के बाद से जानते हैं और जिसे प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा अपने लेख में बिना मेरा जिक्र किए दोहरा रहे हैं।

द्वितीयक स्रोत के रूप में मौजूद इन सूचनाओं के टुकड़ों में एक ऐसी स्त्री का उल्लेख होता था, जो या तो केवल एक लेखक होती थी, या केवल सुधारकों की सभा में शरीक कोई स्त्री, या कहीं पर सरला देवी की परछाईं में छिपी राजनीतिक सभा करने वाली एक स्त्री—श्रीमती रोशनलाल—जिसका नाम भी नहीं लिया गया था, कहीं एक पंक्ति में उल्लिखित पहली स्त्री सम्पादक, कहीं स्त्री शिक्षा के लिए प्रयासरत एक स्त्री के रूप में उनका जिक्र भर दिखायी देता था।

जैसे मनमोहन कौर ने गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए एक पंक्ति में हरदेवी का जिक्र किया। यहाँ मनमोहन कौर को यह नहीं पता था कि यह श्रीमती रोशनलाल, हरदेवी नाम की एक हिन्दी लेखिका और संपादिका भी थीं, जेल भी गई थीं, उन्होंने लंदन जाकर पढ़ाई भी की थी आदि। सी. ए. बेली ने इनका जिक्र जात बाहर किये जाने के प्रसंग में किया लेकिन नाम नहीं लिया, बल्कि कायस्थों की अंदरूनी दुनिया में ‘नीची’ समझी जाने वाली एक उपजाति की विधवा के रूप में इनका उल्लेख किया। उन्होंने राजनीतिक रूप से सक्रिय हरदेवी को नहीं देखा। इसी तरह नीरजा माधव ने हरदेवी की दो रचनाओं की चर्चा की और उन्हें पातिव्रत की समर्थक के रूप में देखा लेकिन वे देश भर में घूमकर और लिखकर पातिव्रत की आलोचना करने वाली हरदेवी को नहीं जानती थीं।

हरदेवी के संबंध में सूचनाएँ इस तरह बिखरी हुई थीं कि उनमें कोई तालमेल नहीं था और तय करना मुश्किल था कि यह स्त्री कौन है। एक ही है, या कई स्त्रियाँ हैं। अगर एक ही है तो इन समूची हरदेवी को एक साथ रखने और जोड़ने की ज़रूरत है, जो कि इन द्वितीयक स्रोतों के सहारे असंभव था। 2014 में लंदन यात्रा की मूल प्रति जब मुझे हासिल हुई, तब मेरे शोध निर्देशक ने मुझे यह सुझाव दिया कि यह जीवनी खोजी और लिखी जानी चाहिए। यह एक दुस्साध्य कार्य था। आज हरदेवी के जीवन की यह जानकारी जितनी सहज लग रही है, तब न थी। इस खोज का नतीजा है यह उपरोक्त जानकारी, जो बड़े परिश्रम से प्राथमिक स्रोतों को खोजकर और उनकी व्याख्या करके तैयार की गई थी।

राजद्रोह के आरोप के बाद एक सार्वजनिक शख्सियत के रूप में हरदेवी कितनी अकेली पड़ गई होंगी, कल्पना की जा सकती है। पहले ही वह पितृसत्ता को चुनौती देकर अलोकप्रिय हो गई थीं। इसके बाद वे समाज की सामूहिक याददाश्त, किताबों और पुस्तकालयों से लगभग मिटा दी गईं जिसकी पत्रिका को रखना भी राजद्रोह माना जाता था। इस स्त्री के बारे में बिखरी सूचनाओं, अफवाहों और प्राथमिक सामग्रियों को धीरे-धीरे जमा करते हुए मैंने एक व्यक्ति के रूप में हरदेवी का पुनर्निर्माण किया। इस तरह के बुनियादी शोध जिसके सहारे अध्ययन और शोध के नए रास्ते खुलते हैं, उनका इस्तेमाल करते वक्त नैतिक और बौद्धिक दोनों रूप से अनिवार्य है कि आप इसका उचित श्रेय दें। उनका सन्दर्भ देने में जिन्होंने आपके विषय में बुनियादी शोध किया हो, शर्म की बात नहीं है। इससे हौसला अफजाई होती है। परस्पर मिलजुल कर काम करने से एक-दूसरे को मदद ही मिलती है।

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने मेरा सन्दर्भ नहीं दिया, यह एक बात है। उन्होंने मेरे लेख से अलग जो चार या पाँच सन्दर्भ ख़ुद खोजे हैं, उनकी चोरी का आरोप मुझ पर ही लगा दिया। एक भी नई सूचना उन्होंने ऐसी नहीं दी जो इंटरनेट या पुस्तकालय में न हो। ऐसे में पिछले दस वर्षों से हरदेवी की बुनियादी और निरंतर शोधार्थी के रूप में क्या वे मुझे उपलब्ध नहीं थीं? मैंने रमण सिन्हा की उन नई सूचनाओं में से अधिकांश को ग़लत पाया और उन्हें अपने लेख में नहीं लिया।

बिपिन चंद्र पाल, निहाल सिंह आदि का एक स्रोत के रूप में उन्होंने मेरे 2016 के लेख से अलग इस्तेमाल किया है। उनके वे सन्दर्भ तथ्यात्मक रूप से कितने ग़लत या संदेहास्पद हैं, इनका भी उल्लेख मैंने किया है। यह भी कि कैसे यह नई सूचनाएँ, इसी लेख में प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा द्वारा इस्तेमाल की गई दूसरी सूचनाओं के साथ मिलकर भारी अंतर्विरोध पैदा करती हैं। यह उनकी अपनी ही बातों को काटती हैं। यह मैंने अपने लेख में स्पष्ट करके दिखाया है। अगर अब भी जिसे प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा कहना चाहते हैं कि यह उनका मौलिक शोध है तो यह उनकी इच्छा है। मैंने अपना पक्ष रख दिया है।

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा को यह लगता है कि निहाल सिंह का स्रोत मुझे उनके लेख से मिला। पाठकों के लिए यह चित्र मूल स्रोत का दिया जा रहा है—

मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि निहाल सिंह का एक स्रोत सन्दर्भ के रूप में पहला प्रयोग मैंने ‘लन्दन यात्रा : अ वुमन्स ट्रैवलॉग फ्रॉम द नाइंटिंथ सेंचुरी’ नाम के पर्चे में किया था। यह पर्चा मैंने ‘मल्टीलिंगुअल लोकल्स एंड सिग्नीफिकेंट ज्योग्राफीज़’ नाम की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में पढ़ा था। यह संगोष्ठी ‘SOAS, यूनिवर्सिटी ऑफ़ लन्दन’,दिल्ली विश्वविद्यालय और ‘रज़ा फाउंडेशन’ के द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित थी और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में हुई थी। यह 15 दिसम्बर 2017 की बात है। उनके लेख प्रकाशित होने से 6 वर्ष पहले। भले ही तब मैं भी इसकी सूचनाओं के प्रति आज जितनी शंकालु नहीं थी।

अपनी प्रतिक्रिया में रमण प्रसाद सिन्हा का संकेत है कि “महात्मा गाँधी द्वारा हरदेवी का जिक्र” उनकी ‘खोज’ है और मैंने इसे प्लेजियराइज़ किया है। वे मेरे लेख को दोबारा पढ़ें। हमने इस प्रसंग को नहीं शामिल किया है। सरला देवी चौधरानी और हरदेवी के साथ मिलकर राजनीतिक काम करने की बात जो सिन्हा के इस उद्धरण में है, उस पर हिन्दी के पाठकों का ध्यान हम अपने पिछले लेख में भी खींच चुके थे। ऐसे इस सन्दर्भ में गाँधी का उद्धरण देकर उस बात को दोहराने की हमने ज़रूरत नहीं समझी। रमण सिन्हा का बिना लेख पढ़े ही यह आरोप लगाना स्वयं में उनके जवाबी लेख को अगंभीर बनाता है।

इसी तरह खुशवक्त राय का उद्धरण मेरे किसी काम का नहीं था। 2016 में भी संक्षेप में ही दिया था। इस बार तो मैंने उद्धृत भी नहीं किया। रमण प्रसाद सिन्हा एक बार ध्यान से मेरे पिछले लेख और इस लेख को पढ़ लेते तो शायद ऐसे निराधार आरोप न लगाते। वह भी उस सूचना के लिए जो मेरे इस लेख में है ही नहीं और जिसका पहली बार उल्लेख भी मैंने ही किया था। हरदेवी पर इस तरह की बहुत सी सामग्री मेरे पास है। मैंने सबको इस लेख में शामिल नहीं किया है। मेरी दिलचस्पी अर्थपूर्ण, ठहरकर और गंभीरता से की गई व्याख्याओं में है। ग़ैरज़रूरी लेकिन उपलब्ध सभी सूचनाओं को एक जगह भरकर आँकड़ों का अंतर्विरोधी कोलाज बनाने में नहीं। मूल स्रोत के लिए यह चित्र देखें:

अगरकर का उल्लेख पारमिला वी राव की पिछले साल प्रकाशित एक और किताब में है जिसके पीडीएफ लेख ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा निश्चिन्त रहें— अगर मैं उनके लेख से एक सूचना भी इस्तेमाल करूँगी तो उचित सन्दर्भ दूँगी। मुझे अपने शोध के स्तर की चिंता है।

सीमन्तनी उपदेश

रमण प्रसाद सिन्हा लिखते हैं—

“मैं अपने पाठकों से कहना चाहता हूँ कि मेरा यह दावा सही है कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी हैं, यह सबसे पहले मैंने ही अकाट्य प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया। इससे पहले सिर्फ़ अनुमान और कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सीमन्तनी उपदेश पर बतौर लेखिका ‘एक अज्ञात हिंदू औरत’ छपा हुआ था।”

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा को जानना चाहिए कि ‘सीमन्तनी उपदेश’ पर बतौर लेखिका ‘एक अज्ञात हिंदू औरत’ नहीं छपा हुआ था बल्कि एक ‘हिन्दू औरत की तसनीफ़” लिखा था। मैंने डॉ. धर्मवीर की सम्पादित किताब से अलग मूल प्रति खोजी है और उसके आवरण का चित्र दे रही हूँ—

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा को यह भी जानना चाहिए कि यह छपी हुई भी नहीं बल्कि लिपिकार द्वारा हाथ से लिखी किताब है। जब 2016 के अपने लेख में मैंने प्राथमिक स्रोतों और तर्कों के आधार पर स्थापित किया कि हरदेवी ही ‘सीमन्तनी उपदेश’ की ‘अज्ञात’ हिंदू लेखिका हैं, तब मेरी यह बात किसी तरह से ‘अनुमान’ या ‘कयास’ नहीं थी। 2016 के मेरे लेख का पहला पैराग्राफ ही हरदेवी को ‘सीमन्तनी उपदेश’ और ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका बताते हुए शुरू होता है। यह स्थापना मेरे पूरे लेख में बार-बार नए तथ्यों के आलोक में दोहरायी गई है। पहला पैराग्राफ पढ़कर देखिए :

“यह ग़ज़ल 1881 में पश्चिमोत्तर प्रांत की एक विधवा हिंदू युवती ने लिखी थी। ‘स्त्री विलाप’ नाम की इस किताब में अपना परिचय यह युवती “गड़बड़ स्मृति बुढ़िया पुराण से बग़ैर मरजी ज़बरदस्ती का विवाह” के हाथों “सताई हुई एक महा दुःखित विधवा” के रूप में देती है। हिन्दी में ‘भारतेन्दु युग’ के नाम से प्रसिद्ध यह वह दौर था जब नागरी हिन्दी अपनी शुरुआती शक्ल ही अख़्तियार कर रही थी। इसके अगले ही वर्ष 1882 में इसी विधवा युवती की लिखी ‘सीमन्तनी उपदेश’ पुस्तक में एक बार फिर भारतेन्दुयुगीन स्त्री ने अपने न्याय की गुहार लगाई,

“हे अंतर्यामी ….रही हैं।”

अब ख़ुदा ने इस औरत की फ़रियाद सुनी हो तो पता नहीं लेकिन हिन्दी के लोकवृत्त में यह पुकार अनसुनी ही रही और इनकी लेखिका श्रीमती हरदेवी अज्ञात।”(आलोचना, 2016)

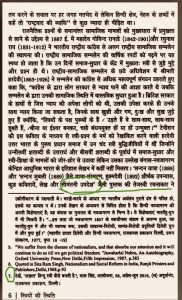

मैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रही हूँ कि हरदेवी ही ‘सीमंतनी उपदेश’ और स्त्री विलाप की लेखिका हैं। यह 2016 के लेख का उद्धरण है। “अज्ञात हिन्दू स्त्री कैसे बनती है” नाम के इस लेख में मैंने तथ्यों के सहारे इतनी स्पष्टता से यह लिखा है कि ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका हरदेवी हैं। ऐसे में यह अपेक्षा करना ग़लत नहीं कि आगे इस विषय पर काम करने वाले शोधार्थी अकादमिक शिष्टाचार का पालन करेंगे और मेरा सन्दर्भ देंगे। 2019 तक प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने यह किया भी। उनकी किताब के चित्र को देखिए। क्या इसमें अनुमान की कोई गुंजाइश प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने छोड़ी है? अब अचानक उन्हें लगने लगा है कि इस बात को कहने के लिए उन्हें किसी और प्रमाण की जरूरत है।

यह 2019 की बात है। इस वर्ष प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने दो किताबें सम्पादित करके प्रकाशित करायीं। इनके नाम थे ‘मदर इंडिया का जवाब’ और ‘स्त्रियों की स्थिति’। उन्होंने दोनों किताबों को प्रकाशित करते हुए उनकी भूमिका में ‘सीमंतनी उपदेश’ और ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका हरदेवी ही हैं इसे बताने के लिए मेरे लेख का सन्दर्भ दिया था। साथ इन उन्होंने ‘लन्दन जुबिली’ और ‘हुक्मदेवी’ आदि किताबों की प्रकाशन तिथि बतलाने में भी वही ग़लतियाँ दोहरायी थीं जो मुझसे हुई थीं। अर्थ साफ़ है कि मेरा लेख ही उनके लिए हरदेवी संबंधी एकमात्र स्रोत था। उनके किताबों की भूमिकाओं के इन चित्रों को देखिए—

इन दोनों चित्रों में सन्दर्भ संख्या 7 को ध्यान से देखें। यह किसी और ने नहीं ख़ुद प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने लिखा है। इस बात को स्वीकारते हुए कि ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका हरदेवी हैं। इस स्थापना के लिए मेरा सन्दर्भ देते हुए प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा की भाषा में यहाँ कोई संशय नहीं दिख रहा है। वह इसे चारु सिंह का ‘अनुमान’ नहीं कह रहे हैं। 2019 में उन्हें यह विश्वास था कि चारु सिंह ने साबित कर दिया है कि हरदेवी ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका हैं। यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने भी अपने आजकल पत्रिका के लेख में हरदेवी ही ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका है इस निष्कर्ष को मेरी स्थापना के रूप में उद्धृत किया था, तो फिर बदला क्या?

चित्र देखें:

स्त्री विलाप

जिस तरह डॉ. धर्मवीर ने पहली बार एक अज्ञात स्त्री की रचना ‘सीमंतनी उपदेश’ को आधुनिक पाठकों के सामने रखा था, ठीक उसी तरह मैंने अपने आलोचना 2016 के लेख में एक अज्ञात बेनाम रचना ‘स्त्री विलाप’ से हिन्दी के पाठकों को अवगत कराया। डॉ.धर्मवीर के काम को आगे बढ़ाते हुए। मैंने ‘सीमंतनी उपदेश’ के साथ ही ‘स्त्री विलाप’ किताब की रचनाकार के रूप में हरदेवी की पहचान स्थापित की।

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा अपने लेख में ‘स्त्री विलाप’ को हरदेवी की रचना के रूप में दोहरा रहे हैं। उससे बड़े-बड़े उद्धरण दे रहे हैं। वह इसके लिए भी मेरा सन्दर्भ देने की जरूरत नहीं समझ रहे। प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने तो संभवतः किताब भी नहीं देखी है और ‘स्त्री विलाप’ को हरदेवी के नाम से प्रकाशित रचना लिख रही हैं। Amazon से लेकर सेतु प्रकाशन तक हर वेबसाइट पर उन्होंने अपने लेख का यह हिस्सा रखा है। चित्र देखिए :

यह किताब ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन हरदेवी के नाम से नहीं है। इस किताब की लेखिका भी हरदेवी ही थीं इसे प्रमाणित करने के लिए मुझे 2016 के लेख में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस किताब की विषयवस्तु का मिलान हरदेवी की दूसरी रचनाओं से करते हुए उसे देश काल के सन्दर्भ में रखकर दूसरे तथ्यों की सहायता लेते हुए मैंने यह प्रमाणित किया कि हरदेवी ही इसकी लेखिका थीं। किसी किताब की ऑनलाइन उपलब्धता एक बात है। इंटरनेट पर अनगिनत किताबें पड़ी हैं। एक शोधार्थी जब इतनी महत्त्वपूर्ण और अज्ञात किताब को खोजकर लाता है और शोध और आलोचना की प्रक्रिया से गुजरकर उसकी समुचित व्याख्या करते हुए उसे स्थापित करने का काम करता है—तो वह उसका श्रम है। शोध के इस श्रम का एक ही पुरस्कार है, सन्दर्भ देते हुए इसका इस्तेमाल करना। यह कोई ऐसी माँग नहीं जिसे पूरा करने से किसी शोध की विश्वसनीयता और मौलिकता पर कोई आंच आए। अन्यथा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोधों में इतने भारी-भरकम फ़ुटनोट्स न होते।

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के आधारभूत सन्दर्भ की संदिग्धता

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख की समीक्षा करने के क्रम में मैंने एक जगह लिखा था,

“कहना जरूरी है कि ‘फॉरगॉटन-हीरोइन’ लेख की अपनी मौलिकता भी है और प्रोफ़ेसर श्रीवास्तव की तरह यह महज़ नक़ल नहीं है। मसलन मेरी स्थापनाओं को कुछ नवीन उदाहरणों के सहारे रमण प्रसाद सिन्हा ने परिपुष्ट किया है। इसके बावजूद मूल शोध में नए उदाहरण या साक्ष्य जोड़ने का कार्य कितना भी महत्त्वपूर्ण हो, मौलिक शोध नहीं कहला सकता।”

यह उद्धरण कुछ नए उदाहरणों की बात कर रहा है। उन्हें हरदेवी को ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका के रूप में स्थापित करने का श्रेय नहीं दे रहा। किसी रूप में नहीं। यह दिलचस्प है कि प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा जिस स्रोत के सहारे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ‘सीमन्तनी उपदेश’ की लेखिका को खोजा है, लगता है यह स्रोत भी उन्होंने नहीं देखा है।

उनके उद्धरण में दिए गए सन्दर्भ को जरा ध्यान से देखिए।

उन्होंने सन्दर्भ दिया है—July 1889 issue of The Indian Magazine.

“The authorship of her two early works—Widow’s Laments’ (Vidhwa Vilap) and

‘Women’s Sermon’ (Seemantani Upadesh) was revealed and authenticated by a review of her book Tameel-e-Teeflan(?) which appeared in the July 1889 issue of The Indian Magazine with following titles: “Talīm-e-Teeflan (Kindergarten): The Instruction of Children; or, The Treasure of Instruction By Smt. Hardevi, daughter of Rai Bahadur Kanhaiya Lal, Oriental Press, Lahore,1889.” The review goes on like this: “The authoress of this book seems determined to make herself conspicuous by devotion to the cause of female education in India. Her former works, such as Simantani Sangit, Vidhwa Ashru, Simantani Upadesh, London Jubilee, and London Yatra were thoughtfully (?)books, and all were intended to awaken reflection and enquiry among Indian women.”

In the above list of books, Simantani Sangit (women’s music) is still unknown and ‘Vidhwa Ashru’ (widow’s tears) could be another title for ‘Stree Vilap’ (Female lamentation) and rest of the later works—Striyon Pe Samajik Anyay (1892) and Hukum Devi (1893) are known and documented.”[9]

प्रोफ़ेसर सिन्हा का सन्दर्भ ग़लत है। उन्होंने अंक भी ग़लत बताया और पृष्ठ संख्या भी नहीं दी है। जबकि सही सन्दर्भ है—द इंडियन मैगज़ीन एंड रिव्यू, जून 1889, पृष्ठ 315—जो मैंने अपने लेख में तस्वीर के साथ दिया है। मैं यहाँ लिंक भी दे रही हूँ। पाठक पूरे साल की पत्रिका पलट कर ख़ुद देख लें। रमण प्रसाद सिन्हा ने जिस सूचना का सही सन्दर्भ नहीं दिया, वे उसके सहारे इतने बड़े दावे कर रहे हैं।

तथ्यों की छेड़छाड़ और ‘स्त्री विलाप’

अपने जवाब में प्रोफेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने लिखा था कि “.. मैं यह मानकर चलता हूँ कि तथ्य तो पवित्र होते हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए…” फिर वे स्त्री विलाप की लेखिका की पहचान को भी अपना शोध साबित करने के लिए तथ्यों के साथ छेड़-छाड़ क्यों कर रहे है?

ऊपर सन्दर्भ संख्या 9 में दिए गए अंग्रेजी उद्धरण को वापस देखिए। क्या प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा केवल इस उद्देश्य से कि ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका के रूप में हरदेवी को बताने के लिए मेरा सन्दर्भ न देना पड़े, तथ्यों की छेड़छाड़ कर रहे हैं? पहले वे उद्धरण में उल्लिखित एक किताब ‘विधवा अश्रु’ का अंग्रेजी अनुवाद करते हुए उसे ‘Widow’s Laments’ कहते हैं। यहाँ वे उसके लिए ‘विधवा विलाप’ अनुवाद का इस्तेमाल करते हैं (किताब का सही नाम ‘स्त्री विलाप’ है)। उद्धरण के खत्म होते-होते उसी किताब को ‘विधवा अश्रु’ कह दिया जाता है और फिर इन सबको ‘स्त्री विलाप’ का पर्यायवाची बनाकर इस उद्धरण के रास्ते वे यह भी साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने ही ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका के रूप में भी हरदेवी की पहचान की है। वह किताब खोजने और पहली बार उद्धृत करने के लिए भी प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा मेरा कोई सन्दर्भ नहीं देते। इसी ‘स्त्री विलाप’ नाम की आत्मकथात्मक पुस्तक के सुदीर्घ उद्धरणों में निहाल सिंह के उद्धरण जोड़ते हुए प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा हरदेवी के जीवन की कहानी पाठकों को सुनाते हैं। क्या यह मेरे शोध से स्वतंत्र कोई काम था?

हिन्दी सार्वजनिक क्षेत्र में हरदेवी की ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका के रूप में पहचान पर चली बहस में मेरे लेख को शामिल कर उसके योगदान को ख़त्म करने का प्रयास

रमण प्रसाद सिन्हा लिखते हैं:

“मेरे दोनों लेख शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए कहीं आपको ‘धर्मवीर-सिंह विवाद’ नहीं मिलेगा और जो मिलेगा वह यह अंश है : What could be the reason for hiding her name? There is a long debate around this question in Hindi literary world (Dharmaveer 1999:38-40; Singh 2016:15-44….”

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा यहाँ आधा सच लिख रहे हैं। यह बात सही है कि 2016 के मेरे शोधालेख से पहले हरदेवी के ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका होने की संभावना पर कयास और अनुमान लगाए गए थे। लेकिन मेरे लेख ने अनेक तथ्यों और उनकी व्याख्या के सहारे न सिर्फ हरदेवी को ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनकी दूसरी अज्ञात रचनाओं को खोजा और उनकी जीवनी भी तैयार की। दरअसल क़यास, अनुमान और विवाद को ख़त्म करने के लिए ही मैंने 2016 में लेख लिखा था। मेरे लेख में कोई कयास या अनुमान नहीं स्थापनाएँ दी गई थीं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थापना थी कि हरदेवी ही ‘सीमंतनी उपदेश’ किताब की लेखिका हैं। न सिर्फ ‘सीमंतनी उपदेश’ बल्कि उससे भी पहले उन्होंने ‘स्त्री विलाप’ नाम की किताब लिखी जिसमें भी उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था। मैंने अपने लेख में क्या ऐसा कुछ लिखा था कि- “शायद/कदाचित हरदेवी ‘सीमंतनी उपदेश’ और ‘स्त्री विलाप’ की लेखिका हो सकती हैं?”—कहीं नहीं।

यह बहस देख कर ऐसा लगता है कि यह श्रेय लेने या देने का झगड़ा है। यह पूरी तरह सच नहीं है। यह एक वाक्य को पढ़ते हुए उसका अर्थ कैसे करें—इसे लेकर भी एक बहस है। एक बार (2019 में) अर्थ करने के बाद प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा ने उस वाक्य का अर्थ बदला तो किन आधारों पर, इसे लेकर एक जिज्ञासा भी।

2016 की आलोचना के लेख ने हरदेवी के लेखन और जीवन को नए आलोक में हिन्दी के पाठकों के सामने रखा। उसके बाद उन्नीसवीं सदी के हिन्दी सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी चर्चा हरदेवी के बिना अधूरी ही समझी जाती है। जिस लेख ने यह सब संभव करते हुए ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका के संबंध में चल रहे कयासों पर पूर्णविराम लगाया, वर्षों बाद उस लेख को प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा विवाद से जुड़ा बताकर उसको ख़ारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वह भली भाँति जानते हैं कि मेरे शोध ने विवादों को ख़त्म किया, नहीं तो जैसा कि पीछे दिखा आए हैं, 2019 में अपनी दो किताबों की भूमिका लिखते हुए बिना किसी संशय के उन्होंने हरदेवी के बारे में मेरी स्थापनाओं को उचित सन्दर्भ देते हुए उद्धृत किया था। 2019 में मेरे लिए यह किसी पुरस्कार से कम न था। मैं अपने दोस्तों को बताती थी कि मेरे शिक्षक रमण सर ने अपनी किताब की भूमिका में मेरे लेख का सन्दर्भ दिया है। वर्षों बाद जब वे ग़लत तरीक़े से मेरे लेख को ख़ारिज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए?

क्या अंग्रेजी लेख पढ़ना कोई साज़िश है?

“मैं यह भी नहीं जानता कि जब मेरा यह लेख तद्भव (47;जुलाई 2023 पृष्ठ 257-280) में पहले से ही हिन्दी में प्रकाशित है, फिर इस अंगरेजी लेख को आधार बनाने का क्या औचित्य हो सकता है? …पूरा लेख पढने पर पता चलता है कि यह मेरे चरित्र हनन की उनकी परियोजना की रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है..”

मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ—मेरे पास अहमदाबाद में तद्भव नहीं आती। मैं तद्भव में छपे लेख से अब तक अनजान थी। मुझे इंटरनेट से रमण प्रसाद सिन्हा का अंग्रेजी वाला लेख मिला और मैंने उसे ही समीक्षा का आधार बनाया। बाद के महीने में यह लेख एक किताब के रूप में भी सामने आया है। यह अंग्रेजी लेख भी प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा का ही लिखा हुआ है और उनकी किताब में भी शामिल है। इसी अंग्रेजी के लेख की समीक्षा मैंने की है। यह शायद तद्भव में प्रकाशित लेख का ही अंग्रेजी अनुवाद है। मैं प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा को भरोसा दिलाती हूँ और साफ़-साफ़ कहना चाहती हूँ कि उनके लेख की समीक्षा किसी तरह की चरित्र हनन परियोजना का हिस्सा नहीं है। न ही उनकी मानहानि करने की मेरी कोई मंशा है।

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के द्वारा दिए गए सन्दर्भों की संदिग्धता

- प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा अपने जवाब में आए गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों आदि जानकारियों के सन्दर्भ के रूप में तद्भव पत्रिका के अपने ही लेख का सन्दर्भ दे रहे हैं। यह नहीं बता रहे कि वह सूचनाएं अभिलेखों से लाया कौन और किसने उन्हें पहली बार छापा। उन सूचनाओं के लिए मैंने नेशनल आर्काइव, तीन मूर्ति, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी आदि में कई-कई दिन बिताकर फाइलें देखी हैं और नोट्स बनाए हैं। मेरे द्वारा खोजी गई अभिलेखीय सामग्री का सन्दर्भ तद्भव नहीं हो सकता।

- नारी शिल्पालय के खुलने का विज्ञापन पटना में ‘कायस्थ समाचार’ आदि के कितने अंक पढ़ने के बाद मुझे दिखा था। मैंने उस दो पन्ने के विज्ञापन या सूचना का अनुवाद किया और उसे 2020 में आलोचना में प्रकाशित अपने लेख में शामिल किया। इस सूचना का इस्तेमाल बिना मेरा सन्दर्भ दिए दोनों प्रोफेसरों ने किया। इससे पहले ‘नारी शिल्पालय’ पर किसी ने बात नहीं की थी। गरिमा जी ने तो बिना मेरा सन्दर्भ दिये आलोचना में प्रकाशित मेरे अनुवाद को भी हुबहू अपने लेख और किताब की भूमिका में शामिल कर लिया।

- रमण प्रसाद सिन्हा अपने लेख की प्रमाणिकता के साक्ष्य के रूप में तद्भव में प्रकाशित अपने लेख, गरिमा श्रीवास्तव के लेख और समालोचन में आए रविभूषण के लेख को रेखांकित कर रहे हैं। गरिमा जी, रविभूषण या हिमांशु पंड्या के यहाँ प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के लेख का सन्दर्भ दिया जाना भर या उनकी प्रशंसा करना-उनके कार्य की मौलिकता का सबूत नहीं बन जाता।

बदले हुए अनुवाद के लिए मेरी ‘ख़राब’ अंग्रेज़ी ज़िम्मेदार है या रमण प्रसाद सिन्हा द्वारा AI का इस्तेमाल

रमण प्रसाद सिन्हा लिखते हैं:

“पहली बात तो यह है कि दुनिया के किस व्याकरण के अनुसार अज्ञात हिन्दू स्त्री कैसे बनती है का अंगरेजी अनुवाद फॉरगॉटन हीरोइन ऑफ़ नाइनटीन्थ सेंचुरी ठहराया जा सकता है, मैं नहीं जानता और मैं तो यह भी नहीं जानता कि डॉ. चारु सिंह अनुवाद के अलावा स्टाइलिस्टक्स और लिंग्विस्टिक्स की भी ज्ञाता हैं और वे इस क्षेत्र में इतनी सिद्धस्त हो चुकी हैं कि किसी अंगरेजी लेख की तुलना किसी हिन्दी लेख की भाषा शैली और पद्धति की विवेचना किए बगैर (मैं यहाँ लेख की अंतर्वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ ) इस निष्कर्ष पर पहुँच सकती हैं?

पहले चित्र देखिए—

उनके पूरे रिजॉइंडर में यही एक हिस्सा है जिसका जवाब देने की जरूरत थी। वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ‘अज्ञात’ का अनुवाद ‘Forgotten’ नहीं हो सकता। लेकिन केवल तब, जब आप ख़ुद वह अनुवाद कर रहे हों। जब आप AI के सहारे लिखते हैं, तो वह अज्ञात के अंग्रेज़ी अनुवाद Unknown को बहुत आसानी से ‘enhance’ करके Forgotten बना सकता है—और यही रमण प्रसाद सिन्हा ने शायद किया भी है। उनके लेख के शीर्षक के ठीक बगल में वेबसाइट यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह शीर्षक AI-enhanced है।

अब, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि यह शीर्षक रमण प्रसाद सिन्हा ने स्वयं गढ़ा है—न मेरा छायानुवाद किया, न AI की मदद ली—तो भी, क्या शीर्षक की मौलिकता का प्रश्न—मूल स्रोत का सन्दर्भ न देने के सवाल का उत्तर बन सकता है?

आलोचना अंक 78 के लेख में मैंने लिखा था, “शोध और विशेषज्ञता किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। एक भारतेंदु के दो दर्जन से अधिक विशेषज्ञ हैं और पंडिता रमाबाई के भी। जिस लेखक पर जितने अधिक शोध होंगे वह उतना अधिक मुख्यधारा में आएगा। अतः उक्त समीक्षा को इसी सन्दर्भ में देखने की कोशिश होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ हरदेवी के साथ हुई ऐतिहासिक उपेक्षा का था और उसी दौरान यह एक नई चिंता जो हरदेवी सम्बन्धी शोध में हुई अकादमिक अनैतिकता और अशालीनता से जुड़ गई। एक नवीन शोध विषय के रूप में हरदेवी जैसी स्त्री लेखिकाओं की खोज और अध्ययन को इससे नुक़सान ही होगा। विषय के साथ प्रतिबद्ध शोधार्थियों को समय रहते इसमें सुधार और बदलाव के लिए आगे आने की ज़रूरत है ताकि अकादमिक विमर्श की दिशा में एक सार्थक बदलाव आ सके।”

प्रोफ़ेसर रमण प्रसाद सिन्हा के जवाब का भी यही शीर्षक है— “किसी विषय पर किसी का स्वत्वाधिकार नहीं होता।” शीर्षक पढ़कर लगा जैसे शोध की नैतिकता के सैद्धांतिक धरातल पर हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन जिस भाषा में उन्होंने अपनी आपत्तियों को दर्ज किया है और अपने हर कृत्य का बचाव किया है, वह एक शिक्षक और जेएनयू के प्रोफेसर की मर्यादा के अनुकूल नहीं लगा। मेरे लेख और समीक्षा में बार-बार समुचित सन्दर्भ देने का आग्रह करना शोध प्रविधि की नैतिकता के प्रश्न से जुड़ा है, किसी व्यक्ति के चरित्र से नहीं। रचना की आलोचना और समीक्षा चाहे जितने कठोर शब्दों में की जाए, वह लेखक का चरित्र-हनन नहीं कहा जा सकता।

शोध एक मानसिक श्रम है। उसका संतोष उसके अंतिम उत्पाद पर शोधार्थी के नाम की मुहर है। शोधार्थियों की एक ही जाति होती है और एक ही लक्ष्य—ज्ञान की खोज। उन्हें एक दूसरे के कार्यों और उनके योगदान को जानना और उनके श्रम का सम्मान करना चाहिए। शोध और आलोचना की स्वस्थ परंपरा के लिए ज़रूरी है कि पूर्व के कार्यों का सन्दर्भ दिया जाए। प्लेजियरिज़्म को अकादमिक दुनिया में अगर मौन स्वीकृति मिलती रहे तो वह अकादमिक स्तर को नीचे ही गिराएगी।

ऐसे भी हिन्दी में दूसरे विषयों और भाषाओं की तुलना में गंभीर शोध कम ही होते हैं। शोधार्थी जानते हैं कि अच्छा और नया शोध श्रम, संसाधन और समय की मांग करता है। सन्दर्भ रहित नकल एक शोधार्थी से कुछ रचने का सुख और रचे हुए को अपना कहने का संतोष छीन लेती है। जब एक शोधार्थी वर्षों के अभिलेखीय अनुसंधान, विचार-मंथन और पाठ विश्लेषण के आधार पर कोई स्थापना देती है और उसके श्रम को बिना संवाद या रेकग्निशन के कोई दूसरा उपयोग कर लेता है तो वह केवल अपने श्रम के अंतिम उत्पाद से ही नहीं कट जाती बल्कि बौद्धिक श्रम की प्रक्रिया, अपने अस्तित्व, और एक मनुष्य के रूप में अपनी सामूहिक पहचान से भी एलिएनेट हो जाती है। यह एक बौद्धिक विस्थापन (एपिस्टेमिक डिस्पोज़ेशन) है। चिंता इसकी है कि यह संरचनात्मक न बन जाए। मेरे लिए इससे अधिक संतोषजनक क्या हो सकता है कि मेरे शोध के तथ्य, व्याख्याएँ और निष्कर्ष आगे दोहराए जा रहे हैं। उनके माध्यम से विचार-जगत में बदलाव आ रहा है। यह किसी भी शोधार्थी के लिए स्वागतयोग्य स्थिति है। कहना न होगा, जब यह इस्तेमाल बिना उचित श्रेय के किया जाता है तो वही प्रक्रिया, जो प्रेरणा का स्रोत हो सकती थी, निराशा और हताशा का कारण बन जाती है।

— — —

[1] सिंह, चारु, “‘अज्ञात’ हिन्दू स्त्री कैसे बनती है?” के नाम से अप्रैल-जून 2016 की ‘आलोचना’, ‘प्रतिलोकवृत्त के रूप में स्त्रियाँ’—अक्टूबर-दिसंबर 2020 ‘आलोचना’।

[2] देखें, लोकवृत्त और सबाल्टर्न काउंटरपब्लिक के सिद्धांत के लिए हेबरमास, नैन्सी फ़्रेज़र, बीसवीं सदी में स्त्रियों की दुनिया के लिए फ़्रेंचेस्का ऑर्सिनी।

[3] डॉ. नगेन्द्र की किताब आदि तमाम पुस्तकों में जहाँ भी लन्दन यात्रा का जिक्र हुआ।

[4] https://www.scribd.com/document/790320296/Hardevi-a-Forgotten-Heroine-of-19th-Century

[5] https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism

[6] https://ossja.ucdavis.edu/code-academic-conduct

[7] Tulane University Libraries. What is Plagiarism? https://libguides.tulane.edu/plagiarism

[8] यह लेख कुछ अति सक्रिय लोग बार-बार वहाँ से हटवा दे रहे हैं। ऐसे में आप पढ़ना चाहें तो सीधे मुझे या डॉ. प्रकाश कुमार को मेल करें। हम उसे साझा करेंगे। सच को छिपाना और उसे बाहर आने से रोकना, लेख लिखकर उसे बाहर लाने वाले को डराना-धमकाना आदि आपराधिक कृत्य हैं। अकादमिक जगत के लोगों को इससे बचना चाहिए। एक शोधार्थी का यही काम है कि वह सच को सबके सामने लाए। डॉ. प्रकाश कुमार ने यही किया है। अगर उस लेख में सत्य का अंश नहीं है तो फिर विचलित होने की क्या ज़रूरत है?

[9] https://www.scribd.com/document/790320296/Hardevi-a-Forgotten-Heroine-of-19th-Century, पृष्ठ 6

चारु सिंह का जवाब बहुत सुव्यवस्थित, प्रमाण सम्मत और तर्क- तथ्य से भरा हुआ है।

🙏

आदरणीय चारु जी,

मैं डॉ प्रकाश कुमार का संदर्भित लेख पढ़ना चाहता हूँ. कृपया उपलब्ध कराएँ. मेरा मेल आई डी : [email protected]

– हिमांशु पंड्या

🙏

जी

चारू सिंह ने बहुत ही तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपनी बात रखी है। मैं उनके लिखे को कब से पढ़ रहा हूँ और इस बहस को भी फॉलो कर रहा हूँ। चारू सिंह ने बहुत मेहनत से हरदेवी (व्यक्तित्व और कृतित्व को) हम पाठकों से परिचित कराया है। उन्होंने कितना परिश्रम किया है ये उनके शोध संदर्भ से ही पता चल जाता है। आलोचना-78 का हासिल भी चारू सिंह का ये लंबा शोध आलेख है। मैं चारू जी को धन्यवाद देता हूँ।

🙏

चारू जी आपके लेख को बड़े ध्यान से पढ़ा। हर शब्द और हर पंक्ति से टपकते आपके अति-आत्मविश्वास को देखकर आश्वस्ति हुई लेकिन समानांतर ही संदेह भी हुआ। इतिहास की जितनी बहसों से वाक़िफ़ हूँ और आरंभिक आधुनिक काल से संबंधित शोध का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूं कि इतिहास में कोई भी तथ्य और सत्य अंतिम नहीं होता। केवल भारतीय संदर्भ ही नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में भी यह बात उतनी ही ठीक बैठती है। १९४७ में डेड सी स्क्रोल मिलने के पहले तक समूचा ईसाई समुदाय कई सदियों तक यही बात प्रमाणित करने में लगा रहा कि हिब्रू बाबेल की भाषा नहीं थी, लेकिन अंत में रिफार्मेशन के समय से चले आ रहे इस प्रोपेगैंडा का सच सामने आ ही गया। इसलिए इतिहास में कुछ भी अंतिम नहीं है. लेकिन आप अपनी व्याख्या और निष्कर्षों को अकाट्य मानती हैं, किसी और व्याख्या और तथ्य के लिए आपके शोध में कोई जहग नहीं, जैसे कि आपने हरदेवी के बारे में अंतिम सत्य पा लिया है! इतिहास की पढ़त और लिखत के बारे में कुछ सलाह आपको देना चाहूंगी –

1. इतिहास की कई परतें होती हैं. खासकर ब्रिटिश उपनिवेशित भारत में इसकी जटिलताएं बहुत ज्यादा रही हैं. ब्रिटिश काल में ऐसे बहुत सारे तथ्य और सत्य थे जिन्हें न केवल कागजों में तोड़ा-मरोड़ा गया बल्कि समय के साथ लोक जीवन से भी वह स्मृतियां मिट गईं लेकिन वह सत्य से परे नहीं थीं। तमकूहीराज के फतेहशाही का उदाहरण देना चाहूंगी जो कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले भारतीय थे । मैं उसी गोरखपुर और तमकुहीराज के आसपास की निवासी हूं जहां उनकी इस विरासत के बारे में लोगों को अब शायद ही कुछ याद है। यहां तक कि तत्कालीन और वर्तमान भारत सरकार ने भी उन्हें एक डाकू ही घोषित कर रखा था, जो टैग अभी हाल ही में हटा है। डीयू के इतिहासकार जे एन सिन्हा ने अभी हाल ही में उन पर किताब लिखी है। इसलिए अगर रमण सिन्हा आपके तथ्यों से इतर तथ्य और व्याख्या कर रहे हैं तो उन्हें अफवाह कहने का आपके पास कोई ठोस आधार होना चाहिए, बस यह नहीं कि आप की हाइपोथीसिस में वे ठीक नहीं बैठते। इतिहास में एक समानांतर कथा हमेशा चलती है.

2. कहा जाता है कि डार्विन और रसलविलास ने लगभग एक ही समय में ‘सर्वाइवल आप द फिटेस्ट’ की थ्योरी प्रतिपादित की थी लेकिन चुंकि डार्विन के काम का प्रकाशन पहले हुआ इसलिए इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय भी उन्हें ही दिया गया। ऐसा कई बार होता है कि एक ही विचार, व्यक्ति और समयावधि पर कई लोग स्वतन्त्ररूप से लगभग एक ही समय में काम कर रहे होते हैं. किसी के काम का प्रकाशन आगे तो किसी का पीछे, ऐसा तकनीकी के साथ-साथ कई कारणों से होता है. हरदेवी पर आपने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण काम किया है लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि आपने वीर भारत तलवार और सुरेश कुमार से प्रेरणा ली है और बाद में गरिमा श्रीवास्तव और रमण सिन्हा ने अनिवार्य रूप से आपके ही शोध से प्रेरणा ली है या आप की शब्दावली में कहें तो नक़ल की है.(नक़ल की आपकी जो परिभाषा है उसके कानूनी पहलू पर आगे बात की जाएगी).

2. इतिहास लेखन में कई बार सटीकता का अभाव होता है। यह इतिहासकार की ईमानदारी और इतिहास की सीमा दोनों है। कबीर पर प्रोफेसर डेविड एन. लॉरेंजन से ज्यादा पुख्ता काम करने वाला शायद ही कोई स्कॉलर हो लेकिन उन्होंने भी कबीर की जन्म तिथि के निर्धारण में फर्क्यूहर द्वारा प्रस्तावित और आर्काइवल सर्वे में कबीर के रेज़ा पर दर्ज तिथि के साक्ष्य उन्हें न मिल सकने की स्थिति में फर्क्यूहर के द्वारा प्रस्तावित तिथि 1450 ई. को दरकिनार करते हुए स्वविवेक के आधार पर दूसरी तिथि को सटीक माना है जिसके पीछे परम्परा को छोड़कर कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि वे इन सारी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं और निर्णय पाठक पर छोड़ते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल भी लारेंजन साहब के इस निर्धारण को ही संगत मानते हैं. आपकी भाषा में जितना आत्मविश्वास है उसे यह पता नहीं लगता कि आपके भीतर के इतिहासकार की सीमा क्या है और हरदेवी के इतिहास लेखन की सीमाएं क्या हैं ? अगर रमण सिन्हा के लेखन में अंतर्विरोध दिख रहा है तो यह तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और उनके भीतर के इतिहासकार की निष्ठा है जिसे ‘अनुमान’ के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचने की जल्दीबाजी नहीं है.

3. इतिहासकारों से इतिहास की बारीक और संवेदनशील पढ़त की जाने की अपेक्षा होती है। यदि आप यह क्लेम करती हैं कि आप इतिहास लिख रही हैं तो कृपया इतिहास के तौर तरीकों का सम्मान करें।

4. अब जरा बात प्लेज़रिज्म पर कर ली जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हिंदी में कानून पढ़ाती हूं और कानूनी प्रक्रियाओं और विधानों से बेहतर परिचित हूं, जिसका अभाव हिंदी के साहित्यकारों में जाने क्यों बेहद ज्यादा है। प्लेज़रिज्म की आपने जो डिक्शनरी की परिभाषाएं बताई हैं वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे और कानूनी तौर-तरीकों में काम नहीं आती। प्लेज़रिज्म चेक करने के लिए कई सॉफ्टवेयर हैं जिनमें टर्निटन सबसे बेहतरीन माना जाता है. महँगा साफ्टवेयर है लेकिन इसका प्लेज़रिज्म चेक सबसे विश्वसनीय माना जाता है. यदि पाठ में १० % से ज्यादा का प्लेज़रिज्म है तो यह माना जाता है कि काम में कट-पेस्ट किया गया है। २०१८ में पारित यूजीसी के प्लेज़रिज्म एक्ट (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education Institutions) में यही विधान है. यदि प्लेज़रिज्म १० % से ज्यादा है तो इसे इन्फ्रिन्ज्मेंट ऑफ़ कॉपी राईट कहा जाता है. इंडियन कॉपी राईट एक्ट, १९५७ की धारा 63 के तहत इसे अपराध माना गया गया है. आपक जैसे आकांक्षी व्यक्ति से मैं कॉपी लेफ्ट की मुहीम में शामिल होने और बाज़ार का विरोध करने की अपेक्षा फिलहाल तो नहीं कर सकती.

५. यह जानकारी आप से साझा करने के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि इस मामले में यदि रमण सिन्हा और गरिमा श्रीवास्तव आप पर मानहानि का मुकदमा करें तो आपको निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति (जिसे इंडेन्मीटी भी कहते हैं) भरनी पड़ेगी। क्योंकि जिसे आपने चोरी और नक़ल कहा है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है. तसल्ली के लिए आप इन दोनों के पाठो में प्लेज़रिज्म चेक करवा लीजिए, अगर प्लेज़रिज्म का प्रतिशत १० % से ज्यादा हो तो आप इन्हें कानूनी तौर पर सज़ा दिलवा सकती हैं, और नहीं तो आप खुद इंडेन्मीटी भर सकती हैं.

६. पर आप दरसल यह कर नहीं पाएंगी क्योंकि सच्चाई आप को भी पता है. आप का आत्ममोह और हरदेवी को पेटेंट करा लेने की आपकी अदम्य लालसा इस सब के पीछे है. जिसे आप विचारों की मौलिकता कह रही है कानूनी भाषा में उसे पेटेंट कहा जाता है और सीधी सी बात है कि इतिहास में अभी तक पेटेंट नहीं होते। आपको जरूर सलाह दूंगी कि यदि आपको अपने विचारों की मौलिकता इतनी ही प्रिय है तो आप कृपया पेटेंट के लिए जरूर अप्लाई करें, क्या पता अब से साहित्य और इतिहास में भी पेटेंट होने लगें.

🙏

अकादमिक चोरी के संदर्भ में मेरी समझ यह कहती है कि मौलिक निष्कर्ष एवं मूलभूत सैद्धांतिकी की चोरी अकादमिक चोरी के अंर्तगत आता है। जो तथ्य पहले से अकादमिक लोकवृत्त में मौजूद हैं, उसकी कैसी चोरी?? मान लीजिये किसी लेखक ने छायावाद के संदर्भ में एक वाक्य लिखा- छायावाद का आरंभ 1918 से माना जाता है। दूसरे लेखक ने भी इस तथ्य को हूबहू उसी भाषा में रख दिया, ऐसी स्थिति में पहला लेखक यह आरोप लगाने लगे कि आपने अकादमिक चोरी की है तो इसे आप क्या कहेंगे?? क्या इस आरोप से बचने के लिए दूसरे लेखक को अपनी भाषा में बदलाव कर देना चाहिए था। मसलन- सन 1918 में छायावाद का आरंभ हुआ या फिर 1918 में छायावाद की शुरुआत मानी जाती है आदि…।

अकादमिक चोरी के कुछ इसी तरह के आरोप प्रो. गरिमा श्रीवास्तव पर लगाए गए हैं। अपनी धर्मपत्नी डॉ. चारु के पक्ष में लिखते हुए डॉ. प्रकाश ने इसी तरह के नमूने पेश किए। यह वाक्य देखिए, ये वाक्य देखिए, इसे देखा जा सकता है। दिलचस्प ये है कि जिसे देखने का वे आग्रह कर रहे हैं, वे सारे बिंदु तथ्य हैं जो अकादमिक लोकवृत्त में दुर्लभ नहीं हैं। और ये तथ्य मध्यकाल के नहीं हैं। छापाखाना एवं पत्र-पत्रिकाओं के दौर में तथ्य अकादमिक लोकवृत्त में आसानी से मौजूद हैं (बस कोई उसे दबाकर न बैठा हो, पिछली पोस्ट में इसी बात चर्चा की गई है)। तथ्य के विश्लेषण की चोरी हो सकती है, निष्कर्ष को चुराया जा सकता है, तथ्यों के आधार पर विकसित सैद्धांतिकी को चुराया जा सकता है, किंतु प्रकाश जी ने जहाँ-जहाँ प्रकाश डाला, वे सब के सब तथ्य हैं। अगर तथ्यों की चोरी के आरोप लगने लगे तो हिंदी के शोधार्थियों की खटिया खड़ी हो जाएगी।

जिस तथ्य को डॉ. प्रकाश अपनी धर्मपत्नी का तथ्य बता रहे हैं, उनमें से तमाम तथ्य डॉ. चारु एवं डॉ. प्रकाश के जन्म से पूर्व ही अकादमिक लोकवृत्त में आ चुके थे। हम सब जानते हैं कि गंभीर दलित चिंतक और विचारक डॉ. धर्मवीर ने 1988 में ही ‘सीमन्तनी उपदेश’ का संपादन एक विस्तृत भूमिका एवं प्रस्तावना के साथ कर दिया था। वही ‘सीमन्तनी उपदेश’, जिसकी ‘अज्ञात हिंदू औरत’ के प्रश्न को हल करने का दावा डॉ. चारु ठोंकती आई हैं। यहाँ मैं पाठकों को बता देना चाहता हूँ कि ‘आलोचना’ 2016 में जिस तरह का हल ये प्रस्तुत कर रही थीं, ठीक उसी तरह का हल सदी की शुरुआत में वीरभारत तलवार ने कर दिया था। 2002 में जब डॉ. चारु पाँचवीं या छठी की छात्रा रही होंगीं, उस समय वीरभारत तलवार अपनी बहुचर्चित किताब ‘रस्साकशी’ में लिखते हैं कि “क्या यह मुमकिन है कि हरदेई ही वह ‘अज्ञात हिंदू औरत’ रही हो? वैचारिक दृष्टि से यह सबसे ज्यादा संभव है, पर तथ्यों की दृष्टि से इसमें एक ही रुकावट लगती है”। (रस्साकशी, पृष्ठ-198) गौरतलब है कि जिन तथ्यों पर प्रकाश जी और चारु जी अपनी इजारेदारी साबित करना चाह रहे हैं, उन तथ्यों का आरंभिक स्त्रोत वीरभारत तलवार ने बहुत पहले अकादमिक जगत को दे दिया था।

इस बात के लिए डॉ. चारु तारीफ के योग्य हैं कि उन्होंने तलवार जी की भावभूमि को आगे बढ़ाया। ‘अज्ञात हिंदू औरत’ हरदेवी ही हैं, ‘वैचारिक दृष्टि से यह सबसे ज्यादा संभव है’–वाले कयास को आगे बढ़ाया है। डॉ. चारु ‘आलोचना’ के 2016 वाले लेख में वीर भारत तलवार द्वारा दिए गए सूत्र को सुलझाने का सराहनीय प्रयास करती रहीं। तथ्यों की दृष्टि से रुकावट अभी भी बनी ही हुई थी। वह तथ्य उनके हाथ नहीं लगा था। उनके हाथ कमोबेश वही तथ्य लगे थे जिसका संकेत डॉ. धर्मवीर एवं तलवार जी ने किया था। अपने 2016 एवं 2020 वाले लेख में वह पूरी जिम्मेदारी के साथ यह नहीं कह सकती थीं कि एक अज्ञात हिंदू औरत और हरदेवी दोनों एक ही हैं।

जब प्रो. रमण सिन्हा ने ‘द इंडियन मैगजीन’ के जुलाई 1889 के अंक में हरदेवी की पुस्तक ‘तालीम-ए-तीफ्लां (किंडरगार्टन): बाल शिक्षा या शिक्षण का खजाना’ नामक पुस्तक की एक समीक्षा का हवाला दिया, तब यह बात पक्की हो गई कि हरदेवी ही सीमन्तनी उपदेश की लेखिका थीं। गौरतलब है कि डॉ. चारु भी इस सूचना से अनभिज्ञ थीं। वे 2025 के अद्यतन लेख में लिखती हैं कि “यह एक ज़रूरी उदाहरण था और इस पत्रिका की सूचना मेरे पिछले लेख में भी दी गयी थी। संभवत: हिन्दी की दुनिया में पहली बार कोई इंडियन मैगज़ीन की बात कर रहा था। (#बिलकुल उसी तरह जैसे पहली बार हरदेवी को आपने ही खोजा था, और कोई नहीं तो कम से कम प्रकाश जी तो ऐसा ही मानते #हैं) 2016 के हरदेवी की जीवनी संबंधी लेख तक यह अंक मैं देख न सकी थी और इतनी ख़ास सूचना मुझसे छूट गयी। यह मिल जाती तो छह-सात पन्नों के तर्कों की वह शृंखला जिनके सहारे मैं हरदेवी को सीमंतनी उपदेश की लेखिका सिद्ध कर रही थी, वह काम एक पैराग्राफ में उद्धरण देकर हो जाता।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 56)

बावजूद इसके डॉ. चारु, प्रो. रमण सिन्हा पर हमलावर हुईं। पतिदेव (#वैसे मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता किंतु डॉ. प्रकाश ने इस धर्मयुद्ध में देवता का ही काम किया #है) ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रो. गरिमा श्रीवास्तव ने चारु से अज्ञात हिंदू औरत की समस्या को हल करने वाला क्रेडिट भी छीन लिया। अब इन्हें कौन समझाए कि शोध की दुनिया अनुमान या कयासों से ही नहीं चलती। अनुमान को पुख़्ता करने वाली सूचना भी जरूरी है। वैसे प्रो. रमण सिन्हा इस बात पर कॉपीराइट का दावा कर रहे हों, ऐसा मैंने नहीं सुना। हाँ! वे जरूर बल देकर कह रहे होंगे कि मैंने तलवार जी के उस प्रश्न को हल कर लिया जिसमें वे –‘तथ्य की एक ही रुकावट’ –की बात कर रहे थे। वैचारिक दृष्टि वाले आरंभिक हिस्से को डॉ. चारु ने सुलझाया और तथ्य वाले आखिरी हिस्से को प्रो. रमण सिन्हा ने। इतना स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है।

लेकिन दोनों दंपत्ति जिस तरह एक शोध अध्येता पर हमलावर हुए हैं, वह काबिलेगौर है। उनके दावे से तो ऐसा लग रहा है कि प्रो. रमण सिन्हा ने हरदेवी को चारु- प्रकाश के माध्यम से ही जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस समय ये दोनों दंपत्ति पाँचवीं-छठीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे, उस समय रमण सिन्हा, डॉ. धर्मवीर के माध्यम से सीमन्तनी उपदेश को पढ़ चुके होंगे और वीरभारत तलवार की रस्साकशी से दो-दो हाथ कर लिया होगा। इस बात की संभावना ज्यादा है कि प्रो. सिन्हा ने ही अपने शिष्यों को हरदेवी की दुनिया में भेजा होगा। यही तो गुरु का दायित्व होता है। लेकिन शिष्य ने गुरु को नीचा दिखाने के लिए क्या नहीं किया —एक सिन्हा नामधारी फेक आई.डी. बनाई। चरित्र हनन के लिए, साजिश और प्रपंच करने के लिए नाम के चुनाव में सतर्कता बरती गई। गोया यह मैसेज देना चाह रहे हों कि देखो सिन्हा का विरोध सिन्हा कर रहा है। मैं बस यह जानने का इच्छुक हूँ कि ये कायस्थ वाले सिन्हा हैं या फिर भूमिहार वाले।

डॉ. प्रकाश ने अपने क्रांतिकारी लेख में कई जगह प्रकाश फैलाये लेकिन एक जगह पर सायास अँधेरा छोड़ दिया। वे जोर देकर लिखते हैं कि प्रो. गरिमा श्रीवास्तव ने अकादमिक चोरी की। उनके सिन्हा वाले आई. डी. की शब्दावली में कहूँ तो चोरी कांड का पर्दाफाश हो गया। आलोचना के इस अंक में संपादकों ने अकादमिक चोरी का दिलचस्प मामला छापा है। (#इसके लिए संपादक मंडल को विशेष पुरस्कार देना ही #चाहिए) इसमें चोरी करने वाला व्यक्ति चुराई जाने वाली सामग्री की बहुत रोमांटिक व्याख्या कर रहा है। प्रो. गरिमा श्रीवास्तव हरदेवी की यात्रा की भूमिका की शुरुआत में लिखती हैं कि “हरदेवी के बारे में डॉ. चारु सिंह ने एक विस्तृत शोध आलेख में उनके रचनात्मक योगदान की विस्तृत चर्चा करते हुए लिखा है….(हरदेवी की यात्रा, पृष्ठ 15) इसके बाद एक बड़ा उद्धरण है और साफ-साफ संदर्भ दिया गया।

भूमिका के आखिर में संदर्भ देने से कई शोधार्थी अमर हो गए हैं, वह अमरता डॉ. चारु सिंह को नसीब नहीं हो पाई। इसी बात का दुख डॉ. प्रकाश को खाए जा रहा है। बहरहाल ये तो हुई मजाक की बात, थोड़ी गंभीरता से प्रो. गरिमा श्रीवास्तव द्वारा डॉ. चारु सिंह के श्रमसाध्य कार्य के प्रति लिखे गए वाक्य को फिर से पढ़िए। अगर गरिमा जी चारु सिंह के कार्य को नजरअंदाज करने की मुद्रा में होती और अपने कार्य को विशिष्ट बता रही होतीं तो वाक्य का गठन यह नहीं होता।

वाक्य चलताऊ ढंग से भी लिखे जा सकते थे। जैसे -चारु सिंह के एक लेख को देखा जा सकता है। किंतु प्रो. श्रीवास्तव ने लेख नहीं, आलेख कहा। लेख और आलेख में अंतर होता है। लेख में सूचना की प्रधानता होती है जबकि आलेख में सूचना के साथ-साथ विचार की दीप्ति भी होती है। आलेख भी ऐसा वैसा नहीं , गरिमा जी आलेख के पीछे एक विशेषण लगाती हैं। वे डॉ. चारु के गंभीर कार्य की प्रशंसा करते हुए उसे शोध आलेख बताती हैं। इसके बाद भी शब्दों को किफायत से खर्चने वाली गरिमा श्रीवास्तव विस्तृत शब्द जोड़ती है। गरिमा जी जानती हैं कि डॉ. चारु सिंह ने बहुत मेहनत से वीरभारत तलवार के सूत्र को विस्तार दिया है, इसलिए वे एक ही वाक्य में दो बार विस्तृत शब्द का प्रयोग कर बैठती हैं। कहने का आशय यह है कि इस एक वाक्य में एक गंभीर शोधार्थी दूसरे गंभीर शोधार्थी की प्रशंसा में शब्द खर्च करने से परहेज नहीं करता। इसके बावजूद अगर किसी को लगे कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति का राम ही मालिक है। राम से याद आया कि डॉ. प्रकाश की नजर कितनी सूक्ष्म है, वे स्त्री दर्पण ब्लॉग पर छपे एक शब्द (हिंदुत्ववादी) को तो देख लेते हैं किंतु हरदेवी की यात्रा में छपी 12-15 पंक्तियाँ उन्हें दिखाई नहीं पड़तीं। राम ऐसी बीमारी किसी को न दें। दुर्भाग्य से यही बीमारी डॉ. चारु सिंह को भी लग गई है। मतलब यह बीमारी संक्रमण वाली है। हमें इससे बचना चाहिए…

अद्यतन लेख में डॉ. चारु लिखती हैं कि गरिमा जी पाठकों में ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं कि यह भूमिका या आलेख ही हरदेवी को पहली बार सामने रख रहा है (आलोचना 2025, पृष्ठ 55)। ‘हरदेवी की यात्रा’ के पृष्ठ संख्या 15 को पढ़ लेने के बाद भी अगर कोई पाठक भ्रम में रहता है तो जरूर उस पाठक ने धतूरा का सेवन किया होगा। वैसे सच कहूँ तो असली धतूरे से ज्यादा नशीला होता है आत्ममुग्धता वाला धतूरा (#जैसे अभी मैं अपने वाक्य से आत्ममुग्ध हुआ जाता #हूँ)।

‘हरदेवी की यात्रा’ में प्रो. श्रीवास्तव का उद्देश्य स्त्री यात्रा-साहित्य पर चर्चा करना था। जब आप भूमिका से गुजरेंगे तो (#वैसे क्योंकर गुजरना , पृष्ठ 15 पर आपको डॉ. चारु सिंह का संदर्भ दिख जाएगा और वहाँ सायास आँख बंद करनी होगी, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपना-अपना फैसला तो सुना #दिया) पायेंगे कि इसमें स्त्री यात्रा-साहित्य का इतिहास है, स्त्रियों को यात्रा के दौरान किन चुनौतियों का सामाना करना पड़ता है, स्त्री की यात्रा एक पुरूष की यात्रा से कैसे भिन्न होती है, जैसे प्रश्न पर चर्चा की गई। हरदेवी पर जो चर्चा हुई है, उसकी बात करें तो उसमें ‘लंदन जुबिली’ पर थोड़ा ठहरकर चर्चा हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किताब डॉ. चारु के पास भी उपलब्ध नहीं थी।

🙏

चारू सिंह का प्रतिउत्तर पढ़कर बहुत निराश हुआ! दिशाहीन! उन्होंने जिस चातुर्य और चारुता से डॉ. रमण सिन्हा के प्रश्नों को नज़रंदाज़ किया और वे बातें कहीं जिनका कोई औचित्य नहीं है!

पहली बात, चारु सिंह ने डॉ. रमण सिन्हा के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, उल्टे एक दो और आरोप लगा दिए, AI के सहारे अनुवाद का सारा प्रसंग हास्यास्पद है। डॉ सिन्हा के अंग्रेजी ज्ञान और उनके अनुवाद-कर्म से हिन्दी साहित्य का अदना-सा पाठक परिचित है। उनपर AI से अनुवाद का आरोप लगाना हास्यास्पद है।

दूसरी बात, चारू सिंह ने धर्मवीर-सिंह विवाद की मौलिक कल्पना क्यों की थी, इसका भी कोई जवाब नहीं है उनके पास।

तीसरी बात, प्लेजियरिज्म का जो आरोप उन्होंने जिस तर्क के आधार पर डॉ. सिन्हा पर लगाया है, उसी तर्क से चारू सिंह का तीसरा लेख डॉ. सिन्हा के लेख का प्लेजियराजड रुप माना जा सकता है। नानक सिंह के सहारे उनके तीसरे लेख में जो पूरा वितान रचा गया है, उनकी रचना का उन्हें कुछ पता नहीं था, वह डॉ. सिन्हा के लेख से उन्हें पता चला। इसी तरह सच्चिदानंद सिन्हा का सारा प्रसंग चारू सिंह को डॉ. सिन्हा के लेख से मिला है लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है यह स्रोत सामग्री है जिसपर किसी का एकाधिकार नहीं है।

चौथी बात, डॉ. सिन्हा ने अपने लेख में जो भी कहा है, जिन भी स्रोतों का सहारा लिया है, संदर्भ दिया है, सभी मेरे पास हैं, लेकिन उसकी तस्वीर लेकर चारु की तरह दिखलाना बचकानापन लगता है। फिर भी जानकारी के लिए यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उन्होंने अपने तद्भव वाले लेख में कुल 86 उद्धरण दिए हैं, जो दुर्लभ सामग्री हैं|

पांचवीं बात, चारू सिंह के सारे तर्क इतने लचर हैं कि क्या ही कहा जाए। आप किसी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और संचार क्रांति के इस युग में कहती हैं कि तद्भव पत्रिका अहमदाबाद नहीं आती, इसलिए नहीं देख पाई। आपको पता होना चाहिए कि तद्भव ‘नॉटनाल’ पर भी उपलब्ध है |

छठवीं बात, बिपिन चंद्र पॉल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक, जिनकी पुस्तक इतिहास में प्रामाणिक मानी जाती है, की कही हुई बात को अफवाह कहना नासमझी है। आप बार-बार वही बात दोहरा रही हैं कि डॉ. रमण सिन्हा ने 2019 में प्रमाण के तौर पर उनका संदर्भ दिया था, चंद्रावती लखन पाल वाली पुस्तक में, जबकि वह आलोचना संपादक संजीवजी को जवाब देते हुए कह चुके हैं कि उन्होंने सीमंतनी उपदेश के विवरण के लिए फुटनोट दिया था और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रमाण नहीं होते अनुमान से ही काम चलता है, उस समय रमण जी के पास भी प्रमाण नहीं थे। प्रमाण उन्हें 2022 में मिले और जब मिले फिर उनके अनुमान को उद्धृत करने का क्या औचित्य रह जाता है।

सातवीं बात, चारू सिंह के संपूर्ण लेख और इस विवाद के केंद्र में अहंकारपूर्ण यह तर्क है कि हरदेवी को हिन्दी में वहीं लेकर आई हैं! ऐसा आभास कराया जा रहा है मानो चारु सिंह के पी एच. डी .से ही रमण सिन्हा को हरदेवी का पता चला, जबकि सच्चाई तो यह है कि जे एन यू से उनके शोध-निर्देशन में नैया ने एम फिल के लिए 2008 में ‘हिंदी के आरंभिक स्त्री कथाकार’ तथा 2014 में आरंभिक स्त्री कथा साहित्य और हिंदी नवजागरण पर पी एच डी डिग्री प्राप्त की। हरदेवी के उपन्यास हुक्मदेवी का प्रकाशन भी नैया ने 2015 में करवाया।

अंतिम बात, डॉ. रमण सिन्हा पढ़ने – पढ़ाने और लेखन में जिन नैतिक उच्चादर्शों का पालन करते हैं, वह आजकल हिन्दी अकादमिक जगत में दुर्लभ है! तो, फिर सवाल यह उठता है कि ये विवाद हुआ क्यों? मेरा मानना है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में। किसी गंभीर व्यक्ति और उसके काम पर कीचड़ उछालो और सस्ती लोकप्रियता हासिल करो। आपको तो पता ही होगा इस तरह के विवादों से आपका पुराना नाता है! विवादों के माध्यम से चर्चा और लोकप्रियता बनी रहती है! विवाद और निराधार आरोप लगाना आपका शग़ल बन चुका है! हिंदी पाठक भी ज़ल्द समझ जायेंगे!

🙏